Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Мне нужно выразить непостижимую странность самых обычных вещей» 13 *– так художник формулирует в 1929 году свое кредо. Именно поэтому, как однажды заметил сам Лев Александрович, он чувствовал в сюрреализме «близкое, родное». Кстати, в том же 1929-м юдинский «любимец» Макс Эрнст высказался весьма похоже, хотя, конечно, более красиво и энергично, вернее, «сюрреалистично»: по его мнению, роль живописи состоит в том, чтобы «оторвать лоскуток от чудесного и залатать им разорванное платье Реального» 14*. В собственном творчестве и – главное – в мироощущении, в самой природе своего дара Юдин видит нечто «сюрреалистическое». «Сюда можно вложить и остроту, и теплоту, и особую щемящую странность – все то, что

лежит во мне от сюрреализма, от Шагала, от Эрнста /…/» 15*. Определяя в мае 1929 года свою творческую стратегию, Юдин записал: «Пожалуй, в основе – мои «Женщины» 16 *и сюрреализм. Переплести эти два ощущения или разделить?» 17*Идентификация с сюрреализмом очевидна и в другом фрагменте: «Смотрел Энгра. Потрясающее впечатление. Это то, что мне нужно. Такая же законченная линейная система, с ясным методом, полным спокойствием реализуемая, но с мятежным и тревожным духом сюрреалистов. …Ах, … эта … проклятая «непостижимая странность» 18*.

Еще более существенно, что соотнесение собственных исканий с сюрреализмом характеризовало не только индивидуальную творческую программу самого Юдина. Как известно, к 1929 году складывается группа единомышленников. В нее, помимо Юдина, входят К.Рождественский, В.Ермолаева, В.Стерлигов. После показа вещей Малевичу («разговор с К.С., поразительный по своему неожиданному результату. Мы целиком согласились с ним в части критики и целиком отвергли предложенный им путь») Юдин формулирует позиции, анализируя «наше недавнее прошлое». Один из этапов общей эволюции он прямо именует сюрреализмом.

«1. период. Формалистический, формальный кубизм. В системе – футуризм-супрем/атизм/.

2. период. Сюрреализм. Желание осмыслить работу каким-то синтезом. Протест против раздробленности и работы элементами. Борьба против формализма. Такой синтез дал личный образ. Следствие.

Переоценка ценностей. Поиски корней работы в собственной личности. С огромной силой внимание обращается на те предпосылки, которые раньше были в загоне. Просто неизвестны. Интерес к эмоционалъному, личному, индивидуальному. Важно то, что отделяет от других. Различные способы разрушения внеличной, формально понятой системы. Некрасиво, грубо, бессмысленно и т.д. Лозунг малой формы как один из способов разрушения.

Сюрреализм как средство. Если бы его не было – должны бы были выдумать.

Любопытный факт – использование сюрреализма как умонастроения, как идеологического, творческого метода не произвело особого впечатления. … Критика понятия, чисто живописная» 19*.

Юдин подчеркивает, что сюрреализм как своеобразный протест зарождается еще в рамках формального периода. Он пишет: «Мы были отравлены знанием средств при отсутствии цели. Еще в 1-м периоде сюрреализм, казалось, давал освобождение от всего этого раз и навсегда. Он давал безграничную свободу и … намечал новые выходы помимо супрематизма. Это было как раз то, что нужно.

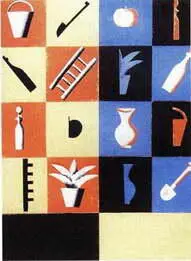

6. Лев Александрович Юдин (1903-1941) Спинка обложки журнала «Чиж». 1933

Картон, гуашь, аппликация. 25,8 х 18,6 ГРМ

Но вместе с водой мы чуть было не выплеснули ребенка, не уничтожили то, чем были сильны. И Матисс, и Сезанн, и Брак.

Можно lie говорить о деталях /?/, но мы хорошо ощутили творческий метод сюрреализма как в основе чистое фантазирование. Пассивное, безвольное фантазирование» 20*.

В этих записях важно все: и явное противопоставление – с оттенком предпочтения – сюрреализма супрематизму, и присутствие «опознавательных знаков» сюрреалистического мышления («безграничная свобода», «фантазирование», «личный образ»), и определение границ «приобщения». Сюрреализм принимается вовсе не безоговорочно, не тотально: Юдин говорит о близости «умонастроения», но в тоже время о равнодушии к идеологии и методологии. Существенный момент расхождения – проблема формы. Юдин и его товарищи не могли и не хотели полностью отказаться от признания логики формы, качества, воспитанного опытом беспредметности. В той или иной степени они стремились сохранить пафос формотворчества. Сюрреализм же восставал «против формы как таковой», страстно желая «помешать отчетливому оформлению того, что бежит всякой отчетливости и всякого оформления» 21*.

Из записи Юдина следует, что этот второй, «сюрреалистический» период приходится на 1926-1928 годы. К сожалению, из-за неполной сохранности произведений, отсутствия точных датировок сейчас трудно соотнести приведенные характеристики, описания и конкретные работы художника. Пожалуй, сюрреалистические «импульсы» можно заметить в юдинских «Грушах» (ГРМ), написанных в 1926 году. Предмет здесь не претерпевает радикальной сюрреалистической трансформации (не одевается в мех, не становится текучим). Однако, сохраняя узнаваемый вид и естественную конфигурацию, он изменяет вещественные характеристики и явно превращается из «формы» в «образ» (не в живописный материал, но в психический), в какой-то странноватый объект – дышащую, сокращающуюся, подчеркнуто телесную субстанцию. То ли мягкий потертый кожаный мешок, то ли живой орган…

Среди произведений юдинских единомышленников, созданных в то же время и также близких сюрреалистическим метаморфозам, любопытно отметить «Равновесие» В.Стерлигова (1928). Супрематические формы здесь странно безвольны и «мечтательны» (словно вовлечены не в силовое, а в ассоциативное взаимодействие), композиция расфокусирована, пространство, в отличие от «крестьянских картин» Малевича, ассоциируется не с внешним (Вселенная, Космос), а с внутренним миром (образы памяти, сна).

Интересно, что эта тенденция была замечена Малевичем и во время одной из бесед с учениками стала темой специального обсуждения (запись сделана А.Лепорской и датирована 20 октября 1926 года). «После этих чистых (беспредметных – И.К.) ощущений появляется желание предмета – напр/имер/ груши. Но это не груша, а очертания только. Чюрлянис видел тоже не предмет, а очертания, как верблюд в облаках – не верблюд. Груша претворяется, становится чем-то другого порядка (как Дон-Кихот, охотившийся за мельницами). Иногда из груши этой появляется причудливый психологизм – фантастического порядка» 22*. Это как раз и есть случай Юдина. «В беспредметном состоянии, в кот/ором/ был Юдин, – появился литературно-фантастический элемент, – продолжает Малевич и поясняет, – Как Врубель видел в морозном окне целые картины». «Юдин перешел в область литературно-фантастических ощущений», – констатирует Малевич далее и даже предлагает художнику их «тематизировать», перевести из подтекста в текст. «Сейчас он пишет грушу, но лучше всего эти ощущения уложатся в человеческом лице, так как оно оказывается самым подходящим для передачи этих настроений. Юдин в лице, которое он будет писать, будет видеть как бы свое лицо. Это будут как бы портреты его видений /…/ Человек и лицо человеческое не может быть выражено ни динамично, ни статично. В последнем случае как бы спокойно его ни поставить, он всегда будет мистичен» 23*, В этой беседе слово «сюрреализм» не прозвучало – хотя, если воспользоваться определением из детской игры, было совсем «горячо». Однако чуть позже, 21 февраля 1926 года, Малевич уже прямо говорит с учениками «о сюрреалистических ощущениях и контрастах» 24*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: