Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вспомним юдинский «манифест сюрреализма» – ко времени записи, то есть к 17 октября 1929 года, сюрреализм отчасти воспринимался как пройденный этап. Впереди грезился новый период, «реалистический» (подразумевался «живописно-пластический реализм»: «в основе его, – формулировал Юдин, – лежит стремление личности установить какое-то живое, конкретное равновесие между собою и действительностью, опираясь исключительно на свои пластические средства») 25*.

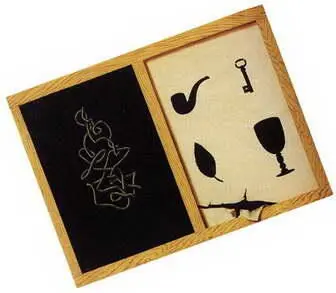

7. Рене Магритт (1898~1967) Алфавит откровений. 1929 Холст, масло. 54 х 73 Собрание Менил, Хьюстон

Однако «тема» вовсе не оказалась закрытой. Наоборот, интерес Юдина к художникам-сюрреалистам возрастал, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в дневнике художника. Собственно, известные нам произведения Юдина и его друзей, которые можно связать с сюрреалистическим «умонастроением», относятся к началу – середине 1930-х годов. Конечно, «сюрреализм» учеников Малевича облекался в смягченные формы и до «случайной встречи на анатомическом столе зонтика и швейной машинки» 26*дело не доходило. «Я где-то в другом конце сюрреализма, более образном и предметном», – отмечал Юдин 27*.

Пожалуй, ярким примером того, что Юдин не случайно чувствовал в сюрреализме что-то «близкое, родное», может служить композиция «Рыбки в бутылке»(1930-е, ГРМ). Рискованная, словно бы «акробатическая», композиция, каплеобразные, чувственные формы-оболочки, искривленные, беспокойные, гнутые, гибкие – «томительные» – линии, контраст искусственного и естественного, живого и неживого, сна и яви. 1-1, как это ни странно, не менее очевидный пример «вторжения» сюрреализма в постсупрематическое искусство – спинка обложки для журнала «Чиж» (1933, ГРМ). Не случайно Юдин считал ее работой для собственного творчества принципиальной – смысл этого небольшого листа выходит за пределы занимательного игрового сюжета или задач пластической выразительности. «Отклоняющееся поведение» фигур, ломающих регулярность композиции, сбивающих заданный ритм, рассеченные пополам аномальные предметы, волнующее сочетание иллюзорности и условности, тела и тени, изображения и знака, бытия и небытия, навязчивое предъявление образов. Почти «текстуальное» совпадение некоторых форм этой «прикладной» композиции с «Алфавитом откровений» Магритта (1929) – еще один аргумент в пользу возможных сближений с поэтикой сюрреализма.

Поэтике сюрреализма близка и серия бумажных скульптур (фотография, ОР ГРМ) – причудливых созданий юдинского воображения. Сам способ репрезентации этих работ, принцип манипуляции готовыми формами уже «намекает» на их родословную. Фигуры создавались, чтобы быть сфотографированными: «оригиналом», «подлинником» были именно фотоотпечатки. Фотография выступала не как репродукция, но как способ жизни, а процесс фотографирования становился самостоятельной задачей. Вспомним, что исследователи говорят о «фотографической обусловленности сюрреализма» 28*, о тождественности языка сюрреализма и языка фотографии. Отметим также фантазийный характер самих этих легких и грациозных – «странных» – бумажных существ, чья фантомная эфемерность усилена тенями и ракурсами – магией отпечатка. Наконец, обратим внимание на элементы – клочки, обрывки, комки… Механизм возникновения этих форм аналогичен автоматическому письму сюрреалистов, ведь исходным импульсом такой скульптуры могли быть немотивированные действия человека, который машинально рвет, мнет, скручивает бумагу…

В бумажной скульптуре Юдин использует материал, находившийся прежде вне сферы искусства – «неблагородный», – и форму, построенную не на условных, а на «реальных связях». «/…/ Можно сказать так: в вещь введен не только реальный элемент, но целый фрагмент, состоящий из реальных элементов в реальной среде. Неточно. Элементы- то насквозь условные, эстетические, но метод их сцепления для контраста взят сугубо не эстетический, а жизненно-реальный. Например: рыбка поймалась на крючок; элемент повешен на вешалку; элемент воткнут в вилку» 29*.

Именно в связи с бумажной скульптурой в дневнике Юдина появляется имя Эрнста: далее Юдин делает примечательную запись, свидетельствующую о его интересе к особенностям творческого метода Эрнста: «Мне очень понятен Макс Эрнст. Он безусловно искренний и органичный художник. Кроме того, отчаянно смелый и сильный парень. /…/ Эрнст тоже вводит целый ряд ощущений, которые считались не имеющими никакого отношения к эстетике» 30*.

С этой же ориентацией на сюрреализм связаны удивительные юдинские «пудры» (1930-е, ГРМ). Эти эскизы этикеток для парфюмерных коробок могут рассматриваться сегодня как самостоятельные и вполне сопоставимые с западными примерами опыты биоморфной абстракции, которые в то время могли быть реализованы лишь в утилитарных, декоративных формах.

Лев Юдин, конечно, был главным «сюрреалистом» среди учеников Малевича. Однако отзвуки «сюрреалистических умонастроений» можно найти в творчестве других учеников – например, у Константина Рождественского. В его «Женщине со снопом» (1931, галерея Гмуржинской, Кельн) пластическая выразительность осложнена сюрреалистической «мистикой»: мотив «отделенной головы», свободно плывущей в пронзительной синеве фона, воспринимается не как супрематическая форма, но как «символический предмет». В особенности близко сюрреализму «Поле» (1930, галерея Гмуржинской, Кельн) – магический ландшафт, пронизанный токами «духовного электричества» (А.Бретон), иллюзорно отчетливый сновидческий образ, находящийся «по ту сторону реальности».

Поэтика сюрреалистической образности оказалась не чуждой даже стихийному, органическому таланту Веры Ермолаевой. И если в «Перчатках» (1932, ГРМ), превращающихся в огромные человеческие руки, основное все же – самоценная пластическая выразительность жеста, а не смысловая трансформация предмета, то цикл «Спортсмены» (1932-1934, ГРМ), а отчасти и «Мальчики» (1933-1934, ГРМ) логически вписывается в контекст увлечений сюрреализмом. Лица здесь не просто отсутствуют, они заменены приросшими масками (противогазами?) с пугающими своей пустотой прорезями для глаз. Скованные в движениях, неестественных пропорций, лишенные органической телесности фигуры напоминают манекены. Колеблющееся красное зарево фона (вселенский пожар?) усиливает тревожащую неясность, неопределенность происходящего, «накаляя» атмосферу страха. Эффект остранения подчеркивается также явным несовпадением изображения и обозначенной в названии сюжетной ситуации.

Как же относился к сюрреалистическим увлечениям своих учеников Малевич, связана ли с сюрреализмом его собственная живопись? Допуская существование «психологических ощущений», Малевич считал, что «все-таки чистая линия («у искусства одна линия – самая основная. – беспредмет,нал») – это беспредметность, простые, виеобразные ощущения, строй каких-то элементов в гармонию». «Образы бывают политические /…/ Есть психологический образ», а о беспредметном образе, – полагал Малевич, – можно говорить лишь с натяжкой. «Я складываю эти отношения, вовсе не рисуя образа, а другой посмотрит на тучи, повивающиеся внизу, и видит верблюда, беспредметники же идут к тому, чтобы этих психозов (образа) не было /…/ Это все-таки болезнь, паразит, которую нужно уничтожать» 31*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: