Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Психологический образ» таит в себе опасность потерять «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО», обернуться «фантастической иллюстрацией Зигфридов и Ричардов». Малевич отрицал сходство своей поздней живописи с сюрреализмом, объясняя ученикам, что сюрреализм исходит из «образа психологического ощущения, а в его работах именно форма, дает ощущение» 32*. Существенным дополнением к этой формулировке служит запись в дневнике Юдина, сделанная им 28 октября 1934 года: «К.С. говорил (на вопрос Кости – Рождественского), что между ощущениями супрематическими и сюрреалистическими нет ничего общего. В первом случае чисто формовое – беспредметное, во втором – тончайшие «психические» ощущения. Другое дело, что он может выражать свои сюрреалистические ощущения супрематическими живописными средствами. Другой, может быть, выразил бы кубистическими» 33*. Действительно, поздняя живопись Малевича при всей ее символике, мистике и метафизике противится любым сюрреалистическим аналогиям 34*(Малевич с исчерпывающей полнотой объяснил причины различий) и может быть соотнесена в лучшем случае с метафизической практикой. Эти взаимоотношения достаточно подробно рассмотрены исследователями 35*. Ученики же, по крайней мере, Юдин, выбирали совсем другие художественные ориентиры. В дневниках Юдин размышляет, словно отвечая Малевичу: «Строить или переживать. Мне, пожалуй, дано все-таки больше «переживать» и лишь постольку строить. Образ или беспредметность? У меня, пожалуй, образ» 36*. На этой почве и возникали противоречия. Юдин ищет свой путь в искусстве и нередко вступает в творческий спор с Малевичем. Интерес к Клее, Миро, Эрнсту, Массону (Малевич предпочитает Де Кирико) связан, в частности, и с потребностью самоутверждения, отступления от жесткого супрематистского канона и становится, таким образом, одним из проявлений юдинского «инакомыслия ».

«Эрнст. Рисунки к «Естественной истории». Свежий заряд. Все эти разговоры с Суетиным – это то же, что было с Малевичем – «кошку против шерсти».

Николай Михайлович Суетин (1897-1954)

8. Снопы. 1932

Бумага, графитный и угольный карандаши. 52 х 73,5 Частное собрание, СПб.

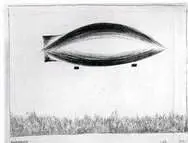

9. Химическое. Газ. 1932

Бумага, графитный и угольный карандаши. 51,2 х 71,7 Частное собрание, СПб.

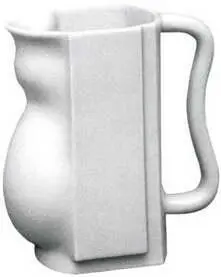

10. Кувшин. 1929-1931

Фарфор, глазурь. В. 16 ЛФЗ ГРМ

Здесь же слепой и радостный контакт. Ну их к чертям! Со всеми их мнениями! Буду делать свое» 37*. Любопытно, что эта запись как раз и заканчивается приведенными выше размышлениями – «Строить или переживать, образ или беспредметность».

Суетин в это время тоже занимается фигуративной живописью, но безусловно супрематического толка – его умонастроения чужды юдинским 38*. Однако позже, в начале 1930-х, и в творчестве Суетина проявятся сюрреалистические отзвуки. Они очевидны в «Снопах» (1932, Частное собрание, СПб.) и «Цеппелинах» (1932, Частное собрание, СПб.) – особенно при сравнении с романтическими дирижаблями А.Лабаса. Странный объект, зависший над пустынной землей в композиции Суетина, напоминает скорее видение, нежели реальность. Иррационализм усилен неопределенностью масштабных соотношений – эллипс летательного аппарата высоко, а земные травинки отчетливы, как реснички, и возникают словно бы из немотивированных «странствий» карандаша по бумаге. В восприятии «психическое» явно превалирует над физическим, образ над формой. В «Цеппелинах» предмет трансформирован, наделен несвойственными ему смысловыми характеристиками (бомба, снаряд?). Один из рисунков подписан: «Химическое». Навязчивое повторение мотива выходит за рамки пластических вариаций, превращая реальную форму в символический образ (памяти? пророчества? страшного сна?). Трактовка фона здесь близка приемам автоматического письма. Сюрреалистическим метаморфозам подвергаются и «прикладные» формы – например, в «Кувшине» (1929-1931, ГРМ).

Вернемся к Юдину. Клее, Миро, Эрнст, Массой – в них он видит союзников. Для «большой линии» – это явно «порочащие связи». «К.С. крыл Миро. Опять мой вкус, значит, не на высоте» 39*. (Однако Юдин упорствует: «Все равно ранний Миро мне чертовски близок. Он – внимательный»… )

Несмотря на расхождения, авторитет учителя по-прежнему высок, собственный формотворческий опыт по-прежнему значим, и Юдин нередко сомневается и как бы оправдывается в своих «сюрреалистических наклонностях и пристрастиях». Он и боится сюрреализма, и тянется к нему. «Ох, я чувствую, с сюрреалистами игрушки плохие. Опасная история. Опасная и захватывающая» 40*.

Юдин защищается, призывая на помощь тех, кто уже многого достиг, действуя в сходном направлении. «Я завидую тому типу художников, нутряному. Но речь идет о самой манере чувствовать. Это все равно, что рост или вес. Ничего не поделаешь. Ладно! Я примирился с собой. Придется работать тем, что есть. Немного суховатое, немного головное, немного сентиментальное «культурное» искусство /…/. Кроме того, у меня дурной вкус. Я безусловно не принадлежу к семье аристократов живописи.

Какая-то боковая захудалая ветвь. Я пытался, осознав это, превратить недостаток в достоинство. Использовать его. Сыграть на нем. Но это рискованная штука… В конце концов, и Эрнст, и Клее, и Массой и другие… Хотя это мои братья по крови, но … пожалуй, тем хуже для меня» 41*.

Месяц спустя он снова замечает: «Мои все любимцы тоже из очень подозрительной семьи: и Эрнст, и Клее» 42*.

Вновь и вновь Юдин оказывается перед трудноразрешимой дилеммой: «Вопрос ставится так: супрематизм или сюрреализм» 43*. Причем сюрреализм связывается с природой дара, а супрематизм – с дисциплинарным императивом. Супрематизм нередко выступает как норма, а сюрреализм как аномалия. Внутренний конфликт усиливался внешним давлением. О его двуединой природе свидетельствует запись 18 сентября 1935 года: «Постоянные колебания между пластической и экспрессионистической формой. В неизобразительном экспрессионизм ведь тоже (еще как) может проявиться. Я знаю за собой этот грех. Раз за это побили. Отсюда постоянная оглядка и связанность.

Это надо во что бы то ни стало преодолеть. Себе безусловно довериться… Но где границы этой пластики?

А последние работы Пикассо? Брака? Миро? Эрнст? Может быть, я просто запуган настолько, что свое своеобразие принимаю за измену принципам!!» 44*«Случай Юдина», безусловно, свидетельствует о том, что сюрреализм в конце 1920-х – начале 1930-х годов был реальностью российского художественного сознания. И, быть может, в другом сценарии исторического развития одним из путей выхода из авангарда оказалось бы движение «в сторону сюрреализма».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: