История Авиации 1999 01

- Название:История Авиации 1999 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

История Авиации 1999 01 краткое содержание

История Авиации 1999 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Двигатель ВК-7 с центробежным компрессором должен был стать самым мощным в мире ТРД такого типа. Он специально создавался для истребителя- перехватчика И-1. При тех же размерах и весе, что и у ВК-1Ф, ВК-7 должен был иметь тягу, увеличенную более чем на 50% (на максимальном режиме – 4000 кг, а на форсаже – 5250 кг) при значительно меньшем удельном расходе топлива. Хотя общая конструктивная схема сохранялась, часть основных узлов его все же подверглась значительным изменениям. Одним из них был новый центробежный компрессор с так называемым активным рабочим колесом. Он являл собой фактически предел совершенства устройств данного типа по напорности(а это и определяет величину тяги) и производительности, а также удельного расхода топлива. Величина последней (по сравнению с ВК-1Ф) возросла на 48% при незначительном увеличении диаметра. Этому способствовало также то, что впервые на ТРД с центробежным компрессором был применен сверхзвуковой диффузор с поворотными лопатками.

В начальной стадии эскизного проектирования И-1 в общих чертах повторял схему СМ-2 (горизонтальное оперение также было расположено на вершине киля). В таком виде в конце 1952 г. ОКБ-155 предъявило проект для рассмотрения ВВС. Свое заключение по проекту военные выдали 22 января 1953 г. Но в связи с неудачами по истребителю СМ-2 и требованиями ВВС по его доработке конструкторам пришлось внести изменения и в проект изделия «И». Переделки в основном коснулись хвостовой части фюзеляжа в связи с переносом горизонтального оперения с вершины киля на фюзеляж.

Весной состоялось заседание макетной комиссии по И-370, а 18 апреля началась постройка первого опытного экземпляра. Внешне машина представляла собой гибрид СМ-2 и будущего СМ-9. И-1 полностью заимствовал от СМ-2 крыло с узлами стыковки, а также с некоторыми доработками – переднюю часть фюзеляжа. Однако, в связи с установкой одного двигателя конструкцию задней части пришлось изменить. В начальной стадии проектирования горизонтальное оперение располагалось на вершине киля, но после испытаний СМ-2 его опустили на фюзеляж.

В связи с меньшим расходом воздуха у одного двигателя ВК-7, по сравнению с двумя АМ-9Б, уменьшили площадь проходного сечения воздухозаборника удлинив внешние обводы фюзеляжа вперед. Для компенсации ухудшившейся путевой устойчивости под хвостовым оперением ввели два нижних гребня с развалом в стороны.

Катапультируемое сидение создавалось в ОКБ-155 и представляло собой дальнейшее развитие конструкций примененных на МиГ-15 и МиГ-17. При натягивании шторки на лицо пилота, фонарь сбрасывался, открывались тормозные щитки и одновременно включалась система аварийного торможения истребителя, состоявшая из трех специальных парашютов.

В августе 1952 г. «климовцы» подготовили первый ВК-7, но после начала его испытаний стало ясно, что расчетных характеристик получить не удастся и доработка силовой установки продолжалась. Между тем в 1953 г. ОКБ-155 завершило постройку первого опытного И-1, но отсутствие двигателя не позволяло начать даже пробежки. В процессе постройки в конструкцию машины вносили многие изменения, связанные с доработкой опытных СМ-2, но откровенное буксование программы вызвало недовольство в Совмине и 6 января 1954 г. вышло Постановление СМ СССР, в котором требовалось предъявить истребитель И-370 на госиспытания в сентябре того же года. Это был уже «последний звонок» игнорировать который было нельзя.

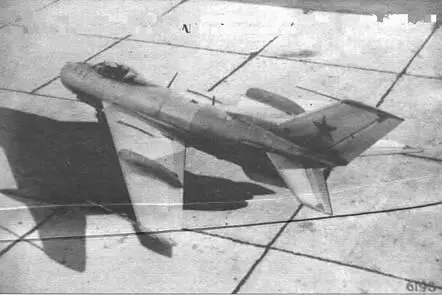

И-370 с новым крылом (угол стреловидности 57° по,линии четвертей хорд) на заводских испытаниях. Аэродром ЛИИ в Жуковском,.Август 1954 г.

Наконец, результаты стендовых испытаний ВК-7 позволили в августе установить двигатель на самолет. Испытания, однако, опять были отложены из-за возникшей необходимости очередной доработки истребителя. А в конце года решением правительства все работы по ВК-7 были вообще прекращены. Тем не менее испытания И-1, хотя и с большим опозданием, но все же начались. Первоначально установленный двигатель ВК-7 имел (поданным ОКБ-155) максимальную тягу 3525 кг и 5235 кг – на форсаже. В ходе летных испытаний самолета его заменили на более мощный ВК-7Ф, тяга которого на аналогичных режимах была соответственно 4200 кг и 6270 кг 1*. Повышения тяги добились за счет выравнивания температуры перед турбиной, увеличения подачи топлива в форсажную камеру (процент форсирования возрос с 30% до 42%) и ряда конструктивных изменений. Регулируемое от гидросистемы сопло ВК-7Ф имело два положения.

Однако несмотря на все ухищрения конструкторов максимальная скорость «единички» равная 1480 км/ч в пересчете для стандартных условий фактически соответствовала серийному МиГ-19 (1452 км/ч, М=1,334). После повышения температуры газов перед турбиной до 800°С истребитель разгонялся до 1510- 1520 км/ч. Время набора высоты 5000 м составляло 1,15 минуты, а 10.000 м – 3 минуты. Потолок достигал 17.000 м. Благодаря мощному двигателю длина разбега составляла всего 464 м. На взлете, при наборе высоты, снижении и при посадке И-1 вел себя практически так же, как и самолет МиГ-19. Скоростные характеристики машин были примерно одинаковые, а по скороподъемности СМ-9 даже превосходил И-1.

В качестве попытки увеличения максимальной скорости самолета И-1 (И- 370) на него установили новое крыло с углом стреловидности 57' (по линии 1/4 хорды) и тем же размахом 2*. Но это не дало ощутимого результата и доводка И-1 была прекращена.

Одновременно с разработкой фронтового истребителя и однодвигательного перехватчика для ПВО, ОКБ-155 вело проектирование всепогодного перехватчика. Эта задача была сформулирована в Постановлении СМ СССР №2181- 387 от 15 августа 1953 г. и приказе МАП N°638 от 26 августа того же года. Самолет требовалось предъявить на госиспытания уже в июле 1954-го.

Разработку эскизного проекта завершили в декабре 1953 г. По сравнению с фронтовым истребителем СМ-9 перехватчик имел много отличий. Изменились воздушные каналы двигателей (по контурам и по площади поперечного сечения). На каждой консоли крыла установили по одному приемнику воздушного давления; аэронавигационные приборы подключили к правому ПВД, остальные – к левому; носовой ПВД сняли. Вследствие изменения обводов носовой части фюзеляжа расширили кабину летчика и перекомпоновали приборные панели.

Вместо радиодальномера СРД-1М «Конус» установили РЛС РП-1 «Изумруд- 1», сопряженную с оптическим прицелом АСП-5НМ, запросчик и ответчик «Узел», а также станцию оповещения о радиолокационном облучении «Сирена- 2». Установка РЛС в носовом отсеке вызвала изменения в конструкции передней части фюзеляжа (до шпангоута N99), которую пришлось удлинить на 360 мм. Ввели общую антенну на фюзеляже для УКВ-радиостанции РСИУ-ЗМ и радиокомпаса АРК-5 и объединенный указатель в кабине для гирокомпаса ДГМК-5 и радиокомпаса АРК-5.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: