Техника и вооружение 1999 07

- Название:Техника и вооружение 1999 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 07 краткое содержание

Техника и вооружение 1999 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще меньше известно о проектах торпед на жидкостно -реактивных двигателях. Так реактивная торпеда по проекту UCJRA снабжалась ЖРД, который работал на окислителе 70% перекиси водорода (запас окислителя – 20,8 кг) и топливе – 50% гидразингидрата +50% спирта + 0,6 г меди на литр (запас горючего 1,18 кг). Данное сочетание было самовоспламеняющимся. Обе жидкости подавались в камеру сгорания с помощью сжатого воздуха, находящегося на борту. Общий вес торпеды составлял 74,6 кг, длина – 2 м, диаметр – 244 мм. Под водой торпеда должна была развивать скорость 30 узлов на дальности 1000 м. Камера сгорания охлаждалась морской водой.

По проекту Lt 1500 реактивная торпеда должна была иметь размеры, сопоставимые с обычными торпедами: общий вес – 1500 кг, длина – 7050 мм, калибр – 553 мм. Силовая установка состояла из ЖРД, камера сгорания которого охлаждалась забортной водой. В качестве окислителя использовался «Ингалин» 82-83% перекись водорода, запас которой составлял 380 кг. Горючим служил «Декалин» – чистый декагидронафталин, запас которого составлял 46,7 кг. В качестве катализатора для разложения перекиси водорода использовался концентрированный раствор перманганата натрия или кальция (запас – 90 кг).

Всс три жидкости (окислитель, топливо и катализатор) с помощью сжатого воздуха подавались в камеру сгорания, где происходило разложение перекиси водорода с выделением кислорода, водяного пара и тепла. В этой смеси Декалин мгновенно самовоспламенялся, температура в камере сгорания возрастала, а отработанные газы истекали через сопло, создавая тягу.

По расчетам скорость хода должна были составить 40 узлов на дальности 1830 м. Эти торпеды остались только в проектах или каких-либо лабораторных образцах, которые не получили дальнейшего развития из-за того, что не сулили каких-либо существенных преимуществ по сравнению с обычными торпедами.

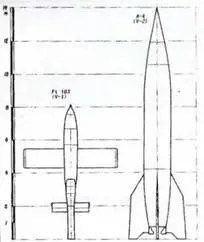

Немецкое «Чудо-оружие» – самолет-снаряд Фау-1 и баллистическая ракета Фау-2, по планам фашистской верхушки, должно было переломить ход войны. Однако его характеристики оказались таковы, что оно годилось только для террора против гражданского населения. Точность стрельбы была такова, что попасть можно было только в крупную площадную цель типа города, что и осуществлялось во время обстрела Лондона и некоторых других Британских городов. Однако Американский континент для подобных обстрелов был недосягаем.

Для обстрела Нью-Йорка было предложено установить Фау-1 на подводную лодку, которая переплывет Атлантический океан, подойдет к цели на дистанцию 220 км и запустит снаряд. Этот проект обсуждался в Министерстве авиации Рейха 29 июля 1943 года, однако из-за недоведенности оружия и недостатка подходящих подводных лодок был отложен до лучших времен.

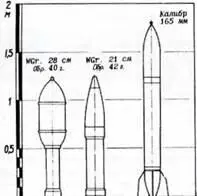

Неуправляемые реактивные снаряды пригодные для вооружения подводных лодок

Стратегические ракеты для вооружения подводных лодок

Когда Фау 1 был принят на вооружение и стал использоваться против Англии, к проекту вернулись вновь.

В качестве ракетоносца предполагалось использовать подводные лодки XXI серии. У меня нет данных о технических подробностях немецкого проекта, однако мы можем представить его основные черты но аналогии с американской программой создания подводных лодок ракетоносцев. Дело в том, что, используя немецкий опыт, а после войны и немецких специалистов, американцы создали копию Фау- 1, которая во флоте получила обозначение «Лун» (LTV-N- 2). Для проведения испытаний были переоборудованы две подводные лодки: «Каск» и «Карбонеро». Позади рубки у них устанавливался цилиндрический контейнер со сферическими крышками. Сразу за контейнером монтировалась пусковая установка ферменной конструкции с постоянным углом возвышения. Перед стартом лодка всплывала, открывалась крышка контейнера, и ракета на стартовой тележке выкатывалась на пусковую установку. Здесь к ней пристыковывались крылья, и после проведения предстартовой подготовки проводился пуск. Взлет осуществлялся при помощи твердотопливных стартовых ускорителей, кот орые затем сбрасывались вместе с тележкой. Первое летное испытание было проведено в июне 1948 г.

Однако вернемся к немецкому проекту. По видимому, он полностью совпадал с американским, хотя некоторые источники говорят о двух ангарах -одном за рубкой и втором перед ней. Американские успехи показали, что технические трудности были вполне преодолимы и, вне всякого сомнения, немцы осуществили бы этот проект, однако эффективность нового оружия вызывала большие сомнения.

Как уже говорилось, Фау-1 имел плохую точность стрельбы – по результатам «наземных» пусков было известно, что только 80% долетевших до цели снарядов попадали в круг диаметром 13 км. Но при использовании снаряда с борта корабля точность должна была еще больше снизиться. Дело в том, что перед стартом необходимо как можно точнее определить координаты подводной лодки. А это не простая задача, ведь у немцев в течение всей войны не было никакой навигационной системы у американского побережья. Подтверждением этого довода служит тот факт, что они не смогли заложить в том районе даже метеостанции (кроме нескольких эпизодов).

Требовалось также повысить надежность самих снарядов и системы их пуска. Ведь по «наземному» опы ту известно, что многие Фау-1 взрывались непосредственно на старте или вскоре после отрыва от ПУ. Если бы это произошло на подводной лодке, то она получила бы серьезные повреждения с угрозой ее гибели.

Необходимо было сократить время предстартовой подготовки, которое составляло примерно 30 минут. Понятно, что находиться в надводном положении у вражеского побережья в районе с интенсивным судоходством и сильной противолодочной обороной занятие весьма опасное.

Эффективность самолетов-снарядов можно было бы повысить путем использования радиокомандной системы управления с телевизионным наблюдением цели или используя инфракрасную головку самонаведения. Тогда их можно было бы использовать против надводных целей. Но в то время немцы только работали над такими системами и до успеха было далеко. Не исключался вариант использования пилота-смертника.

Радикально повысить эффективность оружия могло бы применение ядерной (или, в меньшей степени, химической) боеголовки. Тогда бы не стояла так остро проблема точности стрельбы. Но у немцев ядерного оружия не было, а применять отравляющие вещества они опасались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: