Авиация и космонавтика 2006 02

- Название:Авиация и космонавтика 2006 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 02 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из доклада генерал-лейтенанта К.Я.Зверева Военному министру П.С. Ванновскому 10*о присвоении наименований воздушным шарам, имеющимся в воздухоплавательном парке от 27 мая (8 июня) 1887 г. 11*

…XI. Разрешить дать названия шарам, имеющимся в парке 12*, причем за шаром, совершившим полет «в маневрах под Брестом в прошлом году, сохранить данное ему подполковником Орловым название «Русский», другие же шары назвать именами различных птиц, как, например: Орел, Голубь, Ястреб, Сокол, Кречет, Коршун, Беркут, Кобчик, Чайка, Ласточка, Ворон и т.п.

Резолюция военного министра: «Утверждаю, постановление Комиссии, в сем докладе перечисленные, разрешаю и испрашиваемые расходы. Ген,- ад. Ванновский

В дальнейшем, помимо "пернатых" наименований, на оболочках аэростатов стали появляться названия крупных городов Российской империи, в которых дислоцировались воздухоплавательные отделения, например, «С. Петербург», «Варшава» и т.д. Такой чести также удостоились и выдающиеся военачальники, сыгравших заметную роль в развитии отечественного военного воздухоплавания: «Генерал Ванновский», «Генерал Заботкин» 13*– и др.

По окончанию русско-японской войны 1904-1905 гг. руководство Военного министерства сделало вывод, что воздухоплавание не имеет себе равных в воздухе по возможностям решения широкого спектра задач, продолжительности полета и массе поднимаемого полезного груза. Это обстоятельство, в значительной мере, позволило укрепить позиции воздухоплавания в военном деле. Тем временем на смену привязным шарам и змейковым аэростатам шли управляемые воздушные суда (дирижабли).

Самолет типа «Блерио XI», собранный на заводе Дукс (г. Москва) с его маркировкой. 1913 г.

Двухместный моноплан «ЛЯМ». 1912 г.

Самолет «ЧУР» конструкции Чечета, Ушакова, Ребикова.

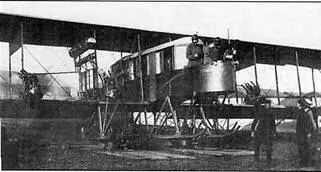

Самолет-гигант «Русский Витязь». На носовом балконе конструктор И.И. Сикорский. 1913 г.

Самолет "Меллер-2"

Самолет «БИС №1» конструкции Ф.И. Булинкина, В. В. Иордани и И. И. Сикорского. 1910 г.

В 1906 г. начальник Главного инженерного управления, докладывая Военному министру о необходимости иметь но вооружении дирижабли, подчеркивал, что «армии, снабженные подобными аппаратами, будут обладать могущественным средством для производства рекогносцировок и могут нанести тяжелый моральный ущерб армиям, не имеющих таких средств» 14*.

Несмотря на значительную отсталость России в области воздухоплавания от ведущих европейских государств, военное ведомство выделило его в отдельное направление. В ближайшие годы на вооружении воздухоплавательных частей поступили дирижабли: «Учебный» 15*,«Лебедь» 16*, «Кречет» 17*, «Голубь», «Ястреб», «Беркут» и др. Как можно было видеть, в наименованиях воздушных судов продолжали превалировать названия птиц.

Тем временем небесные просторы страны стремительно завоевывали летательные аппараты тяжелее воздуха – самолеты. Как и аэростаты на заре зарождения военного воздухоплавания, первые самолеты в нашей стране были преимущественно зарубежных образцов.

Делая ставку на развитие авиации, военное ведомство России активно формировало самолетные отряды 18*, рассчитывая оснастить ими каждый армейский корпус и приграничные военные крепости. Первоначально для комплектования авиаотрядов предполагалось заказать за границей наиболее приспособленные для военного дела аппараты типа «Фарман» и «Ньюпор». Но против этого решения выступило большинство русских заводов, требующих передачи им основных заказов на сборку самолетов. Наиболее ведущими в то время авиастроительными предприятиями страны считались: Русско-Балтийский завод (г. Рига) 19*, завод «Дукс» (г. Москва), 1-е товарищество воздухоплавания С.С. Щетинина (г. Санкт-Петербург) 20*, Ломач и К° (г. Санкт-Петербург) 21*, товарищество «Авиата» (г. Варшава), Санкт-Петербургский арсенал, завод В.А. Лебедева 22*и др.

В отличие от дирижаблей первые самолеты преимущественно использовали названия авиационных заводов и фирм, осуществлявших их сборку, например: «Дукс» 23*, «Авиата», или фамилии владельцев авиапредприятий, например – «Ю.А. Меллер» 24*. В то же время воздушные суда имели и собственные названия – фамилии известных зарубежных авиаконструкторов: Фармана 25*, Ньюпора, Блерио, Вуазена и др. Первые отечественные самолеты также придерживались этого правила – И.И. Сикорский 26*(С-ЗА, -5, -6А, – 16, -20), А.А. Анатра 27*(«Анатра»), А.А. Анатра – Э. Декан (Де Кампа) («Аноде»), В.А. Лебедев [«Лебедь») и т.д.

Постепенно в авиационном мире закреплялась практика присвоения самолетам сокращенных имен своих создателей. Так, в 1912 г. в мастерских московского общества воздухоплавания итальянским летчиком- спортсменом Франческо Моска и российскими авиаторами М. Лерхе 28*и Г. Янковским 29*был построен проектный двухместный моноплан «ЛЯМ» (в основе названия аппарата лежали первые заглавные буквы фамилий его создателей). Спроектированный на уровне представлений того времени, летательный аппарат получился легким, устойчивым и неплохо выполнял элементарные фигуры пилотажа. Моноплан был построен настолько прочно, что мог себе позволить выдерживать спуски на вспаханное поле при полной нагрузке. В мае 1912 г. на «ЛЯМе» один из его создателей авиатор Г.В. Янковский во время проведения 2-й Московской авиационной недели установил всероссийский рекорд, поднявшись на высоту 1775 м.

В ходе авиационной недели также был представлен бимо- ноплан с аббревиатурой «ЧУР» конструкции Н.В. Ребикова. В основе названия самолета лежали также заглавные буквы фамилий его создателей: Г.Г. Чечет, М.К. Ушаков, Н.В. Ребиков. Во время испытаний на Ходын- ском поле (г. Москва) пилотировавший его летчик М. Лерхе при сильном ветре сумел подняться в воздух и пролететь «прыжками по прямой» весь аэродром. В дальнейшем полеты Н.В. Ребикова в г. Санкт-Петербурге на самолете «ЧУР» закончились аварией (июль 1912 г.), после чего аппарат уже не восстанавливался 30*.

В этот период самолеты в России стали получать собственные имена, никак не связанных с именами их конструкторов. Одним из первых такой чести удостоился двухмоторный летательный аппарат «Гранд Балтийский» (конструкции И.И. Сикорского), построенный весной 1913 г. на Русско-Балтийском вагонном заводе (РБВЗ). Из-за своих огромных по тому времени размеров ему было присвоено имя «Гранд» («Большой») с приставкой «Балтийский» (по месту сборки самолета – РБВЗ). Но это название вызвало неоднозначную оценку среди широкой российской общественности. Многие посчитали ее неприемлемой для наименования русского воздушного корабля. Поэтому дальнейшая усовершенствованная модификация этого типа самолета стала именоваться «Русский витязь». Размеры и масса нового воздушного судна примерно вдвое превосходили все, что имелось в то время в мировой авиационной технике. Летом 1913 г. на нем был установлен мировой рекорд по длительности времени нахождения в воздухе. Но судьба была к нему не благосклонна. В сентябре того же года на Корпусном аэродроме во время проведения 3-го конкурса военных аэропланов с самолета [«Мел- лер-2»), пилотируемого известным российским летчиком A.M. Габер-Влынским 31*, оторвался мотор и разбил самолету-гиган- ту, стоявшему на земле у ангаров, левую коробку крыльев. В связи с серьезными повреждениями воздушного корабля его конструктор (И.И. Сикорский) отказался от капитального ремонта машины. Одной из главных причин его отказа было начавшееся в августе 1913 г. строительство более совершенного типа самолета-гиганта. Вскоре новой модификацией «Русского витязя» стал самолет «Илья Муромец» (названый в честь русского былинного богатыря), которому было суждено завоевать всеобщее уважение и мировую славу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: