Авиация и космонавтика 2006 02

- Название:Авиация и космонавтика 2006 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 02 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Послеполетный осмотр крыло самолета Ливы выявил необходимость замены законцовки – следствие контакта с плоскостью крыла V-1.

Существовал более элегантный метод перевести V-1 в пикирование. Истребитель занимал позицию выше сзади самолета-снаряда, затем старался «наложить» свое крыло на крыло летающей бомбы без касания плоскостей друг с другом. Потом летчик резко брал ручку на себя – «Спитфайр» взмывал вверх, а на плоскость крыла Фау обрушивалась мощная струя от воздушного винта истребителя. Самолет-снаряд опрокидывался на спину и переходил в неуправляемое пикирование. Поскольку физического контакта между летательными аппаратами не было, то истребитель никаких повреждений в случае грамотного выполнения маневра не получал.

Оба экстравагантных способа борьбы с самолетами-снарядами применялись только при условии сравнительно медленного полета V-1, а такое случалось нечасто. Подавляющее большинство летающих бомб истребители сбили огнем бортового оружия.

Через три дня после разборки с Фау бельгийца Левы отличился флайт-лейтенант Т. Спенсер из 41-й эскадрильи: в одном боевом вылете он сбил сразу два самолета-снаряда. Редкий случай, особенно если учесть, что Спенсер летал в плохую погоду на «Спитфайре» Mk XII, который имел меньшую, чем «Спитфайр» Mk XIV, максимальную скорость. В рапорте о бое отмечалось:

"Мы патрулировали зону над Эшфордом. Пост управления № 1 ] информировал нас о появлении восточнее Фолкстоуна летающей бомбы. Флайт-лейтенант Спенсер снизился с высоты 9000 футов до высоты 2000 футов, где обнаружил «дайвера» («Diver» – кодовое наименование V-1) на 10 часах с превышением в W00 футов. «Дайвер» шел на высоте 3000 футов курсом 310 град, со скоростью 240 миль/ч. Спенсер выпустил по самолету-снаряду две очереди продолжительностью одну и две секунды. Летчик наблюдал, как в 08 ч 20 мин дайвер упал рядом с линией железной дороги.

Затем пост управления в Эшфорде информировал летчика о появлении еще одной летающей бомбы в четырех милях к западу от Эшфорда. Направление на цель было задано с поста управления запуском сигнальных ракет. Спенсер пикировал в заданном направлении с высоты 10 000 футов, он обнаружил V-1 но 2 часах. Первая очередь продолжительностью четыре секунды прошла мимо; вторая, двухсекундная, прошлась по левой плоскости крыла и фюзеляжу «дайвера». На самолете-снаряде взорвался топливный бак, V-1 упал в 09 ч 07 мин в окрестностях железнодорожной станции Хэрртсхэм. Атака проводилась с высоты 2500 футов на скорости 360 миль/ч, погодные условия – ужасные."

В общей сложности Спенсер сбил шесть беспилотных самолетов-снарядов V-1, все – на «Спитфайре» Mk XII.

Все летчики «Спитфайров», добившиеся наибольших успехов в борьбе с летающими бомбами, летали на истребителях XIV модели. Лучшим стал голландец флэг-офицер Р. Баргаль из 322-й эскадрильи – на его счету 21 уничтоженный самолет-снаряд; скуадрон-лидер Н. Кинжстоун и флайт-лейтенант Р. Нэш (оба – из 91-й эскадрильи) сбили соответственно 17 и 16,5 летающих бомб.

В конце августа войска союзников в ходе наступления в северной Франции захватили последнюю стартовую площадку (Пас-де-Кале), с которой по Англии запускались самолеты-снаряды. Последняя, 1867-я по счету, летающая бомба была запущена утром 1 сентября 1944 г. Самолет-снаряд упал в Южной Англии.

(Продолжение следует)

А. Лашков

Из истории собственных наименований воздушных судов России

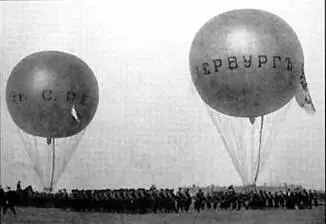

Подъем воздушного шара «Сокол». 1885 г. Санкт-Петербург

Традиционно на Руси каждому своему рукотворному творению люди присваивали собственные имена, желая тем самым наделить их чертами живой души. Со временем это правило распространилось и на Воздушный флот.

Россия, по примеру Франции, в конце XVIII века вступила на путь освоения воздушного пространства посредством летательных аппаратов 1*. Но из- за недостаточно развитого текстильного и химического производства долгие годы государство было вынуждено пользоваться воздушными судами иностранной постройки. Не изменилась обстановка и с началом строительства отечественного Воздушного флота. В этой связи военное ведомство признало необходимым произвести закупки воздушных шаров и требуемого иного имущества за границей. Вскоре на вооружение русской армии поступили именные военные аэростаты «Сокол» и «Орел» (объем до 1000 м 3 ), приобретенные для этой цели во Франции 2*. Позднее аэростат «Орел» был забракован комиссией по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям 3*по причине постоянной утечки газа. Иная судьба сложилась у воздушного шара «Сокол». Летом 1885 г. на Волковом поле 4*(г. Санкт-Петербург) на нем были проведены учебные подъемы с участием первых лиц указанной Комиссии (генерал- майоры М.М. Боресков 5*и Н.П. Федоров 6*), а также офицеров кадра воздухоплавателей. В октябре того же года аэростат «Сокол» совершил перелет из столицы в г. Новгород. Это стало началом свободных полетов в России. По этому поводу Военным министром на доклад генерал-инспектора по инженерной части генерал-лейтенанта К.Я. Зверева 7*о благополучном полете российских аэронавтов, была наложена следующая резолюция: «Поздравляю с началом и успехом. Дай Бог, чтобы дело это развилось у нас и быстро и хорошо но пользу России и славу нашей армии и ее отрядов по воздухоплаванию…» 8*.

Успешные шаги в развитии воздухоплавательного дела вызвали неподдельный интерес в российском обществе. Особую значимость стали приобретать именные летательные аппараты. По мнению многих военных воздухоплавателей, их названия должны были иметь исключительно отечественное происхождение. Уже в 1886 г. используемый в военных маневрах под г. Брест-Литовском (Брест) аэростат получил имя «Русский». Его автором стал постоянный член Комиссии подполковник Н.А. Орлов 9*. Патриотический порыв русского офицера был поддержан в инженерном ведомстве, и уже в июне 1887 г. Военный министр утвердил решение Комиссии по применению воздухоплавания о закреплении за каждым воздушным шаром русской армии имен по названию птиц.

Аэростат "Санкт-Петербург"

Дирижабль "Кречет"

Дирижабль «Ястреб» в ходе военных маневров под Красным Селом. 1913 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: