Авиация и космонавтика 2008 03

- Название:Авиация и космонавтика 2008 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2008 03 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2008 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для повышения ударного потенциала польских вооружённых сил было принято решение об их модернизации. ВВС должны были получить полк истребителей-бомбардировщиков Су-7. Армию пополняли также четыре бригады оперативно-тактических ракет Р-17. Авиации, как более гибкому и многоцелевому боевому средству, отводились многоплановые роли. Самолеты должны были поражать цели в тактической и оперативной глубине, наносить повторные удары в соответствии с меняющейся обстановкой, атакуя вновь выявляемые сосредоточения войск и подтягивающиеся резервы противника, а также выполнять задачи авиаподдержки войск.

Важнейшей задачей ударной авиации являлось обеспечение преимущества ядерных сил своей стороны. Поскольку противник располагал никак не меньшим ядерным потенциалом с куда большим количеством самолётов-носителей и ракет, первостепенным становилось вскрытие и уничтожение средств его ядерного нападения – по возможности, упреждающим ударом, но задача не снималась и с ходом боевых действий, для выведения из строя остающихся у противника «средств доставки» и запасов ядерного оружия. Ослабление ударной мощи противной стороны являлось целью не менее важной, нежели использование собственных ядерных средств поражения, обеспечивая желаемый перевес в решающий момент. В качестве примера говорилось, что уничтожение только одной пусковой установки с ядерной ракетой позволит сохранить, как минимум, собственный мотострелковый или танковый полк либо тот же свой аэродром со стоящими на нём самолётами.

Авиация как наиболее мобильный и гибкий вид вооружённых сил представлялась самым подходящим средством для решения этой задачи, обеспечивая поиск, вскрытие и уничтожение вражеских средств ядерного нападения с должной эффективностью. Для решения новых задач, помимо оснащения современной техникой и средствами поражения, требовалось качественно повысить уровень подготовки лётчиков. Звено истребителей-бомбардировщиков теперь обладало огневой мощью и возможностью поражения целей на уровне прежней эскадрильи, получив тактическую независимость, что накладывало куда большую ответственность на командиров и рядовых лётчиков, от умелых действий которых зависело решение задач на существенно более высоком уровне, вплоть до армии и участка фронта.

Командованием польских ВВС было принято решение перевести на новую технику 5-й полк истребителей-штурмовиков, входивший в 16-ю дивизию истребительно-штурмовой авиации и дислоцированный в Быдгоще на северо-западе Польши. Командиром полка тогда был полковник Юлиан Гжегорчик. Любопытно, что при выборе части сама служба прямо в крупном городе с нормальными бытовыми условиями, наряду с хорошими показателями 5-го авиаполка в боевой подготовке, считалась способствующей устойчивому морально-психологическому климату среди личного состава будущих «носителей». Первая группа лётчиков и техников отправилась в СССР на переучивание ещё до поступления новой техники, вернувшись как раз ко времени прибытия в полк первых шести самолётов Су-7БМ в конце июля 1964 года. Эти машины принадлежали к 53-й производственной серии и получили в польских ВВС бортовые номера, повторяющие последние цифры заводского серийного номера (например, самолёт №5301 получил бортовой номер 01 и т.д.).

Лётчиков для переподготовки выбирали из числа наиболее опытных, с налётом на реактивной технике не менее 600-700 часов. Предусмотрительность была более чем оправданной: «спарок» Су-7 в это время ещё не было, и польских лётчиков в Краснодарском училище вывозили на двухместном МиГ-21У (тоже им непривычном), после единственного полёта с инструктором выпуская самостоятельно на боевом Су-7БМ. Впечатлений у них хватало: самолёт разбегался стремительно, как ракета, а после отрыва следовало выдерживать изрядный угол тангажа, при котором энергично набиралась высота, но лётчик терял из виду привычную линию горизонта, закрываемую вздымавшимся носом машины. Су-7 нормально вёл себя на высоких скоростях, но ниже 600 км/ч ощущалась недостаточная поперечная устойчивость, проявлявшаяся в виде кренов, а неумелая попытка их выправить могла привести к энергичной раскачке. Выполнение манёвров на малых скоростях сопровождалось потерей высоты, которую непременно следовало компенсировать не только ручкой, но и оборотами двигателя – в противном случае машина начинала «сыпаться» с задранным носом, ещё больше теряя скорость. Особенно критичным это было на посадке, заход на которую следовало выполнять на скорости 400-500 км/ч, не очень любимой «Су-седьмым».

Выдерживать посадочную глиссаду следовало особо тщательно, поскольку высота терялась быстро, а попытка «подтянуть» двигателем могла запоздать. Двигатель АЛ-7Ф-1 выходил на «максимал» только за 17 сек, явно недостаточных для ухода на второй круг при близости земли. Над дальним приводом на глиссаде скорость должна была равняться 400- 420 км/ч, перед выравниванием – порядка 350-370 км/ч, из-за чего поляки сравнивали Су-7 с «падающим метеоритом». Контраст был очень силён: привычный МиГ-17 садился на скорости 170-180 км/ч, а касание при 200 км/ч считалось на нём возможным лишь при неграмотном построении захода на посадку.

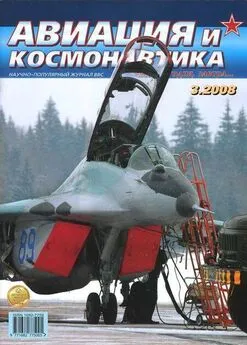

Один из первых Су-7БМ, полученных польской стороной в июле 1964 года

Летчик польского Су-7БКЛ принимает машину у технического экипажа.

К тому же Су-7 на посадочных скоростях слабо отзывался на управление, а попытка хотя бы немного подправить направление захода к полосе сопровождалась ещё более энергичным снижением, вновь требуя использования двигателя. Посадка при повышенных оборотах и скорости чревата была повреждением шасси, сгоревшими тормозами, а то и оторванным тормозным парашютом. Выпускать парашют следовало только после касания земли всеми тремя точками, иначе рывок «тормозника» вызывал сильный клевок носом и удар носовой стойкой (на Су-7БМ с нижним размещением парашюта).

В полётах по маршруту лётчикам прежде всего рекомендовалось следить за топливомером, поминутно контролируя остаток топлива (на крейсерском режиме даже без включения форсажа двигатель был способен поглотить весь запас керосина в самолётных баках за 25-30 минут). Если же задача включала самостоятельный поиск наземной цели, для чего требовалось выполнение «змейки» или других манёвров, то следовало постоянно вести ориентирование, иначе при небогатом навигационном оснащении и высокой скорости Су-7БМ легко терялось всякое представление о собственном положении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: