Авиация и космонавтика 2006 11

- Название:Авиация и космонавтика 2006 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 11 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отсутствие сколько-нибуть серьезного интереса к повышению акустической скрытности самолетов можно объяснить тем, что сами звукоулавливатели в войсках ПВО большого распространения не получили и в 1940-х годах работы по этой тематике практически во всех странах были свернуты. Сравнительно невысокая скорость распространения звука (уже в годы войны ставшая соизмеримой со скоростью полета боевых самолетов), а также шумовые помехи приводили к большим ошибкам целеуказания, требовалась «настройка» звукоулавливателей на двигатели опеределенных типов. Дальность действия приборов зависела от погоды и даже при благоприятных условиях слышимости была относительно низкой (обычно не превышала 20 км). Это позволяло подать сигнал тревоги, но не оставляло времени для организации обороны.

Прогресс боевой авиации и появление радиолокации, казалось, окончательно решившей задачу обнаружения самолетов на большой дальности, ночью и в облаках, сделали борьбу за снижение акустической заметности ЛА неактуальной.

«Ренессанс» этой темы наступил лишь в 1968 году, когда во Вьетнаме в рамках программы «Прайз Кру» (Prize Crew) прошли войсковые испытания два американских малошумных легких поршневых самолета воздушного наблюдения Локхид QT-2 (первый полет в июле 1967 г.), предназначенные для использования прежде всего ночью, в ходе противопартизанских действий.

В процессе испытаний самолетов наземные наблюдатели отмечали, что их практически не было слышно при полете на высоте 240 м, а когда машины летели на высоте 120 м, издаваемый ими шум воспринимался на земле как «шелест листвы при легком ветре».

Разработанный через два года усовершенствованный малошумный самолет YO-3A был построен небольшой серией (14 машин).

QT-2 и YO-3A были созданы на основе планера Швайцер SGS 2-32 и имели цельнометаллическую конструкцию. Мало- шумность достигалась установкой низкооборотных деревянных винтов и глушителей двигателей (нехитрые способы, известные еще с Первой мировой войны).

«Бесшумные» летательные аппараты применялись во Вьетнаме до мая 1972 года, после чего укомплектованное этими самолетами подразделение было расформировано.

Со времен Второй мировой войны основным средством обнаружения самолетов стал радиолокатор, не имеющий себе равных до настоящего времени по дальности действия и всепо- годности применения.

Следует заметить, что почти одновременно с радиолокацией появились и средства радиоэлектронного противодействия (РЭП), создающие искусственные помехи работе радиолокационных систем.

Англичане и американцы большое внимание уделяли постановке пассивных помех посредством массового выброса дипольных радиолокационных отражателей (металлизированных бумажных лент). Первое боевое применение дипольных отражателей состоялось в ночь с 23 на 24 июля 1943 г. при налете союзников на Гамбург, что явилось для противника полной неожиданностью.

Келли Джонсон на фоне F-117

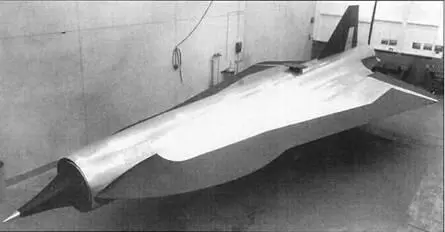

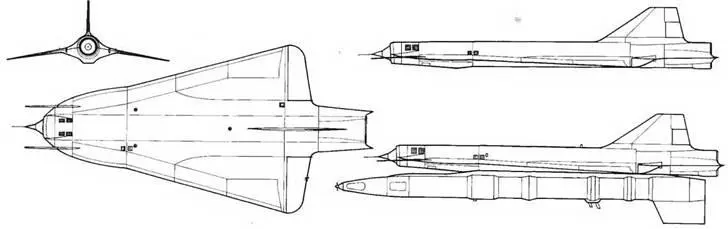

Беспилотный разведчик Локхид D-21 и его схема

Управление немецкой зенитной артиллерией, оснащенной радиолокационными станциями орудийной наводки «Вюрцбург», было нарушено и потери английских бомбардировщиков составили всего 1,6% (против 6% в обычном случае).

На разработку средств защиты от дипольных помех в Германии были нацелены усилия свыше 4000 инженеров и ученых, установлена премия в размере 700 тыс.марок за лучшее решение проблемы. В результате была разработана приставка селекции движущихся целей (СДЦ) и создан самолетный радиолокатор SN-2, менее чувствительный к дипольным помехам.

К этому же времени относится и первое применение средств уменьшения собственной радиолокационной заметности военной техники. В 1944 г., пытаясь скрыть подводные лодки от радиолокационного обнаружения, немцы стали покрывать шнорхели (воздухозабоные устройства для работы дизелей под водой) и перископы радио- поглощающими материалами (РПМ).

В первые послевоенные годы радиолокационная техника не могла угнаться за бурными темпами совершенствования авиации. Освоение реактивных двигателей, резкий рост скоростей и высот полета отодвинули задачу снижения радиолокационной заметности самолетов на дальний план. Впрочем, определенные работы в этом направлении все же велись.

Так, при проектировании по заданию ЦРУ высотного разведывательного самолета Локхид U-2, его создатель – выдающийся американский авиаконструктор Келли Джонсон – стремился минимизировать габариты машины, сделав ее менее заметной для радаров противника.

К концу 1950-х годов с появлением в СССР и США зенитных ракетных коплексов, оснащенных мощными РЛС и высотными зенитными ракетами, вопрос уменьшения радиолокационной заметности летательных аппаратов вновь обрел особую актуальность: несмотря на то, что ключевым направлением «ухода» ударной авиации от огня ЗРК стало освоение малых и предельно малых высот, для ряда классов летательных аппаратов (разведчики, стратегические бомбардировщики) основными по-прежднему оставались большие высоты, прекрасно «простреливавемые» зенитными ракетами.

Первой крупной попыткой снижения ЭПР самолета стала программа высотного сверхзвукового разведчика Локхид SR-71, разработанного под руководством К. Джонсона и дополнившего в арсенале ЦРУ дозвуковой самолет. Первый полет опытной машины состоялся 26 апреля 1962 года.

Уменьшение ЭПР было важным требованием при разработке конфигурации и конструкции SR-71, выполненного по схеме «бесхвостка», оно также оказало влияние на состав авионики. Компоновка определялась, главным образом, аэродинамическими требованиями, но ее особенности (удлиненный боковой профиль фюзеляжа и гондол двигателей, плавное сопряжение крыла и боковых фюзеляжных наплывов с фюзеляжем, небольшие отклоненные внутрь кили) уменьшали одновременно и ЭПР самолета. Размеры вертикального оперения выбирались в основном из условия получения требуемой управляемости, а не устойчивости, которая обеспечивалась аналоговой системой (самолет обладает собственной неустойчивостью при больших числах М).

Фирма разработала радиопоглощающую шиловидную конструкцию с пластиковым сотовым заполнителем, которая была использована при изготовлении боковых наплывов, носков крыла и элевонов исходного варианта самолета. Около 20% площади крыла было выполнено с применением этой конструкции, выдерживающей нагрев до температуры 275 град. С.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: