Авиация и космонавтика 2005 08

- Название:Авиация и космонавтика 2005 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2005 08 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2005 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый пуск ракеты в строевой части произвел в декабре 1957 года экипаж замкомандира 88-й МТАД М.Г.Дервоеда. Полеты на боевое применение обычно проводились на полигоне №77 на Каспии, где целями служили «непотопляемые мишени» – посаженные на мель суда. Освоение ракетного комплекса шло весьма интенсивно на всех флотах – только за 1958 год (по сути, первый год боевой учебы) были выполнены 124 практических пуска. В большинстве использовались самолеты-дублеры СДК-5 и СДК-7 из приданных авиадивизиям отельных авиаотрядов. Вылеты на пуск обычно сопровождались истребителями, как для прикрытия секретной техники, так и для пресечения нештатных ситуаций – в случае схода ракет с траектории и приближения к границам полигона с риском попадания «изделий» в руки противника их предписывалось расстрелять в воздухе.

Параллельно создавалась служба подготовки и хранения ракет – вопрос, оказавшийся особенно острым в малообустроенном Заполярье. Поначалу ракеты, наряду с обычными боеприпасами, держали на открытом воздухе под чехлами или навесами, что быстро выводило сложную технику из строя. Потребовалось формирование подразделений, специализировавшихся на обслуживании и поддержании в готовности дорогостоящих КС-1. Получаемые с завода ракеты в частях проходили проверку и облет под носителем, после чего считались боеготовыми.

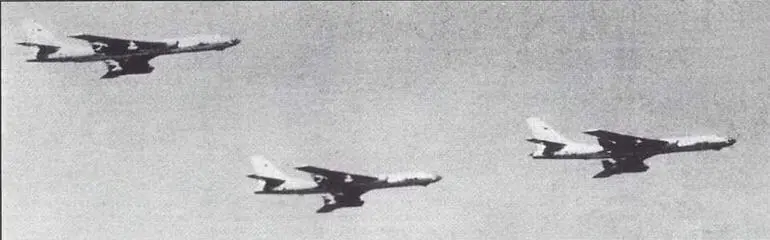

Совершенствовалась тактика применения, появлялись новые приемы боевого использования. Была обеспечена возможность залпового пуска двух ракет одним носителем путем их последовательного ввода в луч РЛС и одновременного наведения (первый такой пуск выполнил в начале 1958 года экипаж командира 5-го МТАП В.Дубины). Наращивая число ракет в атаке, отработали наведение сразу трех ракет одним самолетом с пусками из боевого порядка «колонна» . отрядом Ту-16КС. Пуски выполнялись с интервалом 15-20 сек., сходившие по команде ведущего ракеты брались его оператором на сопровождение.

Высотные пуски оказались тактически невыгодными – самолет при этом выходил из атаки слишком близко к цели, подвергаясь риску поражения ПВО. По расчету, при пуске с удаления 90 км и высоты 10000 м самолет к моменту попадания ракеты оказывался в 24 км от цели, тогда как при пуске с той же дальности, но с высоты 2000 м Ту-16 выходил из атаки в 43 км от цели. Маловысотный пуск повышал тактическую внезапность, обеспечивая скрытный выход в атаку, а вероятность поражения при пуске с 2000 м давала нормальные результаты – 2/3 ракет попадали в цель (т.е. пуск пары ракет гарантировал решение задачи).

Серьезное противодействие могли оказать средства РЭБ противника, что подтолкнуло к новым доработкам системы. С 1961 года ракеты оборудовались помехоустойчивыми блоками аппаратуры, что не только повысило их защищенность от средств РЭБ, но и снизило чувствительность к взаимным помехам РЛС своих же самолетов, срывавших синхронизацию работы К-1М. Для проверки провели 8 пусков КС-1 с самолетов, станции которых работали на одной частоте, и 6 ракет точно попали в цель. Положительные результаты были получены и при групповой атаке ракетоносцев с шести разных направлений, выпустивших ракеты менее чем за минуту. Все это позволило освоить групповое применение ракет, массируя их число и нанося «звездный удар» с разных ракурсов.

Пять ракет были собраны в комплектации с тепловой ГСН «Спутник-2», но на вооружение приняты не были – корабль, как излучающий тепло объект, был слабозаметной целью, и это направление развития не получило.

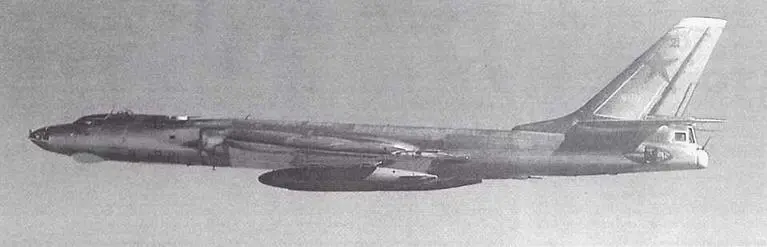

Качественные перемены в морской авиации получили отражение в Приказе МО СССР от 21 марта 1961 года, которым прежние минно-торпед- ные части и соединения переименовывались в «морские ракетоносные» (любопытно, что в ВВС термин «ракетоносные» полки и дивизии так и не прижился, и ударная авиация продолжала именоваться бомбардировочной). В советской АВМФ удачный и хорошо освоенный ракетный комплекс «Комета» оставался на вооружении почти полтора десятка лет – до конца 60-х годов, когда его сменили более современные системы. Находившиеся в строю Ту-16КС переоборудовались под новые комплексы: так, начиная с 1962 года 65 машин прошли доработку под автономную ракетную систему К-11-16.

Помимо советской авиации, Ту-16 КС поставлялась Индонезии, куда летом 1961 года прибыли 25 самолетов, а также Египту, где ими оснастили две эскадрильи. О каких-либо случаях боевого применения там «Комет» достоверные сведения отсутствуют, хотя появление индонезийских ракетоносцев отмечалось вблизи английской военной базы в Сингапуре.

По мере вывода из строя ракеты КС-1 переоборудовались в крылатые ракеты-мишени КРМ-1, использовавшиеся с носителя Ту-16КРМ для практических стрельб ПВО и ВМФ. При переделке с них снималась БЧ и аппаратура самонаведения, заменявшиеся весовым балансиром. Такие мишени использовались до середины 70- х годов. Другим направлением стало создание корабельной системы ракетного оружия «КСС» (корабельный снаряд «Стрела»), береговой обороны «Сопка» (С-2) и фронтовой крылатой ракеты ФКР-1 (КС-7) для поражения наземных целей. В этих системах сохранялись исходные планер и силовая установку КС-1.

«Комета» для своего времени стала уникальным в своем комплексом вооружения как по оперативности и успеху создания, так и по роли в построении советского «ракетного щита», неся службу на земле, в небесах и на море.

Ту- 16КС в составе ВВС Индонезии

Длина, м 8,29

Размах крыла, м 4,722

Диаметр фюзеляжа, м 1,2

Высота в линии полета, м 2,457

Стартовая масса, кг 2750

Масса конструкции, кг 2490

Масса БЧ, кг 1015

Запас топлива и масса, кг 260

Дальность пуска, км до 100

Макс. Скорость, км/ч 1150

Ракетные комплексы К-16 и К-11

Практически одновременно с освоением морской авиацией первой системы ракетного вооружения «Комета», сопровождавшимся выявлением ее достоинств и недостатков, военные стали выражать интерес к более совершенным комплексам, которые бы обладали повышенной скоростью, дальностью и высотностью при автономности наведения. Решением являлось создание ракеты с активной системой наведения на базе радиолокационной ГСН, что позволяло освободить носитель от задач сопровождения, целеуказания и т.п. после пуска. Расширение режимов пуска и полета ракеты обеспечивало использование жидкостного ракетного двигателя, при компактной конструкции обеспечивавшего высокую тягу. Опыт использования ЖРД на ракетах других типов привел к мнению, что по энергетическим возможностям такой двигатель существенно превосходит ракетные двигатели других систем, обеспечивая надежной запуск и регулировку на всех полетных высотах и скоростях. Разумеется, имелись и определенные недостатки ЖРД, основным из которых являлась сложность заправки и хранения ракеты с жидкими компонентами – достаточно капризными горючим и окислителем, в роли которого выступали кислоты и оксиды с высоким содержанием кислорода, но в то время эксплуатационные вопросы считались второстепенными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: