Авиация и космонавтика 2005 04

- Название:Авиация и космонавтика 2005 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2005 04 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2005 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Советская авиация во время советско-финской войны 1939-40 гг.

За все время советско-финской войны СССР потерял 627 самолетов различных типов. Из них 37.6% было сбито в бою или совершили посадку на территории противника, 13.7% пропали без вести, 28.87% потеряно в результате аварий и катастроф и 19.78% получили повреждения, которые не позволили вернуть самолеты в строй. В то же время финская сторона потеряла сбитыми в бою 76 и поврежденными 51 самолет (K.Keskinen, K.Stenman Op.cit. p. 145.), хотя no официальным советским данным финны потеряли 362 самолета.

Прошедшая война показала серьезное отставание Советских ВВС как в технике так и в организации боевых действий и управлении войсками. Как ни печально, но урок из произошедшего извлекла не советская сторона, а финская.

Следует отметить проходящую во второй половине 30-х годов жесточайшую междоусобную борьбу партийно-правительственных чиновников, результатом которой было обвальное дробление основных управляющих структур СССР и наркомата оборонной промышленности (НКОП) на десятки мелких узкоспециализированных наркоматов («Эволюция системы управления советской оборонной промышленности в 1921-1941 годах и смена приоритетов «оборонки»», к.и.н. М. Мухин. Сокращенный вариант статьи опубликован в журнале «Отечественная история» №3, 2000 г).

Ухудшение внешнеполитической обстановки в Европе привело к некоторому пониманию у Советского руководства неизбежности войны с Фашисткой Германией. Очевидные ошибки и промахи «руководства» стали исправлять нагнетанием идеологического психоза с помощью патриотических лозунгов. Началось лихорадочное инвестирование предприятий оборонной промышленности, накопление материальных ресурсов в РККА и разворачивание новых воинских образований.

Посещение авиационных заводов Германии, закупки образцов техники и их детальное изучение выявили серьезное отставание отечественной техники, как по техническим показателям, так и по технологии. Тем более, что по заключению НИИ ВВС РККА германская авиационная техника обладала потенциалом для наращивания своих основных характеристик без существенного изменения конструкции. Было высказано предположение, что в боевых действиях с СССР Германия будет использовать не продемонстрированную технику, а ее модернизированные варианты с еще более высокими летно-техническими характеристиками.

К концу 1940 г. емкость советских аэроклубов достигла цифры в 100 тыс. летчиков с самостоятельным налетом до 20 часов в год на каждого обучаемого. Резкое увеличение численности и темпов подготовки летного состава в сочетании с уменьшением норм налета привело к беспрецедентному росту авиационных происшествий: до 2-3 катастроф и аварий в день( 3*) . Однако в отношении развития стратегии и тактики применения ВВС, совершенствования вопросов взаимодействия с другими видами войск ничего существенного сделано не было. Для повышения уровня технической оснащенности частей ВВС РККА и учета в отечественных конструкциях зарубежного (немецкого) опыта самолетостроения времени уже не осталось.

Уже после войны, долгое время на разных уровнях и разными людьми делались попытки сгладить явные причины катастрофы 1941 года. Например, в мемуарах Г.К. Жукова, а затем и в других источниках, утверждается, что с 01.01.39 г. по 22.06.41 г.

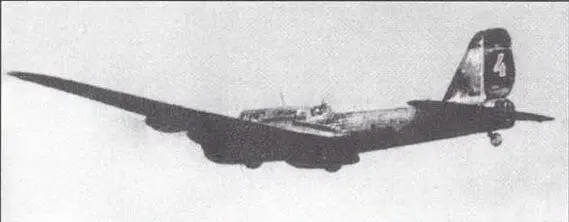

Пе-8 в полете

РККА получила от промышленности 17745 боевых ЛА, из них 3719 самолетов новых типов: Як-1, МиГ-3, ЛАГГ-3, Ил-2, Пе-2 и др. На самом же деле все было намного хуже:

Самолет Ил-2 был принят к массовому производству по решению Комитета обороны при СК СССР в начале января 1941 г. Первый серийный Ил-2 на заводе №18 (г. Воронеж) был принят военным представителем только 21 марта 1941 г. К началу войны государственные испытания этого самолета в НИИ ВВС завершены не были (В. И. Алексеенко. Советские ВВС накануне и в годы Великой Отечественной войны). На 22 июня в строевых частях этого самолета не было: 2 находились на испытаниях, 8 – на переучивании летного состава)!

Первый серийный ЛАГГ-3 был принят военным представителем на заводе №21 (г. Горький) 24 февраля 1941 г. Государственные испытания ЛАГГ-3 первой серии были закончены за несколько дней до войны, но при этом было выявлено большое количество дефектов. В строю находилось 29 единиц.

Всего в строевых частях советских ВВС к началу войны было 706 самолетов нового типа, на которые было переучено 1354 летчика. Из них истребителей МиГ-3 – 407 (переучено 686 летчиков), Як-1 – 142 (переучено 156 летчиков), ЛАГГ-3 – 29 (переучено 90 летчиков), Пе-2 – 128 (переучено 362 летчика), Ил-2 – 0 (переучено 60 летчиков). В том числе в Западных приграничных округах было 304 истребителя и 73 Пе-2, т.е. всего 377 самолетов нового типа. Это составляло менее 6% от общей численности самолетного парка этих пяти округов (В. И. Алексеенко. Советские ВВС накануне и в годы Великой Отечественной войны). Не лучше дело обстояло и с боевой подготовкой. Слабое техническое обеспечение боевых действий советской авиации (отсутствие радиосвязи, нехватка топографических карт и т.п.) в первые же месяцы войны привело к неоправданно высоким потерям и низкой результативности применения боевых самолетов. Случаи, когда только ведущий группы знал боевую задачу на вылет и имел топографическую карту, были скорее правилом, чем исключением. В этом случае гибель ведущего или повреждение его самолета прекращали выполнение группой боевого задания и приводили к деморализации остальных пилотов, делая их легкой добычей для вражеских истребителей. Нередки были случаи комплектования звеньев истребителей случайным образом и т.п. В приказах и донесениях того времени сплошь и рядом бросаются в глаза фразы: «Наши летчики не знакомы с силуэтами отечественных самолетов. Случаи огневого воздействия по своим самолетам нередки» и т.д.

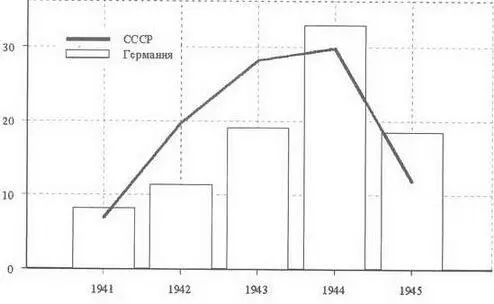

Признавая мужество и доблесть советских летчиков того времени, преклоняясь перед их подвигом и самопожертвованием, нельзя не признать тот факт, что СССР удалось возродить свои ВВС после катастрофы 1941 года исключительно за счет громадных людских ресурсов( 4*), передислокации почти всей авиационной промышленности в районы недосягаемые для немецкой авиации и тем, что в первые месяцы войны ВВС потеряли в основном технику, а не летный и технический составы. Именно они и стали основой возрождаемых ВВС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: