Авиация и космонавтика 2009 06

- Название:Авиация и космонавтика 2009 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2009 06 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2009 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

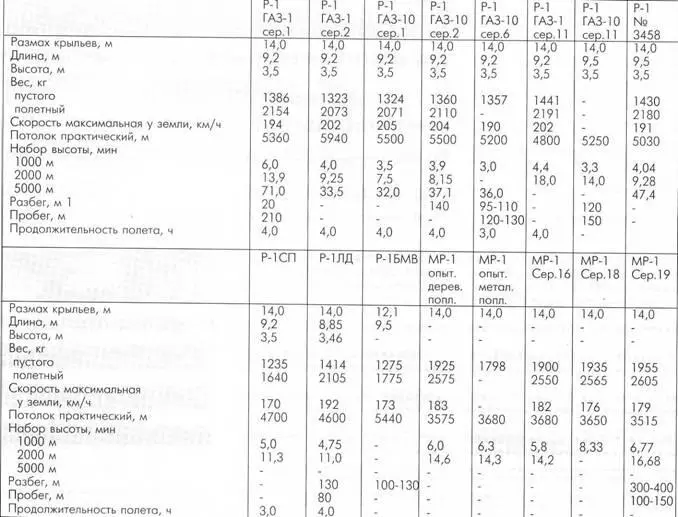

Первый полет Р-1 с турбонаддувом состоялся 23 июля 1935 г. Пилотировал машину летчик Каверин, а в кабине летнаба сидел Павлючук. После посадки пилот выключил зажигание, но двигатель не остановился. Попробовали включить зажигание вновь – начался пожар в нагнетателе; но когда Каверин прибавил обороты, огонь потух.

В дальнейших полетах таких неприятностей уже не встретили. Выя-

вили только чрезмерный выброс масла из пошипников турбокомпрессора. Всего до 21 октября летчики Каверин, Уроничев и Долгов совершили 17 полетов с различными летнабами. Опыт знакомства с американским устройством позже использовали при разработке первых отечественных турбонагнетателей.

Авария на посадке самолета, на котором испытывали выливные приборы К-3, летчик Н. Васильев, аэродром Ухтомская, 7 января 1930 г. Из соображений секретности перед фотосъемкой приборы сняли

Учебный Р-1 одной из летных школ ГВФ

В конце 20-х годов некоторое количество Р-1 передали в гражданскую авиацию. С них сняли все вооружение и военное оборудование и использовали как учебные и почтовые под обозначением П-1. На этих самолетах впервые была организована перевозка матриц газеты «Правда» в другие города. По приказу начальника ВВС от 15 мая 1931 г. гражданской авиации должны были передать 55 Р-1 с моторами BMW IV, но не все из них уже могли летать. Реально, по-видимому, если и отдали, то не более десятка машин. Последние упоминания о гражданских Р-1 относятся к 1932 г.

К 90-летию морской авиации России

Анатолий АРТЕМЬЕВ

Крылья над морем

(Продолжение. Начало в №7-12/2006, 1-4,7-12/2007, 1-8/2008, 5/2009 г.)

Зигзаги становления корабельных истребителей

С корабельными истребителями военные моряки исторически связывали большие надежды. О них мечтали практически с самых первых шагов авиации в России. В современных условиях, как полагали, они могли знаменовать переход сил ВМФ в совершенно новое качество, поднять престиж морской авиации, пошатнувшийся в связи с не оправдавшим себя увлечением СВВП Як-38, а также старением авиационной техники. Поступление палубных истребителей позволяло строить далеко идущие планы относительно обеспечения ПВО корабельных соединений (с точки зрения флотских специалистов), дальность плавания которых в расчётах всегда ограничивали радиусом действия истребителей берегового базирования. Чтобы эти и множество других проблем превратить в реальность, следовало многое сделать, а что именно, в точности никто не знал, как и то, сколько лет и средств на это потребуется. Одно было известно: долго и дорого. Тем не менее все сходились в одном – плавучий аэродром флоту необходим.

Корабль тем временем готовился, и уже отрабатывался авиационный комплекс, во всяком случае, та его часть, которая обеспечивала возможность лётной эксплуатации самолётов. К 1989 г. завершился первый этап лётно-конструкторских испытаний, и ТАВКР возвратился на судостроительный завод в Николаев для устранения выявленных недоработок и упущений. Летом 1990 г., сменив в очередной раз вывеску и получив пышное, как у испанского гранда, название "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", он вновь вышел на заводские ходовые испытания. К лётной части испытаний привлекли три Су-27К, два МиГ-29К, Су-25УТГ, вертолёты Ка-27 и Ка-29.

Ускорению испытаний существенно способствовал самолёт Су-25УТГ, проявивший себя с самой лучшей стороны и, безусловно, после доработки, более пригодный, чем Су-27К для первоначального обучения летчиков. К 1990 г. на авиационном заводе в Улан-Уде были построены десять Су-25УТГ. Впоследствии пять из них, оставленные в Саках, отошли Украине, хотя она абсолютно в них не нуждалась. Один из этих самолетов потерпел аварию, а четыре вернулись к тому, кому предназначались – морской авиации ВМФ России.

Испытания на комплексе "НИТКА" продолжались в соответствии с программой на самолётах Су-27К и МиГ-29К. Одновременно с этим группа морских лётчиков ЦБПКА под руководством лётчиков-испытателей приступила к освоению трамплинного взлёта и отработке глиссады снижения с имитацией посадки на аэрофинишер. Для этого использовался единственный Су-25УТГ с бортовым номером "08".

В мае 1991 г. сформировали группу из четырёх наиболее подготовленных морских лётчиков для тренировки по корабельной программе. Её возглавил Т.А. Апакидзе, который к тому времени считался наиболее подготовленным пилотом. Группа приступила к переучиванию, а 29 сентября 1991 г. самолёт Су-27К, пилотируемый начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 1063-го ЦБПКА подполковником Т. Апакидзе, выполнил первую самостоятельную посадку на палубу ТАВКР.

На следующий день посадку произвёл начальник лётно-методическо- го отдела центра полковник А. Яковлев. Лётчики вынуждены были производить посадки на боевых самолётах, без традиционных вывозных и контрольных полётов, рискуя своими жизнями и здоровьем, ускоряя течение времени.

Тем временем начался и набирал силу процесс развала СССР, но и в этих условиях на комплексе "НИТКА" до половины декабря 1991 г. продолжались полёты на МиГ-29К. А после этого всё покатилось… Крым стал "ближним зарубежьем", а фактически, по дурости нашего руководства, безвозвратным прошлым и, по- видимому, со временем ему суждено будет стать вечным яблоком раздора между Россией и Украиной.

Несмотря на интенсивные полёты, завершить программу испытаний на корабле не удалось, отдельные её пункты оказались скомканными, так как проводились в условиях острого дефицита времени и в нестабильной обстановке. Во многом это объяснялось тем, что и корабль, и самолёты были опытными. Иногда на корабле выявлялись недостатки с электроснабжением. Был случай, когда при заходе самолёта на посадку корабль вошёл в циркуляцию из-за обесточивания системы управления.

Довольно много недоработок оказалось связано с удерживающими устройствами на стартовой позиции. После подруливания самолёта задерживающие устройства поднимаются, и самолёт упирается в них колёсами, не используя собственную тормозную систему даже при работе двигателей на форсаже. Система же управления удерживающими устройствами оказалась не совсем продумана. Был случай, когда один из задержников не сработал, самолёт с двигателями, выведенными на форсаж, резко развернуло, и он чуть не свалился за борт. Лётчик своевременно убрал РУД и применил торможение. После этого задержники доработали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: