Авиация и космонавтика 2003 05-06

- Название:Авиация и космонавтика 2003 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2003 05-06 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2003 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

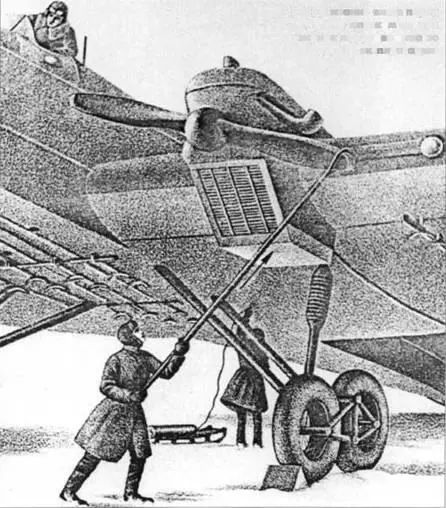

Прокручивание винта перед запуском мотора ( рисунок из руководства по эксплуатации)

Особые нарекания вызывала мотоустановка: разрушались водорадиаторы, текли и обрывались различные трубопроводы, ломались коленчатые валы двигателей. В строевых частях столкнулись и с другими неприятностями, например, трещинами в горизонтальных трубах тележек шасси. Свой вклад в эту картину внесли примитивные условия обслуживания на полевых аэродромах. Так, для того, чтобы собрать ТБ-3, в частях попросту копали огромную яму с профилированными откосами, укладывали туда секции и соединяли их болтами. Это было куда легче, чем изготовление сложной многоярусной системы козел, предписанной регламентом.

К наземному обслуживанию ТБ-3 подошли серьезно. Для него разрабатывался целый набор специализированных автомашин и прицепов, в том числе проектировалась передвижная мастерская на шасси грузовика. По первому изданному регламенту в комплект средств обслуживания ТБ-3 входили пять колесных и гусеничных машин, в т.ч. трактор «Коммунар» для буксировки бомбардировщика по аэродрому. На практике техники не хватало. При отсутствии трактора обходились 40-50 красноармейцами, толкавшими машину под руководством старшего техника, следившего, чтобы самолет не разворачивали слишком круто – можно было свернуть крепления тележек. Если трактор имелся, то потребность в «живой силе» сокращалась до 10-12 человек. Они заносили хвост самолета.

На земле ТБ-3 обслуживали пять механиков, которым хватало работы. Заправка только одного бензобака (с применением пневматики) занимала три с половиной часа, о баков стояло четыре – самолет потреблял до 360 л топлива в час. В систему охлаждения каждого мотора надо было влить 10-12 ведер воды (зимой – горячей). Моторы по инструкции полагалось заводить сжатым воздухом от аэродромного баллона. А если его под рукой не имелось, обходились резиновой петлей на длинной палке, которую дергали человек пять. Иногда к такому приспособлению припрягали лошадь. Храповики для автостартеров на втулках винтов ввели значительно позже.

На 1933 г. ВВС первоначально заказали 350 ТБ-3, затем под давлением представителей промышленности ограничились 300 машинами. По планам за год предстояло сформировать 22 эскадрильи, для чего требовалось 264 бомбардировщика. На практике в 1933 г. заводы выпустили 307 ТБ-3. Это позволило насытить бомбардировщиками ВВС, фактически впервые в мире создав крупные соединения стратегической авиации – бомбардировочные авиакорпуса (бак). Всего сформировали пять таких корпусов по две бригады в каждом. Поначалу они имели на вооружении и ТБ-3, и ТБ-1, но постепенно четырехмоторные машины вытесняли ТБ-1 на роль учебных и транспортных.

Части и соединения тяжелых бомбардировщиков часто носили цветистые наименования, характерные для того времени. Например, «9-я бригада имени 10-го Всесоюзного съезда Ленинского комсомола». Пять входивших в нее эскадрилий носили имена Ворошилова, Кагановича, Кирова, Постышева и Косарева.

В октябре 1933 г. на Дальнем Востоке уже сосредоточили ударный «кулак» из трех бригад – 26-й, 28-й и 29-й, имевших в общей сложности 134 ТБ-3. Этому способствовала переброска из европейской части страны целиком 1 1-й тбаб из Воронежа ( на новом месте, в Нерчинске, она стала 29-й). В Воронеже вместо нее в 1934 г. сформировали новую бригаду с прежним номером.

Эти силы являлись серьезным сдерживающим фактором для агрессивных устремлений Японии, чьи военные очень уважительно относились к «длинной руке» РККА. Так, оценивая потенциальные потери от удара советских тяжелых бомбардировщиков по району Токио, майор Катаока пришел к выводу, что ущерб превзойдет тот, что нанесло знаменитое землетрясение 1923 г. Противопоставить ТБ-3 японцам тогда было нечего. В августе 1933 г. известный японский военный специалист Хирота даже предложил план нанесения упреждающего удара по аэродромам Приморья силами палубной авиации, не считаясь ни с потерями самолетов, ни с возможной гибелью авианосцев.

И действительно, в штабах авиабригад ВВС ОКДВА лежали запечатанные пакеты с указанием целей в Японии, Манчжурии и Корее. Экипажи ТБ-3 учились летать ночью и в облаках, ориентироваться над тайгой и над морем. В частности, штурманам пришлось осваивать морские карты, строившиеся в другой проекции – Меркатора. В марте 1934 г. 1 6 ТБ-3 совершили тренировочный полет Воздвиженка – мыс Поворотный – Совгавань – Хабаровск – Воздвиженка. Другая группа бомбардировщиков прошла по маршруту Нерчинск – Душ-качан – Баргузин – Нерчинск протяженностью 1300 км, из них 300 км она летела в облаках. За довольно короткий срок ТБ-3 на Дальнем Востоке налетали 50000 км.

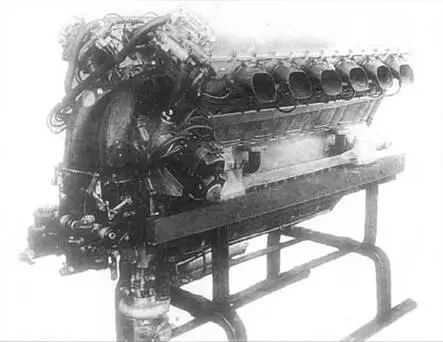

Мотор М-34

Всего за год смогли сформировать 17 тяжелобомбардировочных эскадрилий. При этом доля бомбардировочной авиации в ВВС РККА поднялась с 26% до 35%. Хотели же получить гораздо больше – из-за недовыполнения планов в 1933 г. отказались от создания шести тяжелобомбардировочных бригад. По первоначальным наметкам уже к концу того года хотели иметь 864 тяжелых бомбардировщика в сухопутной авиации и 576 в морской. Правда, это относилось к тяжелым бомбардировщикам вообще. Но ТБ-1 в этом раскладе уже не учитывались. Предполагалось, что «линкоры 2-го класса» ТБ-3 будут в 1934-35 годах дополнены еще большими «линкорами 1-го класса» ТБ-4 и ТБ-6 (соответственно шестимоторными и двенадцатимоторными). Четырехмоторные машины будут при этом составлять половину парка тяжелобомбардировочной авиации, ТБ-4 – 40%, а ТБ-6 – оставшиеся. 10%. Но шестимоторный гигант остался только опытным образцом, а ТБ-6 так и не построили.

ТБ-3 надолго остался «становым хребтом» отечественной тяжелобомбардировочной авиации. В 1934 г. ее парк начал пополняться усовершенствованными самолетами с отечественными моторами М-34.

С МОТОРАМИ МИКУЛИНА

Еще при утверждении «эталона 1932 г.» на сериях 1933 г. предлагалось внедрить новые отечественные двигатели М-34. Этот мотор с 1928 г. разрабатывался сначала в НАМИ, затем в ИАМ (позже ЦИАМ) под руководством А.А.Микулина. По заданию он предназначался на смену М-17 и сохранял его общие габариты и посадочные места, поэтому замена двигателей не должна была стать сложной проблемой. А вот конструкция самого М-34 являлась принципиально иной: он был блочным и имел совершенно новую, прогрессивную, силовую схему со свободными гильзами и блоками, стянутыми сквозными шпильками. Вдобавок, на нем применили центральное сочленение шатунов, обеспечивавшее хорошую кинематику и высокую плавность хода. В перспективе двигатель хотели оснастить редуктором и нагнетателем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: