Техника и вооружение 2009 09

- Название:Техника и вооружение 2009 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 09 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

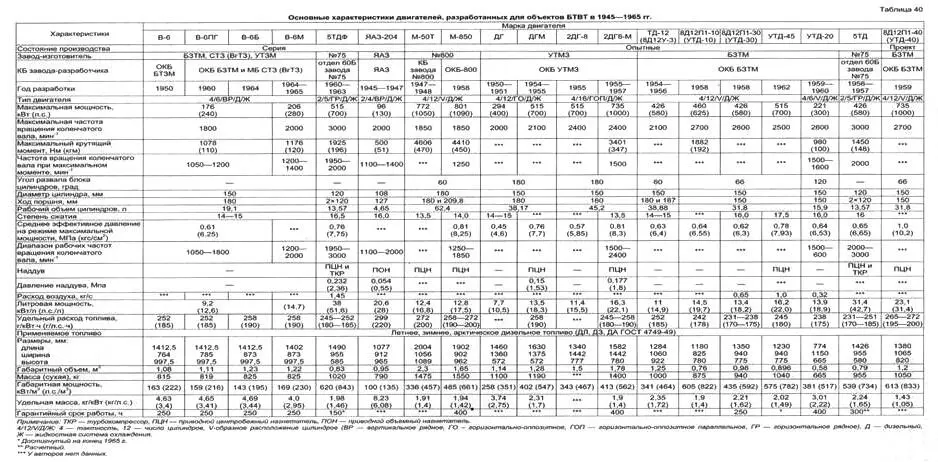

С одной стороны к торцу блок-картера двигателя крепилась плита с турбиной и водяным насосом, с другой – плита главной передачи и крышка с приводами к центробежному нагнетателю с поворотными лопатками направляющего аппарата, регулятору, датчику тахометра, компрессору высокого давления и воздухораспределителю.

В январе-марте 1958 г. соответствующими приказами Министерством обороны и ГКОТ для завода №75 была утверждена НИР на создание унифицированных танковых двигателей на базе двухтактного двигателя 5ТД. Целью этой НИР являлось упрощение производства, снабжения запасными частями, организации ремонта, обучения личного состава и эксплуатации танковых двигателей в армии за счет создания на базе дизеля 5ТД двигателей для танков других типов: легкого – мощностью не менее 221 кВт (300 л.с.) и тяжелого – мощностью не менее 735 л.с. (1000л.с.). Гарантийный срок службы в танке для данных двигателей устанавливался, соответственно, 300 и 400 ч.

Летом 1959 г. дизель 5ТД прошел межведомственные испытания в опытном танке «Объект 430».

В том же году главным конструктором А.А. Морозовым было принято решение форсировать двигатель 5ТД до мощности 515 кВт (700 л.с.) для установки в опытный танк «Объект 432», принятый впоследствии на вооружение под маркой Т-64. Форсированный вариант дизеля получил наименование 5ТДФ. Его мощность увеличили за счет повышения производительности топливной аппаратуры и изменения передаточного числа в приводе нагнетателя.

Несмотря на то что по своим характеристикам и конструктивным решениям дизель 5ТДФ превосходил однотипный двигатель L-60 британского основного танка «Чифтен», он не был пригоден для создания семейства двигателей, так как оказался слишком дорогим и сложным в производстве. Кроме того, двигатель в первое время имел низкую надежность работы. Конструкция дизеля 5ТДФ требовала технологического уровня авиационного моторостроения. Таким уровнем завод им. Малышева в то время не располагал, поэтому двигатель прошел трудный путь доводки и освоения в производстве и эксплуатации.

К доводке двигателя были подключены отраслевые институты: НИИД, ВНИИ-100, филиал ВНИИ-100, Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ), ЦИАМ, Центральный научно-исследовательский институт металлов (ЦНИИМ), Научно- исследовательский институт авиационной технологии (НИАТ), Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт (ЦНИТИ), Всесоюзный научно-исследовательский институт подшипниковой промышленности (ВНИИПП); академические институты: Институт электросварки имени Патона(ИЭС), институт проблем материаловедения (ИПМ), институт проблем машиностроения (ИПМаш), инсттут химии присадок (ИХП, Баку); учебные институты: Харьковский авиационный институт (ХАИ), Харьковский политехнический институт (ХПИ), Ворошиловградский машиностроительный институт (ВМИ).

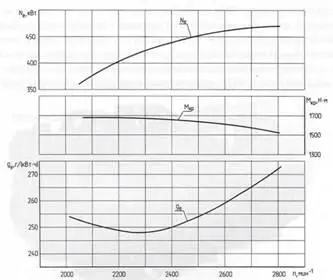

Внешние характеристики дизеля 5ТДФ.

Коленчатые валы дизеля 5ТДФ.

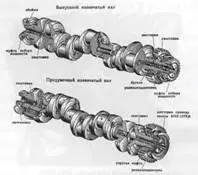

Гильза цилиндра дизеля 5ТДФ.

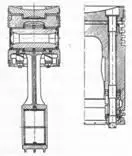

Разрез поршня дизеля 5ТДФ.

По уточненным чертежам первых опытных образцов двигателя уже в 1960 г. приступили к разработке проектной технологии изготовления 5ТДФ, а с 1961 г. – к изготовлению рабочей технологической документации. С1961 г. работы конструкторского бюро по доводке и совершенствованию конструкции дизеля 5ТДФ возглавил Л.Л. Голинец.

До 1965 г. дизели 5ТДФ выпускались отдельными сериями (партиями). Каждая последующая серия включала ряд разработанных и проверенных на стендах мероприятий, устранявших дефекты, выявленные в процессе испытаний и в ходе опытной эксплуатации в войсках. Однако фактическая наработка двигателей не превышала 150 ч.

Только к концу 1965 г. в результате внесения большого объема изменений в конструкцию двигателя и технологию его изготовления был достигнут приемлемый гарантийный срок работы двигателя – 300 ч, и то при условии его работы на моторном масле Ярославского завода, содержавшем малое количество серы и дорогостоящие присадки. Началось наращивание выпуска двигателей. В сентябре 1966 г. дизель 5ТДФ прошел межведомственные испытания.

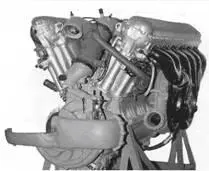

Авиационный дизель АЧ-30Б.

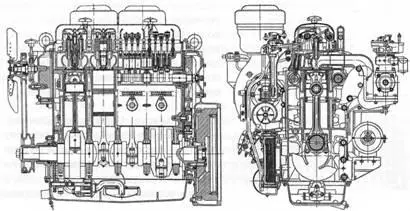

Дизель ЯАЗ-204В и его продольный и поперечный разрезы.

Необходимо отметить, что к созданию мощных танковых дизелей привлекались и авиационные моторостроительные заводы. Так, во второй половине 1940-х гг. в Москве КБ завода N2500 Министерства авиационной промышленности (с 1963 г. – завод «Красный Октябрь»; ныне – АООТ«МПП им. В.В. Чернышева») под руководством главного конструктора А.Д. Чаромского (до 1947 г.) на базе авиационного дизеля АЧ-ЗОБ разработали двигатель ТД-30 мощностью772 кВт (1050 л.с.) с приводным центробежным нагнетателем и двумя турбокомпрессорами, предназначавшийся к установке в опытный тяжелый танк «Объект 260» (ИС-7) обр. 1946 г. Первоначально для монтажа в танк предполагался дизель КЧ-ЗОТ мощностью 882 кВт (1200 л.с.), также представлявший собой вариант двигателя АЧ-30, но который не был реализован в металле. Параллельно с изготовлением опытных образцов дизеля ТД-30 на заводе совместным техническим решением были проведены испытания дизеля АЧ-30Б для получения характеристики его работы с задросселированным впуском и выпуском по специальной программе, утвержденной Министерством транспортного машиностроения. В результате были выработаны требования для внешней характеристики, которые легли в основу проектирования системы охлаждения дизеля и эжектирования отработавшими газами охлаждающего воздуха.

Двигатели ТД-30 прошли испытания в танке «Объект 260» в сентябре и декабре 1946 г., а затем в январе-апреле 1947 г. В процессе проведения испытаний были выявлены недостатки двигателей как конструктивного (отсутствие все- режимного регулятора, явление кавитации в водяной помпе и др.), так и производственного характера (ослабления стопора пальца прицепного шатуна и выход коленчатого вала из строя и др.). Основными недостатками двигателя являлись низкая габаритная мощность и неустойчивая работа турбокомпрессоров, приводившая к прогоранию поршней и проявлению других дефектов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: