Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02

- Название:Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В кратчайшие сроки вся советская авиационная промышленность и смежные с ней отрасли вздыбились под железной рукой А.Н.Туполева и его «куратора» Л.П.Берии, осваивая новые материалы, оборудование и технологии, доселе во многом неизвестные в СССР. Результат такого административно-мозгового-технологического штурма не замедлил сказаться. В мае 1947 г. взлетел первый серийный Ту-4 – аналог В-29, а через полтора года развернулось полномасштабное производство самолета на трех заводах. Всего до конца 1952 г. было выпущено около 1000 Ту-4. Несколько из них оборудовали в вариант Ту-4А – носитель первых советских атомных бомб. Именно с такого в сентябре 1954 года сбросили атомную бомбу в ходе учений под Тоцком.

Программа самолета Ту-4 дала очень много отечественной авиационной промышленности, которая вышла на новый качественный уровень, что наряду с освоением в серии первых ТРД английского производства позволило во второй половине 40-х и в начале 50-х годов создать оригинальные реактивные самолеты и двигатели, по некоторым параметрам превосходившие уровень западных разработок. Однако освоение в серии Ту-4 и принятие его на вооружение Дальней Авиацией позволило решить лишь в какой-то степени часть стратегических задач на театрах военных действий, непосредственно прилегавших к границам СССР. Континентальная дальность машины могла обеспечить поражение целей, в том числе и атомными бомбами, лишь в пределах Европейского материка, Северной Африки, стран Ближнего и Среднего Востока, а также Японских островов. Основной же вероятный противник по «Холодной войне» – США, находился за океаном, и для того, чтобы нормально срабатывала психология возможного ответного удара, требовался носитель с дальностью не менее 13000-14000 км. Дальность у Ту-4 была более чем в два раза меньше.

К тому же ядерные авиационные носители США находились в значительно лучшем положении. Они могли использовать разветвленную сеть авиационных баз, охватывавших СССР по периметру его границ. Для поражения целей в этом случае годились не только самолеты-носители с межконтинентальной дальностью, но и с дальностью полета 5000-6000 км, то есть состоявшие на вооружении в больших количествах В-29. Кроме того в арсенал американской стратегической авиации в тот период начали поступать В-50, имевшие значительно большую дальность, чем В-29. Шло освоение в серии реактивных средних стратегических бомбардировщиков В-47 и межконтинентальных стратегических В-36, дальность и грузоподъемность которых позволяла накрыть СССР ядерным ковром и решить исход вооруженного конфликта за несколько суток.

А. Н. Туполев (в центре) со своими заместителями Д. С. Марковым, А. М. Черемухиным, А. А. Архангельским и С. М. Егером.

Таким образом, создание межконтинентального стратегического авиационного носителя ядерного оружия становилось для советского военно- политического руководства задачей номер один. После закрытия в 1946 г. ОКБ В.М. Мясищева, ОКБ А.Н. Туполева стало монополистом в деле создания стратегических самолетов для советской Дальней Авиации. Творчество развивалось в двух направлениях: разработка схемы совершенно нового многомоторного носителя, способного совершать боевые вылеты на расстояния до 15000- 20000 км; и второе -изыскание возможностей создания тяжелого сверхдальнего самолета на базе существующего Ту-4. Просматривались варианты 4-х – 6 моторных машин с различными типами силовых установок: поршневых, турбореактивных, турбовинтовых и их комбинаций.

Первое направление привело к созданию межконтинентального стратегического бомбардировщика Ту-85 (самолет «85»), открывшего дорогу Ту-95; второе направление занималось созданием Ту-80 (самолет «80») и дальнейшего развития не получило.

Ту-80 стал развитием Ту-4 в сторону увеличения взлетной массы, увеличения дальности полета. Последнее достигалось не только дополнительным количеством топлива, но и значительным улучшением аэродинамики исходного самолета. Ту-80 как бы повторял у нас эволюционный путь развития американского В-29 в В-50. Но если В-50 в США был запущен в серию, то Ту-80 остался в опытном экземпляре, хотя его расчетная дальность достигла 8200 км, что было на 30-35% больше дальности Ту-4.

Для 1949 г., когда начались полеты Ту-80, эти данные уже не устраивали ни ВВС, ни разработчиков. Испытания и доводка были прекращены, и силы ОКБ А.Н.Туполева сосредоточили на более перспективном Ту-85.

Ту-85 был уже совершенно новым самолетом, так как ни силовая установка, ни аэродинамические характеристики Ту-4 даже в модернизированном виде не давали возможности получить межконтинентальные дальности полета, необходимые для стратегических операций против США.

На снимках сверху вниз – дальний бомбардировщик Ту-4; опытный бомбардировщик Ту-80; Ту-85 – лебединая песня поршневого самолетостроения

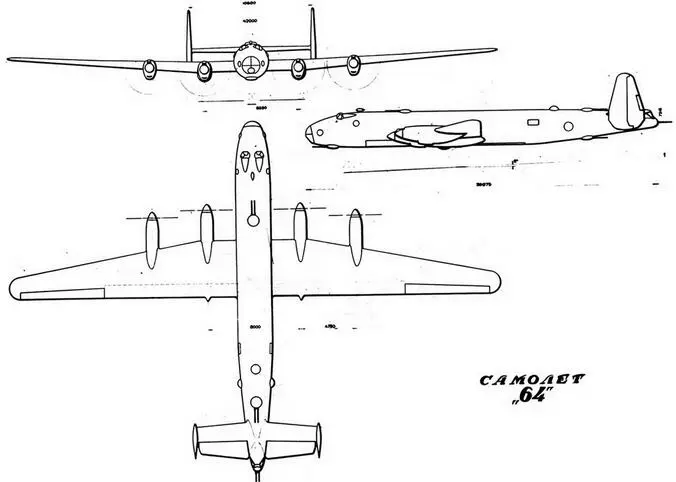

Подлинная компоновочная схема самолета «95-1». (Публикуется впервые).

Основным элементом новизны Ту-85 стали новые компоновка крыла и силовая установка. Работа по компоновке крыла была проведена совместно с ЦАГИ. В крыле применили ламинизированные профили, само крыло имело удлинение, равное 11,75. В результате этого было получено для крыла аэродинамическое качество К тах =28,6 (для Ту-4 К =26,5), а для всего самолета К т =19,5 (на Ту-4 К тах =17): при этом обеспечивалось сохранение этих значений до скоростей полета, соответствующих числу М=0,6. Крыло самолета Ту-85 являлось по своим аэродинамическим характеристикам лучшим среди прямых. Большие исследования были проведены ОКБ А.Н.Туполева совместно с ЦАГИ и ЦИАМ по выбору оптимальной компоновки силовой установки. Испробовали немалое количество схем. В результате выбрали представляющую собой комбинацию поршневого двигателя, турбины постоянного давления с реактивным соплом и импульсных турбин, в которых использовалась кинетическая энергия выхлопных газов. Эта схема позволила получить удельные расходы топлива С= 155-170 г/л.с.час, в то время как объемные схемы силовых установок того времени – С=240-270 г/л.с.час.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: