Техника и вооружение 1999 04

- Название:Техника и вооружение 1999 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 04 краткое содержание

Техника и вооружение 1999 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В октябре 1958 г., фактически одновременно с ЗИЛ-157, началось массовое производство БТР 152В1. До конца 1959-го, – последнего года производства БТР на ЗИЛе, их было сделано 611. Из них в систему КГБ (в основном, в погранвойска, где они были очень удобны) передали 556 машин, в МВД – три машины (до этого туда переводили из армии обычные БТР 152).

Вариант с крышей – «152К1» – пошел в производство несколько позже, в 1959 году. На ЗИЛе их собрали только 245, из них передали в систему КГБ и МВД по 30 единиц.

Машин управления (командных пунктов и связи)«152С1» в том же году выпустили 65. Вариант «152В2» (1960 год) – с однодисковым сцеплением и КІІ1І ЗИЛ-130 существовал только в опытных образцах. Развития он не получил.

На этом производство бронетранспортеров на ЗИЛе завершилось Всего там в 1950-1959 гг. было выпущено 9901 серийных машин. Но и после решения о передаче производства в Брянск на БАЗ, опытные работы на ЗИЛе по БТР, пик которых пришелся на середину 50-х годов, не прекращались, хотя и сократились.

Добившись вполне приемлемой надежности, хорошей подвижности и по-настоящему высокой проходимости, по требованию военных начали решать очень актуальную тогда проблему окопоходимости и преодоления широких траншей. По предложению заказчика в 1956 году попробовали на двух экспериментальных БТР- 152В установить соответственно два и четыре подъемных поддерживающих неприводных катка, вероятно, в какой-то степени навеянных идеей применения передних (буферных) опорных барабанов на некоторых американских БТР, на этот раз – в середине машины в пределах базы. Результат был в целом отрицательным. Проходимость не улучшилась, а в отдельных случаях даже упала – уменьшилась сцепная масса, приходящаяся на ведущие колеса, катки оказывали дополнительное сопротивление, в то время как задняя балансирная подвеска органически препятствовала прохождению рвов. Более красиво решили эту проблему горьковчане, установив на своем двухосном ГАЗ-40П (БРДМ) посредине подъемные авиационные катки с активным приводом, хотя и это не всегда гарантировало пересечение рвов обычной ширины

Требовались другие, радикальные решения. Их подсказал коллегам -«бэ- тээровцам» начальник и главный конструктор СКБ ЗИЛ В.А.Грачев, и до этого консультировавший работы по «152»-му (особенно «152В»), Замысел заключался в том, чтобы поставить мосты равнорасположснными по колесной базе с самостоятельной подвеской каждого, а для облегчения поворота сделать управляемыми вместе с передними и задние колеса. К тому времени, по такой схеме проектировались многие машины СКБ, и это давало отличные результаты при преодолении сложных профильных препятствий, в частности, окопов и рвов шириной до 2,5 м. Более того, в СКБ на базе обычного ЗИЛ-157 тоже построили в 1957 году равнорасположенный трехосный «157-Р», получив на нем очень приличные показатели проходимости и маневренности. Правда, зная, что у машин, созданных по такой схеме, излишняя поворачиваемость, и поэтому недостаточно устойчивое прямолинейное движение 110 шоссе с большой скоростью, решили сначала построить макетный равнорасположенный БТР 3152В с управляемыми колесами первых двух осей. Заодно проверить опорные и сцепные качества новых супершин увеличенного размера (14,00-18") с уширенным ободом и опытной системой внутреннего подвода воздуха.

Для облегчения управления сразу четырьмя колесами установили пневмоусилитель руля ЯАЗ-214. Пришлось переделать и распределительную коробку с введением в нее дополнительной шестеренчатой гитары. Гидроамортизаторы поставили в подвески всех мостов. Внешние размеры БТР- Э152В, построенного по этой схеме в начале 1957 года, также изменились: база возросла с 3880 до 4526 мм, колея в среднем на 142 мм, клиренс под мостами увеличился до 345 мм. Зато длина уменьшилась на 236 мм, полная масса – на 186 кг (десант был сокращен до 14 человек). Рост высоты по корпусу (на 279 мм) в данном случае не имел большого значения, как и увеличение радиуса поворота (до 12-14 м) – все это поддавалось уменьшению в процессе доработки. Главное – резко, на порядок, повысилась опорная проходимость по снегу, болоту и профильная – по местности, пересеченной траншеями, оврагами, окопами полного профиля. Удельное давление на грунт было значительно меньше, чем на серийном БТР-152В.

Сравнительные испытания по преодолению специальных препятствий полигона НИИ 21 в районе г. Бронницы проводились совместно с серийным БТР-152В, опытным ЗИЛ-157 (еще с внешней подкачкой) и четырехосным экспериментальным бесподвесочным ЗИС-134 (макет №2). Пересекались окопы нормального профиля и с ячейкой для бойца, рвы шириной 2,5 м и глубиной 1,5 м. Как и ожидалось, БТР 152В и близкий ему по параметрам проходимости ЗИЛ-157 не смогли преодолеть окоп нормального профиля опустив гуда передние колеса, забуксовали и полностью потеряли подвижность. Экспериментальный БТР- Э152В легко прошел через окоп шириной 1,3 м и уверенно, с первой попытки преодолел 2,5 метровый ров передним и задним ходом. Удивительно, но тоже равнорасположенный ЗИС-134 с почти такой же базой при большем числе колес этот ров не взял.

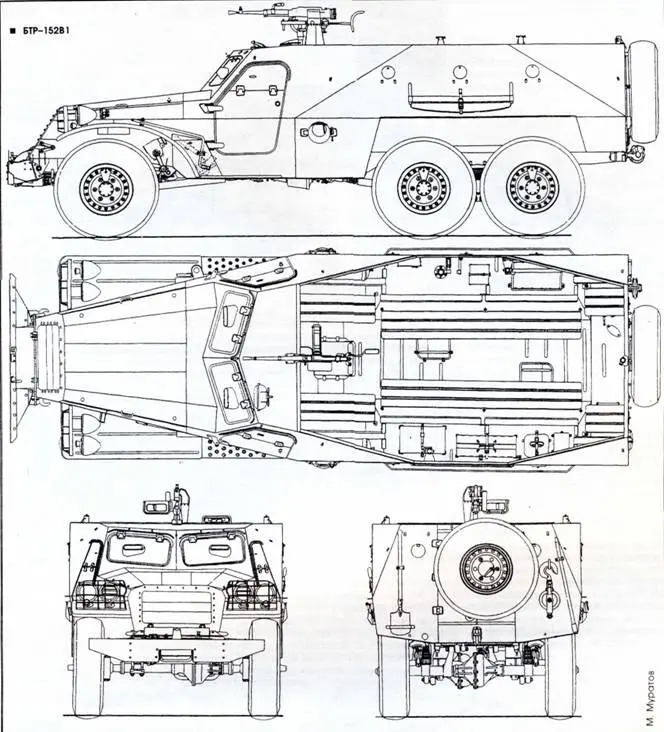

БТР-152В1

БТР-Э152В с равным расположением осей проходит окоп нормального профиля

Выяснилось, что, в крайнем случае, опытный БТР-Э152В может перемещаться по грунту, не пересеченному окопами и траншеями, без одного из поврежденных колес или даже без двух на средней оси, что было бы немыслимо на обычных БТР 152.

Однако радость небывалого успеха омрачалась частыми поломками серийных шарниров равных угловых скоростей «Бендикс Вейсс» среднею ведущего моста, не рассчитанных на многократное превышение нагрузки в момент выхода БТР из рва (передний и задний мосты оторваны от грунта, ведет средний мост). Кардинально решить эту проблему без изготовления принципиально нового усиленного, лучше редукторного, моста не удавалось – поломки продолжались. К тому же БТР, выполненный по данной схеме поворота колес, при движении по шоссе со скоростью свыше 40 км/ч плохо «держал» дорогу (из-за деформаций и люфтов в рулевом приводе) и, несмотря на наличие серворуля, был тяжел в управлении.

Для повышения надежности работы среднего моста и улучшения маневренности вслед за первым вариантом к лету 1957 г ода был построен второй, с управляемыми колесами переднего и заднего мостов путем их вст речного поворота. При этом прочность полуосей неуправляемого среднего моста (уже без «Вейссов») увеличилась на 25%. Последующие испытания второго варианта показали, что поломок полуосей среднего моста уже не наблюдалось, а проходимость его не ухудшилась. Но неизбежно нашлось другое слабое звено трансмиссии стали ломаться зубья серийной главной передачи среднего моста. Таким образом, вопрос его надежности не был до конца решен. Надо было проектировать принципиально иной, более выносливый средний мост, как и для первого варианта. К тому же БТР второго варианта, снабженный ГУ рулевого привода, имел заметное запаздывание поворота задних колес (более длинная цепь звеньев управления), что в сочетании с многочисленными люфтами и упругими деформациями в элементах управления приводило к неустойчивости движения на скоростях более 40 км/ч машина на шоссе «не стояла». Впрочем, подобное явление теоретически прогнозировалось. Зато существенно улучшилась маневренность радиус поворота уменьшился до беспрецедентных 7,25 м. Поэтому в целом предпочтение было отдано второй схеме управления с последующими конструктивными доработками, рассматривая построенные варианты равнорасположенных БТР только как макетные образцы, служащие для накопления опыта. Они же продемонстрировали и гораздо лучшую проходимость в экстремальных условиях глубокой снежной целины в районе г. Конаково.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: