Техника и вооружение 1999 04

- Название:Техника и вооружение 1999 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 04 краткое содержание

Техника и вооружение 1999 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

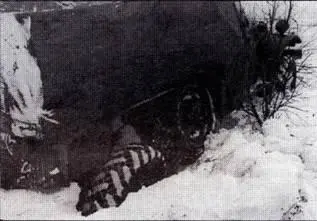

На испытаниях зимой 1957 1958 гг. БТР-Э152В, снижая давление в шинах до 1 кгс/см : , легко прокладывал дорогу в любом направлении и совершенно свободно, не снижая скорости, пересекал занесенные придорожные кюветы и большие ямы, перенося мосты через препятствия. В этих же условиях серийный БТР-152В продвигался с пробуксовкой, в случаях заезда в заснеженный кювет терял подвижность и часто не мог выйти назад своим ходом. Хорошо показали себя экспериментальные особо мягкие четырехслойные шины большого сечения на уширенном (14") ободе. БТР Э152В при давлении в шинах 0,2 кгс/см 2 оставлял в рыхлом снегу след глубиной всего 50 60 мм при ширине его 550 мм (ширина профиля шины в свободном состоянии – 354 мм), в то время как у серийного БТР при давлении в своих более жестких восьмислойных шинах 0,5 кгс/см 2 (ниже не допускалось) ширина следа была 430 мм при намного большем погружении, в ряде случаев препятствующем продвижению по снегу.

Еще лучшие результаты продемонстрировал осенью 1957 года равнорасположенный БТР на новых шинах при движении по болоту. Специально был выбран тяжелый заболоченный участок глубиной 0,75 м. Его поверхность совершенно не держала человека при попытке пройти по следу нога погружалась выше колена. Данный участок смог преодолеть только равнорасположенный БТР Э152В он два раза свободно прошел но болоту, причем по самому трудному его месту. Все участвовавшие для сравнения серийные БТР 152В один за другим теряли способность к самостоятельному движению по мере увеличения глубины болота. Опытный «Э152В» преодолевал и больший подъем по заросшему увлажненному склону – до 34°, в то время как серийный «152В» забуксовал уже на 30 .

Все это даром не давалось намного лучшие сцепные свойства новых шин с регулируемым внутренним давлением и появившаяся у машин способность преодолевать армейские инженерные препятствия вызвали большой дефицит мощности и особенно крутящего момента, которые перегруженный двигатель «123В» восполнить уже не мог. Пришлось на «Э152В» поднять тяговые свойства за счет увеличения общего передаточного числа в трансмиссии, но соответственно потерять в максимальной скорости 52,9 км/ч было явно недостаточно для полноценного БТР. Стало очевидным, что теперь ограничения в проходимости и подвижности по бездорожью новых вариантов БТР определяются уже не ходовой частью, а двигателем, и удельную мощность необходимо увеличить как минимум в 1,5-2 раза. А у заказчика на подходе было новое, очень серьезное требование – БТР обязательно должен преодолевать водные преграды вплавь без предварительной подготовки – с ходу.

Опытный БТР-Э152В с равным расположением осей на выходе из окопа с ячейкой для бойца

Серийный БТР-152В на выходе из препятствия потерял движение

Бронетранспортер БТР-Э152В в момент преодоления ямы. Передний мост прошел, а задний подходит к препятствию. Испытания зимой 1957-1958 гг.

Бронетранспортер БТР-Э152В с равным расположением осей на выходе из ямы. Это препятствие он легко преодолел

БТР-60П (1959 год)

Одним словом,армии требовался принципиально новый основной плавающий и окопоходимый БТР. Из 152- й машины «выжали» и так все, дальнейшая ее модернизация уже была неэффективна и бесперспективна. Поэтому еще в 1957 году в «Бюро внешних заказов» под руководством Н.И.Орлова начали проектировать шести- колесный плавающий БТР ЗИЛ-153 (второй с этим названием) с почти равным расположением осей, на сверхупругих шинах большого ссчения 16,00-20" (как на всех машинах СКБ ЗИЛ) с регулируемым давлением, с передними и задними управляемыми колесами (с помощью двух ГУ руля), с новым V-8 двигателем мощностью 180 л. е., с бесступенчатым гидротрансформатором в сочетании с пятиступенчатой КПП ЯАЗ (схема WSK, с бортовой системой трансмиссии по Н-образной схеме (всего с одним блокируемым межбортовым дифференциалом)), с независимой торсионной подвеской всех колес, с колесными бортовыми редукторами, герметичными тормозами и с водоходными движителями. Последние агрегаты, как и бортовая схема трансмиссии, были заимствованы у вездехода ЗИЛ-135Б.

Главный конструктор СКБ В.А.Грачев и здесь оказывал всю нужную консультацию, начиная с предложения схемы машины, тем более что сам в то время строил аналогичный, правда, бесподвесочный, шестиколесный армейский автомобиль ЗИЛ 132. Впоследствии, в конце 1960 года, ЗИЛ 153 (иногда называемый как БТР-153, что неправильно – он не был принят на вооружение) неплохо проходил испытания, был ясен характер необходимых его доработок, готовился выпуск установочной партии из 10 изделий (бронекорпуса уже прибыли из Выксы), но по ряду причин нстехнического характера машина не была принята. В настоящее время она хранится в танковом музее Кубинки. Продолжая это направление, там же спроектировали ее дальнейшее развитие – объекты «851» и «852», но до реализации эти проекты не довели.

БТР-60ПА (1963 год)

В это время уже неперспективный, но еще нужный армии, хорошо отработанный, вполне надежный и удобный в боевом применении БТР-152В1 по плану специализации автомобильного производства передавался на только что образованный для выпуска «закрытой» техники Брянский автозавод (БАЗ). Передача техдокументации началась с 1959 года, в мае ее завершили, а уже летом на БАЗе построили из пост авленных ЗИЛом агрегатов первые брянские БТРы. С августа 1960 г. началась их устойчивое серийное производство, хотя фактически это была только сборка. Бронекорпуса по-прежнему поставляла Выкса, агрегаты трансмиссии и ходовой части – ЗИЛ, как и силовую установку. Впоследст вии двигатель и КПП стали приходить с Кутаисского автозавода (КАЗ), хотя уже не того качества.

Кроме БТР-152В1, на БАЗе выпускали, кроме единичных БТР 152И, только модификации «152К1» (с крышей), «152С1» (машина управления) и «152ЭI»(экспорт), но в сумме немного – до 70 в месяц. Конструкторские работы по их совершенствованию уже практически не велись, да и особой необходимости в этом не было. Кстати, и делать их фактически было некому – Н.И.Орлов в 1963 году ушел работать главным специалистом в Госкомитет. Оставалось только сопровождение серийного производства, взятое на себя немногочисленными конструкторами БАЗа. Доработки и поставки комплектующих агрегатов отслеживало «Бюро внешних заказов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: