Техника и вооружение 2010 03

- Название:Техника и вооружение 2010 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 03 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Со введением в эксплуатацию патронов с электровоспламенением правила работы с боеприпасами дополнили существенным пунктом: при снаряжении лент, протирке и прочем обращении с патронами, во избежание накопления статического электричества на одежде и инструментах, опасного искрой и разрядом на чувствительный электрокапсюль, время от времени «статику» требуется снимать либо работать, будучи «заземленным» к токопроводящим предметам.

Поскольку шестиствольное орудие в авиационном варианте отличалось меньшей длиной стволов, патрон под него пришлось несколько доработать, для сохранения приемлемых баллистических качеств еще больше увеличив дозировку пороха и перейдя на «свой» снаряд. Помимо обычных осколочно-фугасно-зажигательных снарядов ОФЗ-30, снабженных трассером ОФЗТ-30 и бронебойно-разрывных БР-30, стали применяться специально разработанные для поражения живой силы многоэлементные снаряды МЭ-30, содержащие 28 пуль с вышиб-ным устройством (пули-«элементы» сохраняют убойную силу в 400 м после разлета). С учетом возросшей скорострельности, более мощного патрона и нагрузок в системе подачи потребовалось соответственное усиление патронной ленты: ее звенья были выполнены из двухмиллиметровой стали с применением упрочняющей технологии (у НР-30 достаточной была толщина штамповки звеньев 1,8 мм), однако даже при повышенной прочности ленты за счет более удачного исполнения «крабов» удалось обеспечить ее лучшую гибкость. По характеристикам шарнирности и веерности эта лента превосходит использовавшуюся для питания НР-30 в два с лишним раза, позволяя более компактно укладывать боекомплект и рациональным образом организовать прокладку тракта боепитания, изобилующую изгибами и поворотами.

Ввиду повышения калибра и скорострельности системы понадобилось организовать удаление гильз за пределы оружия. Прежде в артиллерийских системах, в том числе и в ГШ-6-23, они выбрасывались, по сути, самими деталями кинематики, направляющими их наружу с помощью выступов-отсекателей. Поскольку в орудии ГШ-6-30 дело приходилось иметь с настоящим ливнем более массивных гильз, отводя из орудия 30 килограммов металла в секунду, для повышения надежности «разгрузки» внедрили специальный механизм-ускоритель в виде валика с выбрасывающими пальцами, вращающегося чуть быстрее блока стволов, подхватывая и удаляя стреляные гильзы из патронников. По положительному опыту, механизм ускорения выброса гильз использовали и на ГШ-6-23М, где он также приводится в действие валиком отбора мощности от блокастволов.

Поскольку в силу компоновочных особенностей «шестистволки» устанавливались на самолетах на изрядном удалении от строительной плоскости и центра тяжести (а ГШ-6-23 еще и не в плоскости симметрии самолета), возникала необходимость компенсировать влияние их отдачи.

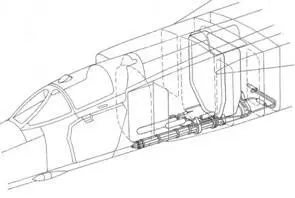

Размещение пушечной установки на самолете МиГ-27.

При ее хоть и кратковременных, но весьма ощутимых усилиях, сопоставимых по величине с тягой двигателя самолета, отдача размещенного в нижней части фюзеляжа орудия создает пикирующий момент, а стрельба из пушечной установки, размещенной сбоку (как на МиГ-31 и Су-24), стремится развернуть машину в сторону. Такое воздействие отдачи мешает пилотированию и уводит очередь, снижая точность стрельбы.

Для многоствольных пушек с их высочайшим темпом стрельбы понадобилось внедрить достаточно эффективные устройства локализаторов. При стрельбе дульные срезы пушек извергали настоящий сноп огня в виде факела догорающих пороховых газов, отвести которые от самолета становилось достаточно объемной задачей: масса пороховых газов оказывалась такой, что грозила не только повреждениями обшивки самолета, но и захлестыванием воздухозаборника, помпажом, а то и пожарной небезопасностью. Особенно напряженным вопрос представлялся на МиГ-27, где стрельба из пушки выглядела со стороны натуральным пожаром, бушевавшим под самолетом.

Для борьбы с вредным влиянием моментов, создаваемых силой отдачи, были отработаны и применялись дульные тормоза и компенсаторы, выбросом части дульных газов в сторону создающие поперечный импульс, парирующий стремление машины к развороту или пикированию. На пушках обычной схемы они выполнялись в виде насадок на стволы, довольно простых в исполнении. Однако в пушках с вращающимся блоком стволов задача усложнялась: прежде всего, с ростом скорострельности возросла сама отдача, да и множество стволов требовало более эффективного устройства, сочетающего качества компенсатора и локализатора, устраняя моменты отдачи и отводя пороховые газы от самолета. При вращающихся стволах конструкцию этого приспособления требовалось выполнять жестко связанной со ствольным блоком, с установкой на его дульной части, но с креплением на самолете через подшипниковый узел, позволяющий компенсатору передавать поперечные импульсы на планер самолета, вращаясь вместе со стволами при работе пушки.

В итоге стволы «шестистволок» увенчало довольно сложное устройство из набора поперечных диафрагм и отводящих пластин со штангой-толкателем и креплением на роликовом подшипнике. На ГШ-6-23М и ГШ-6-30, кроме того, конструкция на-ствольной насадки приобрела еще и деталь с несимметричными надульниками, способствующими вращению блока стволов в помощь к двигателю пушки (нечто подобное можно наблюдать в виде насадки на стволе автомата Калашникова, где она работает сходным образом с использованием давления дульных газов, правда, там речь идет о куда меньших усилиях, и она служит в качестве компенсатора увода оружия при стрельбе). В окончательном виде наствольный узел, именуемый по-прежнему локализатором, приобрел многофункциональную роль, служа одновременно для рассеивания и отвода пороховых газов, создания дополнительного крутящего момента и выступая в качестве газового компенсатора и дульного тормоза, снижающего силу отдачи.

Орудия АО-18 и АО-19 были поставлены на производство на Ижевском Машиностроительном заводе. Увеличение калибра оружия и мощный патрон позволили получить высокоэффективную систему, способную одинаково хорошо поражать маневренные воздушные и защищенные наземные цели (в первую очередь, бронемашины и прочую боевую технику: именно борьба с бронетанковой техникой, в массовых количествах появившейся в боевых порядках войск, наряду с общей необходимостью повышения боевой эффективности диктовала рост калибра). Ресурс орудия при ведении огня очередями по 100-200 выстрелов с естественным охлаждением между ними составляет 6000 выстрелов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: