Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres]

- Название:Исторические информационные системы: теория и практика [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2321-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres] краткое содержание

Книга содержит результаты исследования теоретических и прикладных проблем создания и внедрения историко-ориентированных информационных систем. Это первое комплексное исследование по данной тематике. Одни проблемы в книге рассматриваются впервые, другие – хотя и находили ранее отражение в литературе, но не изучались специально.

Издание адресовано историкам, специалистам в области цифровой истории и цифровых гуманитарных наук, а также разработчикам цифровых ресурсов, содержащих исторический контент или ориентированных на использование в исторических исследованиях и образовании.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Исторические информационные системы: теория и практика [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

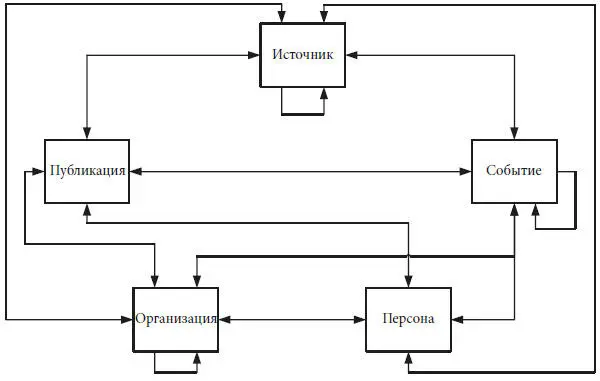

Анализ существующих историко-ориентированных информационных систем, собственный опыт их проектирования и использования, а также теоретические изыскания позволяют выявить в качестве основных следующие типовые сущности (классы) и их атрибуты.

• Персона – историческая личность или любой человек. Для описания могут использоваться биографические, социокультурные, профессиональные атрибуты: Ф.И.О., даты рождения и смерти, пол, социальная принадлежность, профессия, образование, семейное положение и т. д. Внутри класса могут быть подклассы (в терминологии баз данных – сущности) и связи различного типа, т. е. в системе может быть несколько сущностей типа «персона».

• Источник – исторический источник любого типа, используемый в исторической информационной системе как содержательная или структурная основа. Для описания могут использоваться атрибуты из традиционного источниковедения, систем метаописания, а также тематические, хронологические, археографические и любые другие атрибуты. Структура источника (источников) может быть реализована в виде нескольких связанных (как правило, иерархически) сущностей. Кроме того, в системе может быть несколько сущностей для источников различного типа.

• Публикация – научная, справочно-энциклопедическая или иного вида публикация, массив которых используется как содержательная или структурная основа ресурса. Для описания могут использоваться библиографические, тематические, программно-технологические и другие атрибуты.

• Организация (сообщество) – структурная единица, соответствующая организации или институции любого типа (общественная, государственная, политическая, научная, коммерческая, некоммерческая, юридическая и т. д.). Атрибуты описания во многом определяются типом организации, ее структурой и функционированием. Внутри класса могут быть под классы – сущности для организаций различного типа, связанные между собой иерархически или иным способом.

• Событие – происшествие, явление или иная деятельность как факт государственной, общественной или личной жизни, описываемые в системе. Характеризуется в первую очередь пространственно-временными атрибутами. События могут объединяться в цепочки и иерархии, поэтому для задания этого класса также могут использоваться подклассы.

В общем случае указанные сущности могут быть связаны по типу «многие ко многим», что можно визуализировать в виде следующей диаграммы (рис. 2.1).

Помимо указанных исторические информационные системы, конечно, могут содержать и другие основные (для конкретной системы) сущности, например лингвистические единицы, понятийный аппарат и др. Кроме того, система обычно включает множество вспомогательных сущностей, необходимых для описания ее основных классов, – справочников типов (библиотек значений атрибутов).

Как правило, не имеют самостоятельного значения, однако целесообразны для обобщенного выделения еще две сущности.

• Хронология – временная привязка, используемая для классов всех указанных выше типов.

• География – пространственная привязка, также используемая для классов всех указанных выше типов.

Рис. 2.1. Обобщенная модель исторической информационной системы

При работе с хронологическими и географическими сущностями возникают традиционные для истории и исторических баз данных проблемы: неточность информации, изменение географических названий и границ, разнотипность хронологических данных и др. Выделение этих классов в качестве самостоятельных целесообразно не только в силу их важности и универсальности для описания прочих классов, но и в силу того, что эти сущности могут стать структурной основой для организации историко-ориентированной информационной системы (например, ГИС, таймлайны и т. д.). В этом случае хронология и география переходят из статуса описательных атрибутов в самостоятельные основополагающие сущности, к которым привязываются все прочие элементы системы.

Наличие в системе того или иного класса еще не определяет ее тип, значение также имеют:

• количество сущностей одного типа (подклассов) и связи между ними;

• количество экземпляров каждой сущности;

• связи между сущностями различного типа, их наличие и характер;

• характер описания (совокупность и количество атрибутов) каждой сущности.

Важно, что перечисленные типовые классы в общем случае не связаны с конкретной технологией реализации системы и не отражают ее физическую модель. Они одинаково эффективно могут применяться для систем, созданных на основе реляционных или нереляционных баз данных, языков разметки (в том числе семантической) и других технологий.

Чтобы получить типичные модели и унифицированную методику определения типа системы, мы будем составлять матрицы классов. Такая матрица может быть составлена для каждой конкретной системы, класса систем или исторических информационных систем в целом.

Названия столбцов и строк матрицы – типовые классы объектов системы. Также могут быть занесены иные классы (основные для конкретной системы, но не перечисленные среди типовых).

В матрице на пересечении двух разных классов указывается тип связи между ними:

• 0: связь отсутствует (на уровне модели, на функциональном или ином уровне) или отсутствует один из классов;

• 1–1: связь «один к одному»;

• 1 – ∞: связь «один ко многим», т. е. каждый экземпляр первого класса (строка) потенциально связан с несколькими экземплярами второго класса (столбец);

• ∞ – 1: связь «многие к одному», т. е. каждый экземпляр второго класса потенциально связан с несколькими экземплярами первого класса;

• ∞ – ∞: связь «многие ко многим».

В матрице на пересечении строки и столбца, соответствующих одному классу указывается его наличие в системе либо связь между подклассами внутри одного класса:

• 0: класс отсутствует;

• 1: класс присутствует и нет подклассов;

• если в системе есть подклассы данного класса, то элемент заполняется по аналогии с пересечением двух разных классов.

На основе разработанной методики составления матрицы классов могут быть заданы типичные модели исторических информационных систем различного типа; осуществлены описание, сравнение и анализ ресурсов.

Описанная методика позволяет дифференцировать обычные ресурсы, состоящие из нескольких не связанных на уровне модели, как правило, статичных страниц, от историко-ориентированных информационных систем. Матрица статичного ресурса будет представлена единицами на главной диагонали и нулями в остальных ячейках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres]](/books/1142511/nadezhda-povroznik-istoricheskie-informacionnye-sist.webp)