Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres]

- Название:Исторические информационные системы: теория и практика [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2321-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres] краткое содержание

Книга содержит результаты исследования теоретических и прикладных проблем создания и внедрения историко-ориентированных информационных систем. Это первое комплексное исследование по данной тематике. Одни проблемы в книге рассматриваются впервые, другие – хотя и находили ранее отражение в литературе, но не изучались специально.

Издание адресовано историкам, специалистам в области цифровой истории и цифровых гуманитарных наук, а также разработчикам цифровых ресурсов, содержащих исторический контент или ориентированных на использование в исторических исследованиях и образовании.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Исторические информационные системы: теория и практика [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Анализ матрицы позволяет определить центральную сущность системы – ту, которая имеет в соответствующей строке и столбце наибольшее количество связей «один ко многим» и «многие ко многим».

Рассмотрим примеры заполнения матрицы классов для систем различных типов (незаполненные элементы могут принимать любые значения).

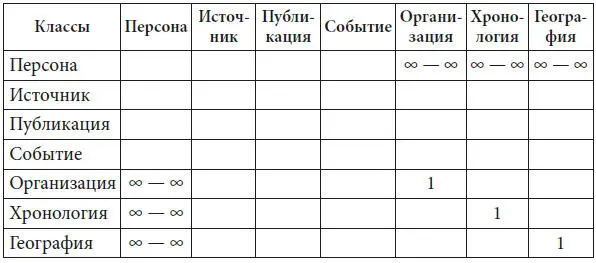

Пример: фактографическая система, в которой к каждому событию привязаны источники, публикации, персоналии, организации и события имеют подсобытия (табл. 2.1).

В этом примере в незаполненных ячейках могут стоять значения 0, если источники, публикации, персоналии и организации не связаны между собой.

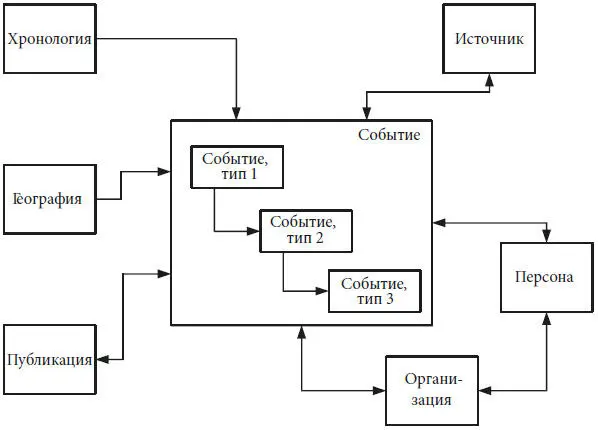

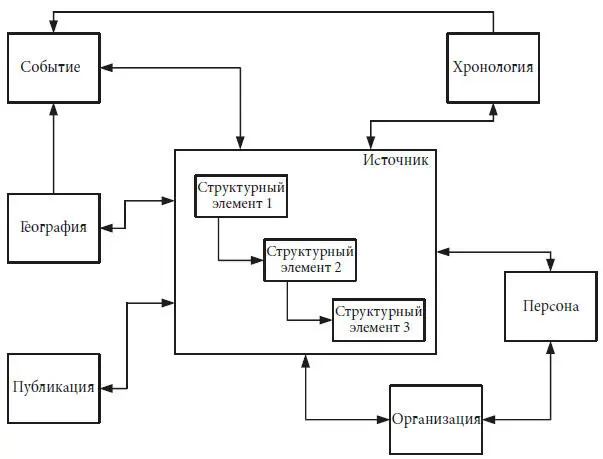

Фактографическую систему можно изобразить в виде обобщенной диаграммы (рис. 2.2). Здесь событийная часть представлена несколькими сущностями, связанными между собой (это могут быть вложенные события, цепочки событий и т. п.).

Модель фактографической системы может также содержать прочие типичные или специфические сущности.

Таблица 2.1.Пример матрицы классов для фактографической системы

Рис. 2.2. Модель фактографической системы

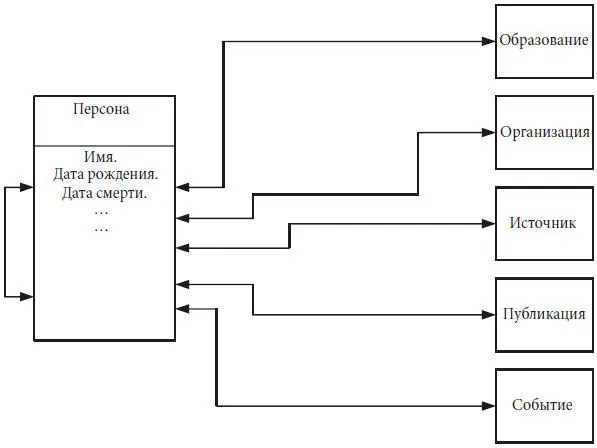

Пример: просопографическая система (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Пример матрицы классов для просопографической системы

ER-диаграмма просопографической системы в обобщенном виде представлена на рис. 2.3. Здесь центральной сущностью является персона. Другие типичные или специфические сущности могут присутствовать в модели историко-ориентированной информационной системы и соотноситься с персоной различными связями (на рисунке все связи имеют тип «многие ко многим»).

Рис. 2.3. Модель просопографической системы

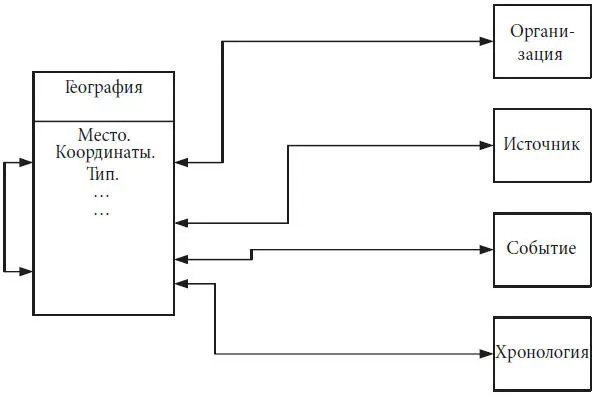

Другими вариантами систем, когда одна из сущностей является центральной и к ней привязываются остальные, являются источнико-ориентированная и геоинформационная системы. Их ER-диаграммы изображены на рис. 2.4 и 2. 5.

2.3. Системы на основе реляционной модели

Реляционная модель преобладает среди историко-ориентированных информационных систем на протяжении многих лет. Технологической базой систем на основе реляционной модели являются реляционные базы данных и реляционные системы управления базами данных (СУБД), которые представлены на рынке большим разнообразием.

Рис. 2.4. Модель источнико-ориентированной системы

Рис. 2.5. Модель исторической ГИС

Популярность реляционной модели связана как с распространенностью реляционных СУБД, так и с универсальностью и относительной простотой данного типа моделей. «Теоретическая аккуратность, адаптивность и простота использования способствовали росту доминирования в последние годы систем реляционных баз данных и реляционного мышления», – пишут Ч. Харви и Д. Пресс в 1996 г. [Harvey, Press, 1996]. Реляционная модель и ее трансформации продолжают доминировать до сих пор.

В разделе 1.3 мы уже обращались к базам данных, в том числе реляционным. В этой части издания реляционная модель, ее возможности и ограничения будут рассмотрены в аспекте создания исторических информационных систем.

Напомним, что реляционная модель представлена набором отношений (relation), традиционно визуализируемых в виде двумерных таблиц. Наполнение базы данных представляется заданием значений атрибутов в кортежах отношений. Порядок следования кортежей (записей, экземпляров, строк таблицы) значения не имеет. Записи могут быть отсортированы по любому атрибуту. Кортежи (записи) не имеют связей между собой, также нет связей и внутри одного кортежа. Значения атрибутов (признаков) экземпляров образуют столбцы реляционной таблицы. Все значения одного атрибута относятся к одному типу данных. Список поддерживаемых типов данных определяется возможностями конкретной СУБД. К реляционным базам данных предъявляется ряд требований, в частности целостности и отсутствия избыточности.

Наряду с реляционной моделью данных, в том числе для информационных систем, используются иерархическая и сетевая модели, которые значительно менее распространены. Кроме того, развиваются постреляционные модели – объектно-ориентированные, объектно-реляционные базы данных и др.

Реляционные модели наиболее эффективны при создании проблемно-ориентированных систем, а также исторических информационных систем на основе структурированных и массовых источников. При наличии естественной однотипной структуры у массива источников каждый из них становится экземпляром основного отношения (таблицы) базы данных, структурные элементы образуют атрибуты отношения. Если массив источников имеет естественную иерархию, то ее уровни образуют набор отношений, связанных между собой (например, периодические издания, выпуски этих изданий и отдельные публикации). В качестве дополнительных (справочных) отношений могут использоваться различные элементы метаописаний источников: автор, место хранения, место издания, рубрикация, типология и др.

При проблемно-ориентированном подходе к созданию информационной системы типичными отношениями модели являются: персона, источник, организация, публикация и событие. Более подробно они были рассмотрены выше.

Реляционные базы данных имеют ряд ограничений, в основном связанных с жесткой структурой модели. Так, все строки (записи) должны иметь единый набор атрибутов, модель строго определена заранее. Нормализация модели зачастую порождает сложную структуру с дополнительными таблицами и связями. Ограничения реляционной модели при создании историко-ориентированных информационных систем обусловлены как указанными строгими требованиями этой модели, так и спецификой исторических данных, в частности преобладанием слабоструктурированных, неунифицированных данных со сложными внутренними связями [Schreibman, Siemens, Unsworth, 2008].

К наиболее типичным проблемам исторических реляционных баз данных относятся следующие.

Реляционная модель навязывает структуру данных на ранней стадии исследования, что в большинстве случаев неуместно для истории. В результате мы вынуждены данные адаптировать к структуре, а не структуру к данным, что было бы более логичным. Исторические источники не всегда легко укладываются в реляционный формат связанных двусторонних таблиц, а внутренние связи и отношения между элементами не всегда прозрачны [Harvey, Press, 1996].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Поврозник - Исторические информационные системы: теория и практика [litres]](/books/1142511/nadezhda-povroznik-istoricheskie-informacionnye-sist.webp)