Иван Шунейко - Пилотируемые полеты на Луну

- Название:Пилотируемые полеты на Луну

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственный Комитет Совета министров СССР по науке и технике

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Шунейко - Пилотируемые полеты на Луну краткое содержание

Выпуск Итоги науки и техники из серии Ракетостроение, том 3, «Пилотируемые полеты на Луну, конструкция и характеристики Saturn V Apollo» является обзором и систематизацией работ, информация о которых опубликована в изданиях ВИНИТИ АН СССР в 1969—1972 гг.

В томе 3 описываются конструкция, весовые, летные характеристики и космические летные испытания ракеты-носителя Saturn V и корабля Apollo. Рассматриваются системы управления корабля Apollo, принципы прицеливания траектории полета Земля-Луна-Земля, навигация, коррекция траектории полета, методы аварийного возвращения.

Описываются полеты на Луну кораблей Apollo-11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, анализируется механика полета, посадка на Луну, взлет с Луны и возвращение на Землю.

Библиографический обзор литературы и рефератов, опубликованных в изданиях ВИНИТИ АН СССР, приводится в конце каждой главы.

Выпуск рассчитан на научных работников, инженеров-конструкторов, специалистов по испытанию и эксплуатации, преподавателей, аспирантов, работающих в области астронавтики, космической ракетной техники и авиации. Книга предназначается и для специалистов смежных с астронавтикой наук, интересующихся космической ракетной техникой, обеспечивающей полет человека на Луну.

Пилотируемые полеты на Луну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

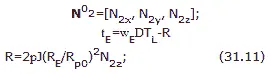

R – прецессия за один период обращения на промежуточной орбите; RE – экваториальный радиус Земли; Rp0 – параметр орбиты; J – коэффициент, учитывающий сжатие Земли и отношение центробежного ускорения к гравитационному на экваторе.

Величины для определения производной д ?/ д ?TL вычисляются путем решения уравнений (31.7)—(31.10) при ?TL=0 и 60 сек. При вычислении д ?/ д ?TL принимается линейное соотношение между ? и ?TL. Уравнения (31.7) и (31.10) образуют итерационный контур, из которого можно определить величину ?TL удовлетворяющую условию ?=0. Когда условие ?=0 выполнено, текущее значение ?TL представляет собой время между моментами компланарных запусков для двух возможностей, как показано на рис. 31.3 (в случаях а и б). Текущее значение Т°1 является вектором цели для первой возможности компланарного запуска. Когда необходимо, эти величины затем используются при определении компромиссного времени запуска.

Зависимости параметров активного участка в виде полиномов используются при вычислении веса в конце участка выведения к Луне для первой возможности запуска, осуществляемого в момент времени, соответствующий второй возможности компланарного запуска. Для вектора Т°1 вычисляется угол наклона ? к плоскости промежуточной орбиты, а значения С3 и ? приравниваются к величинам, полученным из исследования второй возможности компланарного запуска и гиперповерхности. Результирующий вес W1 сравнивается с полученным ранее весом для второй возможности компланарного запуска W2. Если W1+23 Kг ?W2, то в качестве общего времени запуска используется время, соответствующее второй возможности компланарного запуска. Если же W1+23 кг

Для определения компромиссного времени запуска применяется метод последовательных приближений. При этом производится варьирование ориентации плоскости промежуточной орбиты в инерциальном пространстве между векторами Т°1 и Т°2 таким образом, чтобы изменение плоскости движения приводило к получению одинакового веса в конце участка выведения для обеих возможностей запуска. Требуемая ориентация плоскости промежуточной орбиты соответствует компромиссному времени запуска и достигается путем варьирования N°1 и N°2 от исходных положений. Вектор N°2 варьируется посредством уменьшения времени запуска на величину ?Ts (измеряемую от времени второй возможности компланарного запуска), а вектор N°1 – путем увеличения времени запуска соответственно на ?TL—?Ts. Величина ?Tsизменяется до тех пор, пока веса в конце участков выведения для первой и второй возможностей запуска не станут равными. Для получения компромиссного времени запуска текущая величияа ?Ts вычитается затем из времени соответствующего второй возможности компланарного запуска.

Ошибка при определении компромиссного времени запуска описанным выше способом может достигать ~20 сек. Однако это время отвечает требованиям проведения итерационных расчетов, связанных с изменением плоскости движения при первой и второй возможностях запуска. После проведения этих расчетов полученные векторы цели, которые принадлежат гиперповерхности, соответствующей изменению плоскости движения, используются для расчета второго приближения компромиссного времени запуска. Нормальные к плоскости промежуточной орбиты векторы снова варьируются, чтобы уравнять веса на траектории полета к Луне. Использование скорректированного компромиссного времени запуска в программе моделирования активного участка показало достаточную точность процедуры уравнивания весов. Это приводило к незначительному расходу топлива на коррекцию среднего участка траектории, связанную с использованием времени запуска, отличающегося от запланированного.

Полет с изменяющимся временем (класс 2).

Как следует из рис. 31.3, время запуска для задачи, относящейся к классу 2, определяется существенно проще. Времена запуска для первой и второй возможностей в случае в (рис. 31.3) не являются одинаковыми из-за прецессии орбиты к моменту наступления второй возможности старта. Однако это влияние незначительно и не затрагивает логики, которая используется при выборе траекторий класса 2. Анализ параметров прицеливания показывает, какой класс траекторий (1 или 2) должен использоваться. Когда установлено, что имеет место случай в , то участки вычислительной программы для случаев а и б обходятся. Вектор цели для второй возможности запуска и соответствующие параметры (гиперповерхность) вычисляются на основе времени старта при компланарном перелете. Время запуска для второй возможности используется при определении параметров прицеливания для первой возможности. Как указывалось выше, это время запуска не будет являться оптимальным для первой возможности, однако оно отличается от оптимального всего на несколько секунд.

Исследование параметров траектории перелета

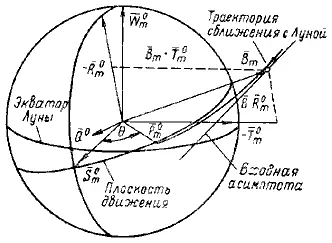

Как отмечалось выше, лунными параметрами прицеливания (т. е. зависимыми переменными в схеме вычислений) являются радиус максимального сближения Rm и широта ?* в селеноцентрической системе координат. Однако эти переменные являются нелинейными по отношению к изменению независимых переменных. Определение широты ?* представляет собой особую проблему, потому что в селеноцентрической системе координат эта задача двузначна (одной и той же широты можно достигнуть при сближении по направлению движения Луны и против направления движения). Для получения эффективной вычислительной схемы используются метод параметров попадания и метод перемещающейся конечной точки. Система координат для параметров попадания при встрече с Луной строится, как показано на рис. 31.6; ось Т0m находится в плоскости лунного экватора,

Рис. 31.6. Параметры попадания при встрече с Луной.

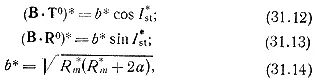

ось S0m параллельна входной асимптоте и расположена в плоскости движения, а ось R0m дополняет систему до правой. Параметры попадания В.Т0 и B.R0 для заданных значений Rm и наклонения Ist

где Т 0, R0 – единичные векторы; звездочка означает требуемые конечные условия; а – большая полуось гиперболы. Как видно из рис. 31.7, траектория первого приближения достаточно точно определяет величину а . Даже когда траектория первого приближения не будет удовлетворять заданным конечным условиям, например, не достигается величина Rm*, тем не менее входная асимптота и большая полуось окажутся близкими к заданным конечным величинам. Это медленное изменение асимптоты можно классифицировать как квазипостоянство входной асимптоты гиперболической траектории. Однако параметры прицеливания содержат широту ?* вместо наклонения Ist*. Основываясь на принципе квазипостоянства входной асимптоты гиперболической траектории,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: