Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Название:Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-8153-0172-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] краткое содержание

История государства Российского до сих пор имеет огромное число белых пятен и черных дыр. А истории отечественной артиллерии повезло еще меньше. В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось огнестрельное оружие на Руси; как фавориты, временщики и балерины влияли на развитие нашей артиллерии.

1920–1930-е гг. стали временем невиданных научно-технических открытий, выдвинувших талантливых конструкторов, таких, как Туполев, Королев, Грабин. Но наряду с ними появились блестящие авантюристы с псевдогениальными идеями в артиллерии. Им удалось создать орудия, стрелявшие на 100 и более километров, 305-мм гаубицы, стрелявшие с кузова обычного грузовика, 100-мм орудия вели огонь очередями с деревянных бипланов и т. д. Увы, все это оказалось большим блефом, история которого до сих пор хранится в архивах под грифом «Сов. секретно».

Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При стрельбе платформа устанавливалась на грунт. Для возки на цапфы платформы надевались деревянные колеса диаметром 890 мм.

На поле боя миномет мог передвигаться вручную наподобие тачки, дулом вперед. Один номер расчета держался за дышло, а два-три номера спереди впрягались в лямки, закинутые через плечо. Для передвижения в узких местах миномет легко разбирался на части: ствол с лафетом; платформа; колеса, дышло, правило и т. д. На походе миномет перевозился парой лошадей.

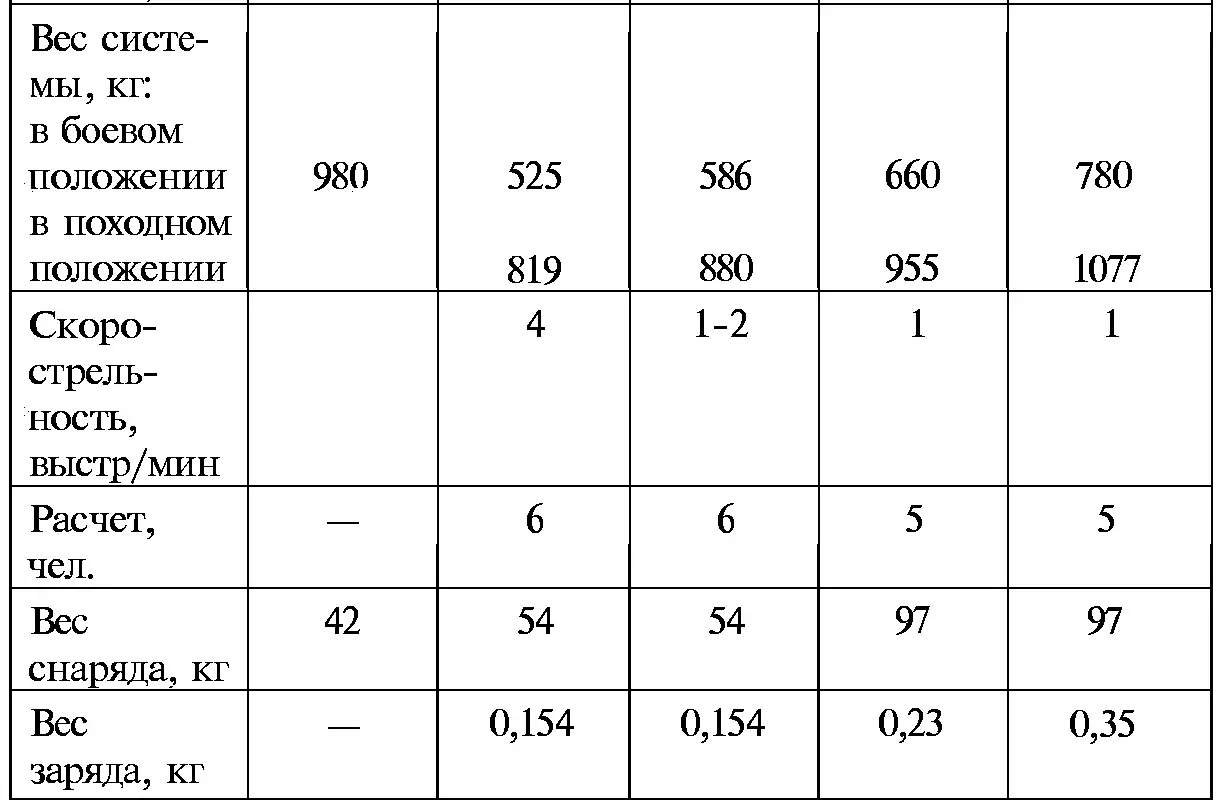

54-килограммовый снаряд при стрельбе с взрывателем без замедления пробивал или частично разрушал деревянные укрытия толщиной в 15 см, земляные — в 100 см. С взрывателем замедленного действия пробивались деревянные укрытия толщиной до 30 см. Действие осколков было эффективно на расстоянии до 100 м (разлет до 300 м). При стрельбе для проделывания проходов в проволочных заграждениях снаряд разрушал последние в окружности радиуса 4 м.

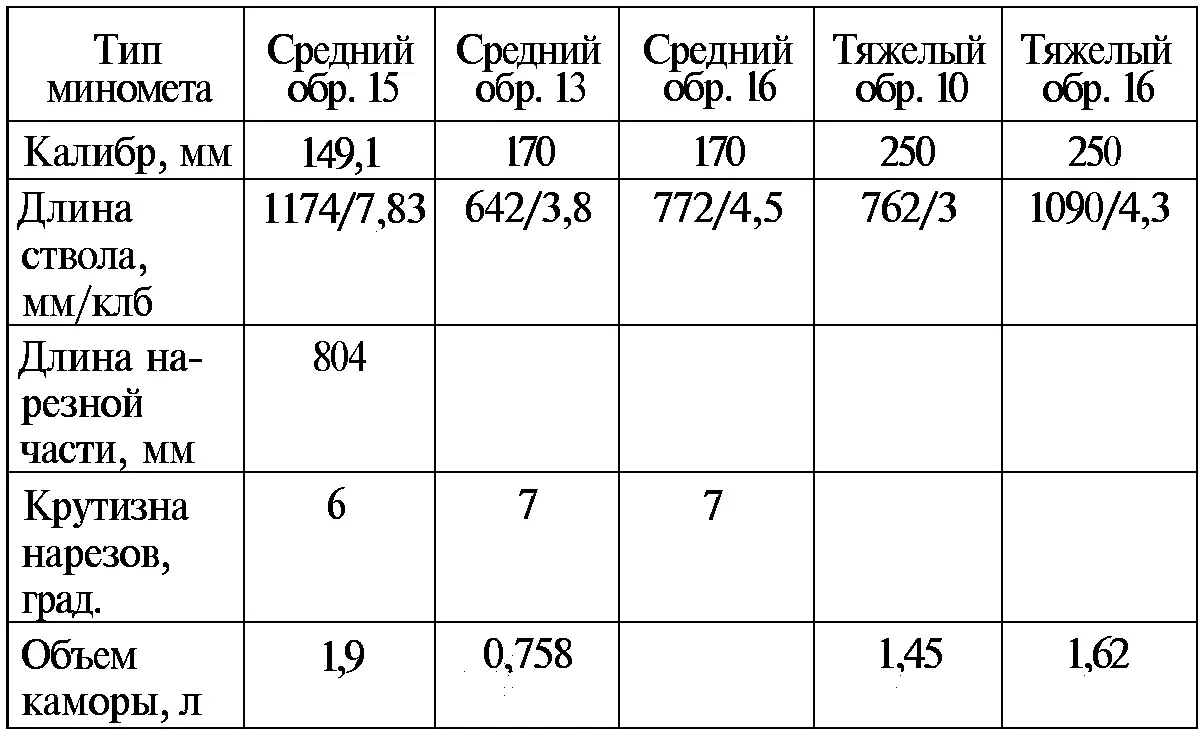

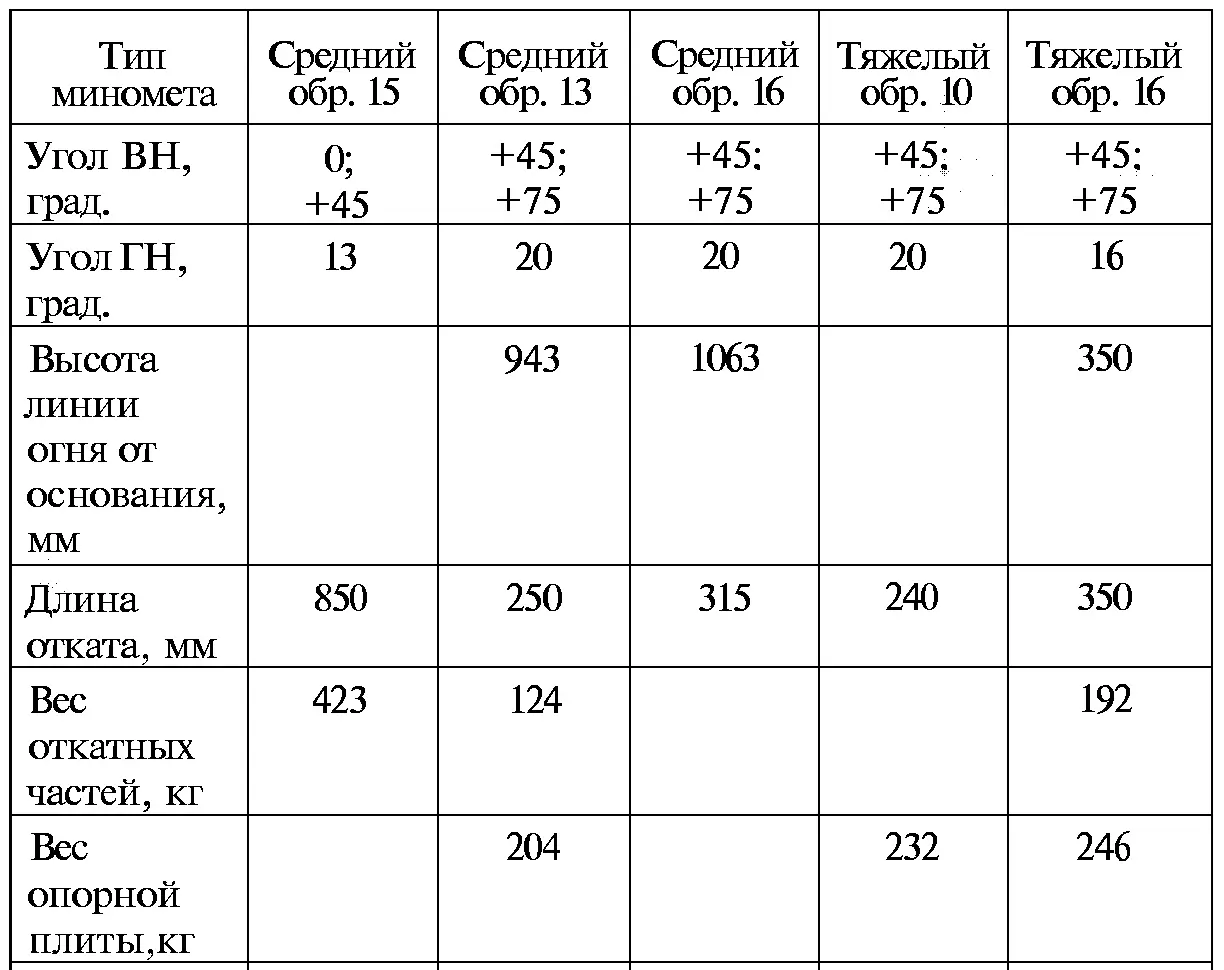

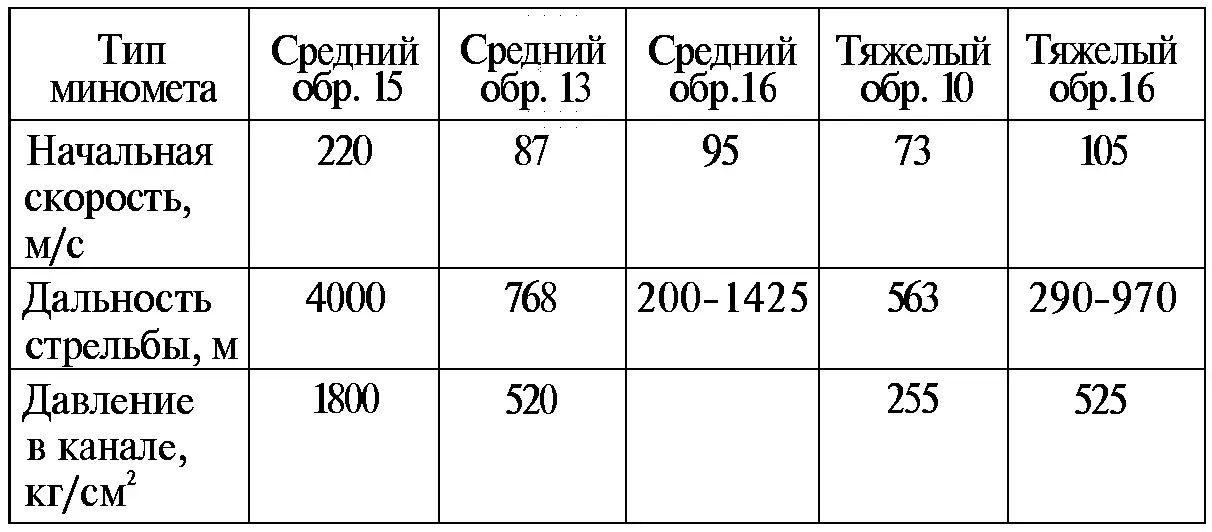

В 1915–1916 гг. 170-мм миномет образца 13 был модернизирован и получил название 17-см миномет обр. 16. Конструкция миномета в основном осталась без изменений. Был удлинен ствол и улучшена баллистика, дальность стрельбы возросла с 768 м до 1425 м.

В 1909 г. инженеры Рейнского завода создали по глухой схеме 25-см миномет обр. 10. Конструкция его была одинакова с 17-см минометом обр. 13. Ствол нарезной, заряжание производилось с дула снарядами с готовыми выступами. В походном положении на боевую ось основания надевались деревянные колеса. С такими колесами и при отсутствии подрессоривания скорость возки на конной или механической тяге не превышала 12 км/час. На вооружение он был принят в 1910 г. Фактически это был первый в мире серийно изготавливаемый миномет.

В 1915–1916 гг. 250-мм миномет обр. 10 был модернизирован и получил название 25-см миномет обр. 16. В ходе модернизации конструкция миномета практически не изменилась, но был удлинен ствол и улучшена баллистика. Дальность стрельбы возросла с 563 м до 970 м.

По схеме Эрхардта был создан и 38-см тяжелый миномет s.s.MW. Внешне и конструктивно он имел ряд отличий. Число цилиндров противооткатных устройств доведено до четырех. Обстрел стал круговым. Миномет вращался на центральном штыре на круглой платформе. Заряжание производилось с помощью крана. Вес миномета — около 2 т. Стрельба производилась миной весом до 400 кг. Дальность стрельбы составляла от 400 до 1500 м.

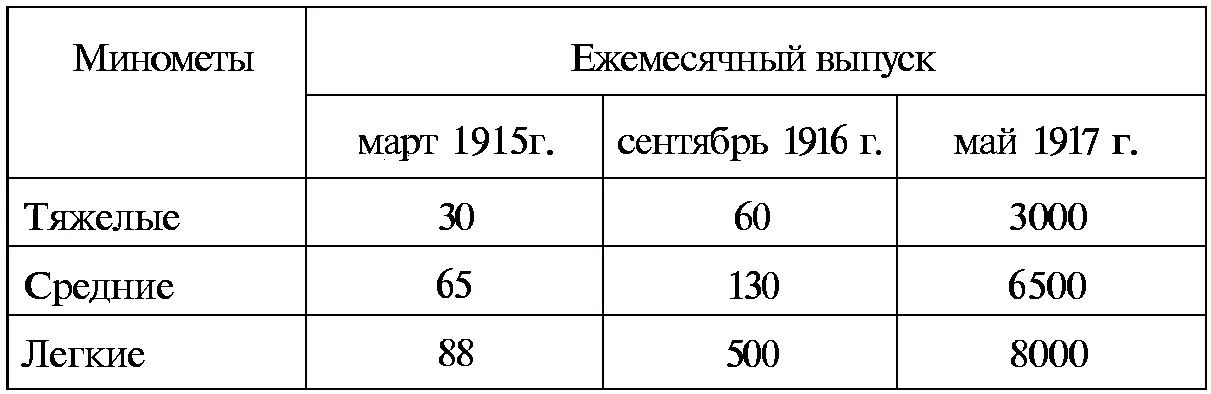

На 1 августа 1914 г. из всех воюющих сторон минометы имелись только в германской армии. Тогда на вооружении состояло 116 средних 17-см минометов и 44 тяжелых 25-см миномета.

Немцы успешно применили минометы в первые же дни войны. Эффективное применение минометов в значительной мере способствовало взятию бельгийских крепостей Льеж и Мобеж, а также фортов у Актвенена. Сопротивление французского гарнизона, расположенного в горном лесу под Фельзенбургом, прекратилось после семнадцати выстрелов из 250-мм миномета. Применение немцами минометов было неожиданностью для французов, которые принимали 25-мм миномет за мортиру «Большая Берта».

В Германии легкие минометы придавались полкам и батальонам, средние и тяжелые минометы придавались до 1916 г. корпусам, а с 1916 г. — и корпусам, и дивизиям.

Замечу, что минометы системы Эрхардта ограниченно применялись и во Второй мировой войне.

С началом Первой мировой войны в России срочно начали создавать орудия ближнего боя. В армии изготавливали кустарные минометы, заводы осваивали производство своих и иностранных конструкций, часть минометов была закуплена во Франции и Англии. В итоге в 1914–1917 гг. в русской армии использовалось несколько десятков типов минометов. Причем все они были изготовлены по глухой схеме, то есть смонтированы на опорной плите, железной или деревянной.

Рассказать обо всех типах минометов невозможно. Поэтому я остановлюсь лишь на наиболее, интересных экземплярах.

В конце 1914 г. капитан Рдултовский спроектировал миномет, телом которого был ствол от 8-линейного (20,3-мм) крепостного ружья барона Гана, принятого на вооружение в 1877 г. При этом ствол ружья был укорочен до 305 мм. Стрельба велась надкалиберной миной, имевшей хвостовик (стержень, шомпол). Хвостовик вставлялся с дула в ствол миномета.

Гильза и мешочек с порохом помещались в ствол с казенной части с помощью откидного затвора системы Крнка. Схема миномета глухая. Железный двухстанинный станок жестко крепился к деревянному основанию. Угол вертикального наведения — от 0° до 60°. Стрельба велась с платформы, установленной на грунте. Вес миномета в боевом положении — 32,8 кг. Для перевозки миномета на ось, связанную с платформой, надевались деревянные колеса.

Стрельба производилась надкалиберными шаровой и цилиндро-конической минами. Шаровая мина весила 2,56 кг и содержала 256 г бездымного пороха. С 1 февраля 1916 г. он был заменен аммоналом. При взрыве мины образовывалось 300 осколков.

В конце 1915 г. была принята на вооружение цилиндроконическая мина. Она весила 2,46 кг и содержала 170 г тротила. Начальная скорость мины — около 61 м/с. Дальность стрельбы — до 350 шагов (250 м).

В ряде документов 8-линейный миномет Рдултовского именуется 20-мм мортиркой Рдултовского.

Довольно широкое распространение получил миномет, спроектированный капитаном Е. А. Лихониным. Первый 47-мм миномет Лихонина был испытан 22 мая 1915 г. В том же году было изготовлено 154 47-мм миномета Лихонина, в 1916 г. — 500 и в 1917 г. — 113 минометов. Всего на заводе было изготовлено 767 47-мм минометов Лихонина.

Миномет состоял из тела миномета, замка, лафета с сектором, отвеса и угломера. Ствол имел гладкий канал для помещения хвоста снаряда, камору для помещения гильзы с зарядом и нарезную часть для помещения замка. Ствол стальной. Заодно со стволом откованы цапфы.

Заряжание миномета производилось следующим образом: заряжающий открывал замок, закладывал гильзу с зарядом в камору, опускал за ручку замок в нарезную часть ствола орудия и поворачивал по часовой стрелке до отказа. Далее хвост (шомпол) мины опускали в дульную часть ствола. Перед выстрелом заряжающий оттягивал спуск курка, затем откидывал предохранитель и дергал за шнур, приделанный к хвосту курка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)