Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Название:Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-8153-0172-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] краткое содержание

История государства Российского до сих пор имеет огромное число белых пятен и черных дыр. А истории отечественной артиллерии повезло еще меньше. В этой книге автор попытался осветить ряд загадочных страниц нашей военной истории. Здесь читатель узнает, как появилось огнестрельное оружие на Руси; как фавориты, временщики и балерины влияли на развитие нашей артиллерии.

1920–1930-е гг. стали временем невиданных научно-технических открытий, выдвинувших талантливых конструкторов, таких, как Туполев, Королев, Грабин. Но наряду с ними появились блестящие авантюристы с псевдогениальными идеями в артиллерии. Им удалось создать орудия, стрелявшие на 100 и более километров, 305-мм гаубицы, стрелявшие с кузова обычного грузовика, 100-мм орудия вели огонь очередями с деревянных бипланов и т. д. Увы, все это оказалось большим блефом, история которого до сих пор хранится в архивах под грифом «Сов. секретно».

Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

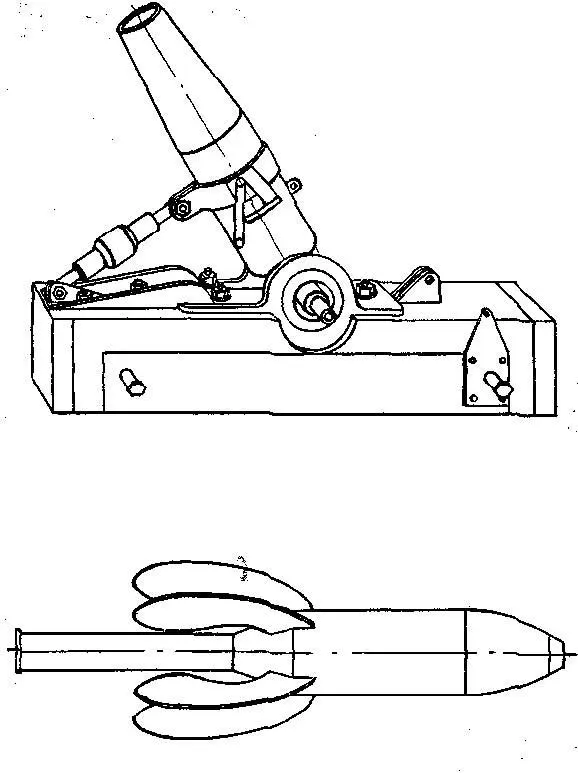

Механизм вертикального наведения конструктивно обеспечивал угол возвышения от 0° до +70°, но при углах, меньших +35°, стрелять не рекомендовалось, так как возможно было опрокидывание лафета.

Для стрельбы из миномета необходимо три номера расчета, для подноски мин — еще три.

На поле боя миномет перевозился одним или двумя номерами расчета. Для перевозки служил колесный ход, состоящий из двух колес, одетых на стальную ось. Для удобства возки миномета в лафет вставлялось железное правило с рукояткой. Миномет можно переносить и вручную четырьмя номерами, для чего в скобы вставлялись палки. Вес миномета в боевом положении 90,1–99 кг.

Миномет на земле крепился железным колом, забиваемым через отверстие в основании лафета.

Скорострельность миномета — до 4 выстрелов в минуту.

В боекомплект миномета входило три типа надкалиберных мин. Чаще всего использовались 180-мм фугасные мины с железным сварным корпусом. На дне имелось отверстие для ввинчивания хвоста, к которому приклепаны четыре железных крыла стабилизатора. Вес мины — 21–23 кг (с шомполом), длина — 914 мм. Мина снаряжена 9,4 кг аммонала. Взрыватель — ударная трубка обр. 1884 года или 13ГТ. При начальной скорости 60 м/с максимальная дальность стрельбы 180-мм сварной миной составляла 320 м.

Также использовалась чугунная мина весом 10,65 кг (с шомполом), содержавшая 205 г тротила. Дальность стрельбы миной составляла 170 м.

В начале 1915 г. в Россию из Франции было поставлено несколько десятков 58-мм французских минометов № 2 системы Дюмезиля. В 1915 г. 58-мм французский миномет типа Дюмезиль № 2 был модернизирован капитаном Е. А. Лихониным и в том же году запущен в серийное производство. В России было развернуто массовое производство таких минометов на Петроградском орудийном, Невском и Ижорском заводах. Затри года (1915–1917 гг.) был изготовлен 3421 миномет (по другим источникам — 3418) типа ФР (франко-русский).

На вооружении Красной Армии 58-мм минометы Дюмезиля отечественного и французского производств состояли до 1930 г. (рис. 10.3).

Рис. 10.3. 58-мм миномет типа ФР на деревянном основании и его мина.

9-см миномет Г.-Р. (германо-русский) представлял собой трофейный германский 9-см легкий миномет. В 1915 г. он был лишь слегка модернизирован генералом М. Ф. Розенбергом и запущен в серийное производство. В 1915–1917 гг. в России было изготовлено 12 519 минометов Г.-Р.

Тело миномета представляло собой стальную гладкую трубу с цапфенным кольцом. Длина трубы — 620 мм. Сзади на трубу надет в горячем состоянии казенник с поршневым затвором.

Станок состоял из передних и задних железных ног, соединенных между собой у цапф, а также в середине сцепленных тягой. Угол возвышения от 0° до 60° придавался стволу с помощью градусной дуги, прикрепленной к правой цапфе.

Платформа деревянная. В задней части ее имелся стальной сошник. В передней части платформы имелся шворень, с помощью которого производилось горизонтирование миномета. Вес платформы с угломером и шпильками — 24,6 кг. Вес системы в боевом положении — 70,4 кг.

При переходе в походное положение миномет снимался с деревянной платформы и устанавливался на железные колеса. Платформа же перевозилась отдельно.

Вес мины — 3,3 кг, длина — 152 мм. Мина снаряжалась 0,72 кг аммонала. При заряде 55,5 г артиллерийского или 46,5 г ружейного пороха начальная скорость мины составляла 101 м/с, а дальность — 700 шагов (около 500 м).

Кроме того, в боекомплект входила осветительная парашютная мина системы Усика и Кривоносова весом 1,43 кг.

При заряде 102 г артиллерийского пороха дальность стрельбы осветительной мины была 600 шагов (427 м). Время освещения — 40–60 секунд. Парашют раскрывался на расстоянии до 600 шагов.

В начале 1915 г. полковник Стендер спроектировал миномет, тело которого представляло собой корпус 152-мм снаряда. Бракованные 152-мм морские бронебойные снаряды рассверливались изнутри до диаметра 127 мм. Стрельба велась 127-мм цилиндрическими минами, изготовленными из листового железа. Мина снаряжалась 6,1 кг тротила или отравляющим веществом. При метательном заряде 102 г черного пороха дальность стрельбы составляла 500 шагов (около 360 м). Заряжание производилось с дула. Сначала опускались мешочки с зарядом, затем — мина. В 1915 г. заводу Полякова было заказано 330 127-мм бомбометов.

5 ноября 1914 г. войсками III Сибирского корпуса между озерами Булепо и Тиркало у немцев была захвачена 170-мм мортира завода Эрхардта обр. 1912 г. и один снаряд к ней. Мортиру доставили на Главный артиллерийский полигон, а 7 февраля 1915 г. было приказано эту мортиру доставить на Путиловский завод.

Завод попросил уменьшить калибр со 170 мм до 152 мм и ввести поворотный механизм по образцу спроектированной заводом опытной 48-линейной (122-мм) бомбометной мортиры, а также упростить платформу. Артиллерийский комитет ГАУ согласился с уменьшением калибра.

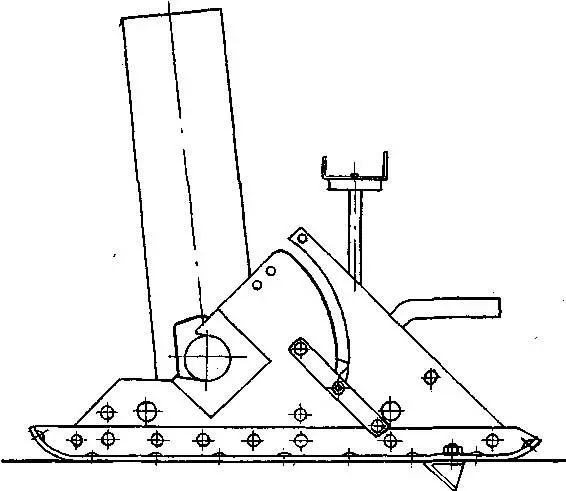

Опытный образец 6-дюймовой мортиры был закончен Путиловским заводом в середине сентября 1915 г. С 1 июля по 22 октября 1915 г. он прошел испытания на ГАП. В ходе испытаний выявилась непрочность люльки, которая, деформируясь, заклинивала ствол мортиры. Зеркальный перископ к прицелу оказался неудобен, и завод предложил заменить его простой визирной трубкой. Было окончательно решено остановиться на трех нарезах крутизной 5°, как на 6-дюймовой мортире Металлического завода. Испытания на ГАТТ были возобновлены 22 октября 1915 г. (рис. 10.4).

Рис. 10.4. 6-дюймовый (152-мм) миномет (мортира) Петроградского металлического завода. Стволу придан максимальный угол возвышения.

В 1915 г. Путиловскому заводу было заказано 60 6-дюймовых мортир Эрхардта (по цене 7314 руб. за мортиру) и 6000 снарядов к ним со сдачей в июне — декабре 1915 г. К 1 октября 1916 г. было готово 55 мортир и 5 находились в работе. В 1917 г. эти мортиры уже не производились.

Боеприпасы и заряды были те же, что и у 6-дюймовой мортиры системы Металлического завода.

Ствол 6-дюймовой мортиры Путиловского завода — труба-моноблок, закрытая с казенной части. В донной части канал заканчивается каморой для помещения заряда. Канал имел три нареза глубиной 3,05 мм для снарядов с готовыми выступами. Заряжание производилось с дула. Длина ствола — 4,1 калибра. Длина нарезной части — 3,22 калибра. Вес ствола — 62,2 кг.

Компрессор гидравлический состоял из двух цилиндров, расположенных над и под стволом. Накатник состоял из двух колонок спиральных пружин, вложенных в компрессорные цилиндры. Длина отката нормальная — 200 мм, максимальная — 220 мм.

Подъемный механизм — сектор, прикрепленный к левой цапфе люльки. Угол возвышения был возможен от +45° до +75°.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)