Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Название:Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военная Книга

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота краткое содержание

Настоящая книга о том, как амбиции руководства флота и политиков, плюс консерватизм производства не давали гармонично развиваться нашему флоту. О том, как актуален тезис, что «желание всегда должно совпадать с возможностями».

Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

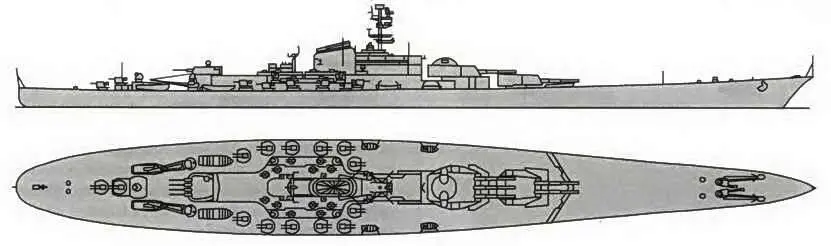

«Малый» линейный корабль. Проект ЦНИИ-45 (вариант 11+111-3).

Первоначальным планом послевоенного десятилетия планировалось построить 6 больших авианосцев. При окончательном редактировании плана И.В.Сталин предложил с ними подождать. В ходе долгой дискуссии, после настойчивых просьб руководства ВМФ и возражений работников промышленности, И.В.Сталин обещал построить 2 малых авианосца для Северного флота. Но, несмотря на обещание, комиссия Политбюро, готовившая окончательный текст постановления по десятилетнему плану, авианосцы в него не включила. На этом настояло руководство Наркомата судостроительной промышленности, считая, что промышленность пока не готова строить эти принципиально новые корабли.

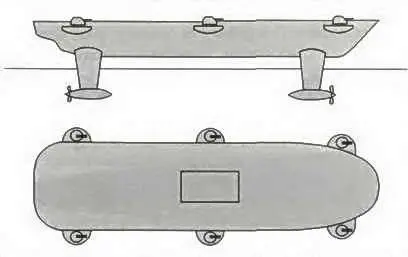

В 1949 г. горьковское КБ СПК решило внести свой вклад в создание в нашей стране авианосных кораблей. Главным конструктором этого КБ Р.Е.Алексеевым было разработано техническое предложение в виде аналитической записки. В ней предлагалось создать авианосный корабль на подводных крыльях небольшого размера, длиной всего 80 м, но с большой скоростью — порядка 55–60 узлов, что, по мнению автора, могло обеспечить взлёт и посадку поршневых самолётов. За основу брался, предположительно, Ла-11. Зенитное вооружение состояло из 6 спаренных 25-мм автоматов. Небольшие габариты, по мнению автора, позволяли вести массовое строительство данных кораблей. Поскольку необходимо было решить ряд проблем — двигательная установка, обеспечение мореходности, полётов и навигации, обитаемости и базирования самих самолетов, то данное предложение могло рассматриваться только как концепция, не более того.

Необходимо заметить, что в послевоенной программе в большей степени учитывались экономические и производственные возможности страны, особенно в отношении крупных кораблей, однако по некоторым позициям возможности были завышены в 1,5–2 раза. Единственное чего добился Н.Г.Кузнецов, это включение в план 1956–1960 гг. проектирование легкого авианосца, впоследствии получивший индекс проект 85. После снятия с должности Н.Г.Кузнецова в декабре 1955 г. работа над этим проектом была прекращена.

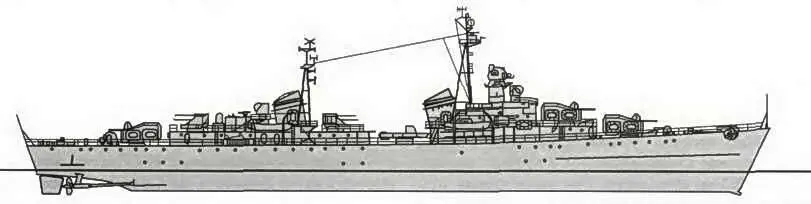

Вторая мировая война показала, что эсминцы превратились в универсальные корабли. Они привлекались для противоздушной и противолодочной борьбы, охраняли конвои, боролись с подводными лодками, действовали против береговых объектов, занимались минными постановками. По своему прямому назначению — торпедным ударам по кораблям и транспортам противника в отечественном флоте за всю войну было лишь два эпизода, да и те неудачные. Еще во время войны предлагалось снять один торпедный аппарат и на его место установить зенитную артиллерию. Но это было запрещено. В послевоенных проектах было оставлено 2x5 ТА, не была заменена артиллерия главного калибра. Ведь чтобы эффективно вести борьбу с самолетами противника нужны универсальные 130-мм артиллерийские установки. Военно-Морской Флот настаивал на строительстве «больших эсминцев», т. е. трёхбашенных с универсальной артиллерией, водоизмещением около 4000 т. Наилучшим проектом был разработанный в 1949 г. в ЦКБ-53 вариант эсминца проекта 41, модель которого долго стояла в музее Северной верфи. Но поскольку И.В.Сталин был против трехбашенных эсминцев, то в плане на 1946–1955 гг. предусматривалась постройка только 188 «обычных» эсминцев.

Эскиз авианесущего корабля Р. Е. Алексеева

Эскадренный миноносец проекта 41. Вариант ЦКБ-53.

В первые годы активно строились заложенные еще до войны эсминцы проекта 30К, затем мало чем отличавшиеся от них эсминцы проекта 30бис. За короткий срок, в 5 лет, флоту было сдано 70 кораблей. Эсминцы еще до окончания разработки уже были морально устаревшими кораблями, их технический уровень соответствовал концу 1930-х гг. Их основные недостатки: неуниверсальность 130-мм артиллерии, слабость зенитного вооружения, отсутствие радиолокационных систем управления 37-мм автоматами, несовершенство противолодочных средств. Н.Г.Кузнецов считал строительство столь крупной серии эсминцев проекта 30бис одной из самых больших ошибок в послевоенном кораблестроении. Сразу же встал вопрос об их модернизации. Первые проработки перевооружения этих кораблей появились уже в 1954 г. ЦКБ-53 по заданию управления кораблестроения ВМФ разработало эскизный проект замены существующего зенитного вооружения на 2 х4 45-мм автоматическими АУ ЗИФ-68 с радиолокационной системой «Фут-Б» и 4x4 25-мм установками 4М- 120П с автономным наведением. Вся новая зенитная артиллерия располагалась побортно на крыльях нижнего мостика и у кормового котельного кожуха. ЦКБ-53 предложило технический проект разрабатывать по откорректированному заданию, обеспечив линейное расположение 45-мм зенитных установок, а также заменив РЛС «Риф» и «Гюйс-1 М-4» на новую станцию «Фут-Н».

Откорректированный проект был рассмотрен в 1955 г. центральным управлением ВМФ и не рекомендован для дальнейшего проектирования. В качестве основной причины было указано на половинчатость модернизации, т. е. она не касалась замены артиллерии главного калибра на универсальную, появившуюся к тому времени и устанавливаемую на кораблях проектов 41 и 56. Предельная перегрузка проекта 30бис не должна была превышать 270 т. В противном случае из-за снижения запаса плавучести непотопляемость корабля при затоплении двух любых смежных отсеков уже не обеспечивалась. Кроме того, при перегрузке более 300 т требовалось серьезное подкрепление корпуса по условиям общей прочности. Поэтому универсальная артиллерия не могла быть установлена на проект 30бис. И еще одно сомнение, высказанное комиссией- достигнутые к этому времени успехи в создании ракетной техники породили уверенность в бесперспективности ствольной артиллерии. Принципиально верное решение в направлении модернизации этих кораблей обернулось только потерей времени. Корабли проекта 30бис так и прослужили все не такое уж и малое время в первозданном виде.

Не был реализован ни один из разработанных в этот период проектов модернизации зенитного вооружения большинства крейсеров и эсминцев отечественного флота (проекты 26, 2ббис, 68бис, 7) путём замены 37-мм АУ fill, на 45-мм АУ ЗИФ-68. Корабли проекта 30бис должны были заменяться более совершенными кораблями проекта 41 — предполагалось строительство 110 единиц. Из восьми вариантов выбрали, естественно, двухбашенный. В декабре 1949 г. приступили к строительству головного эсминца «Неустрашимый». В декабре 1950 г. начали строительство еще четырёх кораблей установочной серии. В эсминце было много нового, в том числе и вооружение. Но главный калибр был не совсем башенный. 130-мм артиллерийские установки СМ-2-1 были палубно-башенные, т. е. открытые сзади. Так было сделано для облегчения веса установок. Уж очень они получались у нас тяжелые. Водоизмещение корабля составило 3830 т, которое руководством Министерства судостроительной промышленности расценивалось как неприемлемо большое и было предложено снизить его на 30 %. Решением Политбюро в апреле 1951 г. решено было ограничиться строительством только одного корабля и перейти на уменьшенный вариант с сохранением того же вооружения. При этом согласились на уменьшение дальности плавания. А ведь это был великолепный корабль с большими модернизационными возможностями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: