Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Название:Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военная Книга

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота краткое содержание

Настоящая книга о том, как амбиции руководства флота и политиков, плюс консерватизм производства не давали гармонично развиваться нашему флоту. О том, как актуален тезис, что «желание всегда должно совпадать с возможностями».

Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из-за большого внимания к большим кораблям, как и в Первую мировую войну, не строились совсем или строились в малом количестве необходимые для Балтийского и Черноморского театров сторожевые корабли, тральщики, противолодочные корабли. Торпедных катеров и подводных лодок было много, даже очень много. Но все они по своему качеству уступали современным образцам.

Вот и остались в разоренной войной стране с потерей огромных людских ресурсов. А тут еще новая, на этот раз «холодная» война с 1946 г. Снова нужно вооружаться.

По части флота, все что осталось, никуда уже не годилось. По итогам войны был проведен полный анализ. Наибольший урон надводным кораблям нанесла авиация. Корабли всех классов не в состоянии обеспечить собственными силами надёжную защиту от ударов с воздуха и поэтому нуждались в авиационном прикрытии. Основной ударной силой стали авианосцы. Линкоры как класс ушли в прошлое. Вторым по результативности классом кораблей стали ПЛ. Отмечалась огромная роль патрульно-эскортных сил. Это миноносцы, сторожевые корабли, охотники за ПЛ. Еще один урок войны — это огромнейшая роль минно-тральных, а также десантных сил. К числу уроков войны следует отнести и то, что в военное время у нас в стране невозможно компенсировать потери в крупных и средних кораблях.

Были ли сделаны какие-нибудь выводы из этого анализа? Да абсолютно никаких! Скорее даже наоборот, была принята немецкая доктрина рейдерства, так и не оправдавшая себя. В плане военного кораблестроения на 1946–1955 гг. приоритет отдавался крейсерам. Первоначально предполагалось достроить 5 крейсеров довоенной закладки по доработанному проекту 68К. Затем -7 крейсеров по улучшенному проекту 68бис. Это были легкие крейсера со 152-мм артиллерией. За счёт увеличения водоизмещения легкий крейсер проекта 68бис становился более мореходным, увеличивалась дальность плавания. Но он уже не был достаточно современным кораблем.

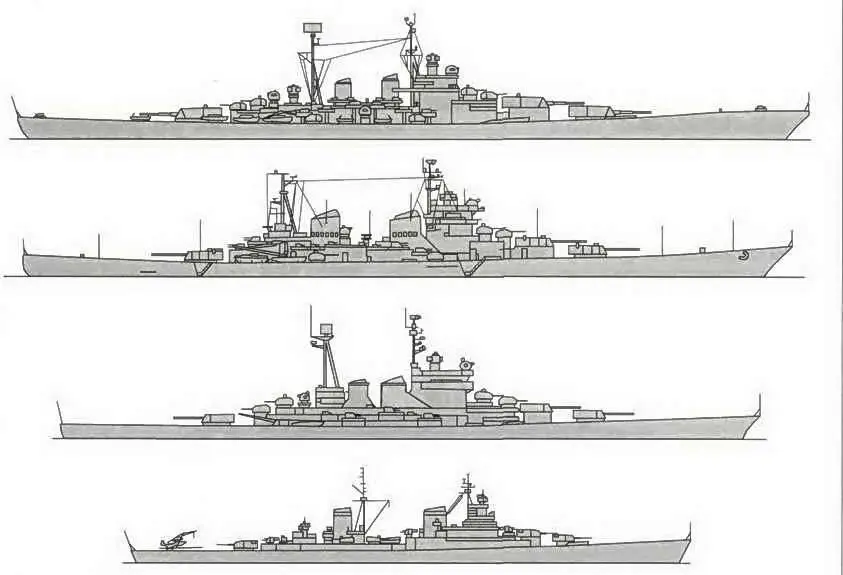

С 1948 г. начиналась программа строительства более современных кораблей. Предполагалось начало строительства легких крейсеров по проекту 65 и тяжелых (линейных) крейсеров с 305-мм артиллерией проекта 82. Их предполагалось построить 4 единицы. В 1953 г. планировалось заложить 3 тяжелых крейсера проекта 66 с 220-мм артиллерией, а в 1955 г. — два линейных корабля проекта 24. Первым из этой программы выпал проект 65. Оказалось, что со 152-мм артиллерией, усиленной зенитной артиллерией и защитой, скоростью хода 35 узлов и заданным водоизмещением 8000–8500 т корабль не получается. Поэтому в 1947 г. И.В.Сталин принял решение все работы по проекту 65 прекратить, увеличив количество строящихся легких крейсеров проекта 68бис до 25 единиц.

Корабли программы 1948 г.

Линейный корабль проекта 24, тяжелые крейсеры проектов 82 и 66, легкий крейсер проекта 65.

За ним последовал тяжелый крейсер проекта 66. В начале все складывалось прекрасно. В 1952 г. правительство утвердило ТТЗ, а в сентябре того же года был утвержден эскизный проект. Одновременно развернулось создание 220-мм орудия и трехорудийной башни СМ-6 для этого крейсера. Корабль полным водоизмещением 30750 т имел 3x3 220-мм артустановки главного калибра, а также 130-, 45- и 25-мм артиллерию. Закладка головного предполагалась в 1953 г. в Ленинграде, а серийных — в Николаеве, Советской Гавани и Молотовске. Но руководство тяжелого и транспортного машиностроения было не в восторге от намечавшихся работ. Судостроительная база и так была перегружена обилием других проектов. Ссылаясь на перспективы появления противокорабельных ракет и незащищённость больших кораблей от них, было рекомендовано прекратить работы по проекту 66, хотя флот настаивал на их продолжении. Окончательно судьбу крейсера проекта 66 предопределили результаты исследования, проведенного в Военно-морской академии в 1954 г. Выводы были отрицательными. Следом прекратил свое существование линейный корабль проекта 24. Работы по нему начались в 1949 г. с выдачи ТТЗ. До этого времени собирались достроить хотя бы один довоенный линкор проекта 23. Как его не дорабатывали, но всем было понятно, что он окончательно устарел. По проекту 24 было рассмотрено 14 вариантов с главным калибром 406 и 457 мм и водоизмещением 80 000–100 000 т, с различным составом универсальной артиллерией и системами бронирования и скоростью 28–29 узлов. Остановились на варианте с водоизмещением 70000 т, 9 406-мм, 16 130-мм, 32 45-мм, 32 25-мм орудиями, скоростью хода 30 узлов.

Министерство судостроительной промышленности отказывалось принимать к строительству этот проект, предложив провести дополнительные исследования в целях уменьшения водоизмещения и по их результатам дать предложение о порядке и сроках дальнейших работ. Работы проводились в 1951–1952 гг. и закончились усеченным, так называемым «малым» линейным кораблём. Он не удовлетворял никаким требованиям. Но главная причина была в том же, почему не согласились строить и проект 66. Уже создавалось ракетное оружие и по всему миру шли на слом линейные корабли. В 1953 г. все работы по проекту 24 были прекращены.

Наиболее важным кораблём послевоенной десятилетки считался тяжёлый крейсер проекта 82. Разработка предэскизного проекта, утверждённого еще в марте 1941 г., велась еще в годы войны. Тогда корабль проектировали пол 203-мм артиллерию. При рассмотрении хода проектирования И.В.Сталин в 1947 г. настоял на варианте с 305-мм артиллерией. Он хотел, по его словам, «крейсер-бандит», обладающий возможностью догонять более слабого, и всегда уходить от более сильного — скоростной и достаточно сильный корабль.

В марте 1949 г. ЦКБ-17 приступило к техническому проектированию корабля проекта 82. Однако осенью И.В.Сталин поставил вопрос об увеличении скорости корабля до 35 узлов. Хотелось бы заметить, что увеличение скорости на 3 узла (при максимальных скоростях) приводит к увеличению мощности двигательной установки на 30 %. От законов гидродинамики никуда не денешься. Отсюда и резкое увеличение водоизмещения. Вновь закипела лихорадочная работа. Пришлось снизить толщину главного броневого пояса до 180 мм. При таком бронирование обеспечивалась защита только от 203-мм бронебойных снарядов, начиная с дистанции 12–14 км, а горизонтальное бронирование защищало с расстояния 32,4 км. Водоизмещение корабля выросло до 36 560 т, размерения были как у хорошего линкора — 273,5x32x8,7 м, вооружение: 3 хЗ 305-мм, 6x2 130-мм, 6x4 45-мм, 10x4 25-мм орудий, экипаж -1710 человек. Головной корабль серии «Сталинград» был заложен в Николаеве 31 декабря 1951 г. Осенью 1952 г. началась постройка серийных кораблей в Ленинграде и Молотовске. Из-за срывов поставок оборудования и вооружения строительство шло с отставанием от графика. В апреле 1953 г., через месяц после смерти И.В.Сталина, все работы по проекту 82 прекратились, так как флот тут же отказался от этих кораблей. Началась разрезка корпусов на стапелях. В 1954 г. среднюю часть корпуса крейсера «Сталинград» спустили на воду для использования в качестве опытового отсека для натурной проверки стойкости конструктивной защиты от воздействия новых образцов морского оружия и обработки его боевых частей. По результатам этих испытаний был сделан вывод, что с появлением противокорабельных ракет создание столь крупных кораблей с подобной защитой бесперспективно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: