Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Название:Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военная Книга

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Соколов - Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота краткое содержание

Настоящая книга о том, как амбиции руководства флота и политиков, плюс консерватизм производства не давали гармонично развиваться нашему флоту. О том, как актуален тезис, что «желание всегда должно совпадать с возможностями».

Альтернатива. Непостроенные корабли Российского Императорского и Советского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По внешнему виду линейные крейсеры отличались от линкоров незначительно — лишь наличием полубака и двухъярусных казематов для восьми орудий. В остальном требование «одновидности» было соблюдено. Носовая башня, установленная на полубаке и противоминная артиллерия второго яруса гораздо меньше подвергалось заливанию водой, что позволяло использовать их и в свежую погоду. Водоизмещение составляло 32500 т, размерения 224x30,5x8,8 м, броневой пояс имел толщину 237,5мм, бронирование башен: стенки-300мм, крыша- 200 мм, бронирование боевых рубок-300-400мм. Артиллерийское вооружение включало: 12 356-мм орудий в 4 трехорудийных башнях, 24 130-мм орудия в казематах и 4 63,5-мм противоаэропланные пушки. Общая проектная мощность энергетического центра равнялась 66 000л.с., скорость корабля составляла 26,5 узла, при форсировке — 28 узлов, расчётная дальность плавания -2280 миль полным ходом. Балтика для таких кораблей была тесновата. Их, конечно, предполагали использовать в войне, но предназначались они, скорее всего, для Тихого океана. Закладка всех четырех кораблей состоялась в октябре 1913 г.

Спуск на воду линейного крейсера «Измаил» состоялся 9 июня 1915 г., «Бородино» и «Кинбурн» спустили на воду 18 июня и 17 октября 1915 г., соответственно. Спуск на воду «Наварина» состоялся только 27 октября 1916 г. 11 октября 1917 г. Временное правительство приостановило постройку «Бородино», «Кинбурна» и «Наварина». «Измаил» прекратили строить 1 декабря 1917 г.

К строительству крейсеров в России в этот период отнеслись с большой прохладцей. Без тяжелых крейсеров решили вообще обойтись, используя старые корабли более ранней постройки. А легкие крейсера, проектирующиеся с 1908 г. из-за постоянно меняющейся концепции, были заложены только в 1913 г. Основным калибром для них стал 130 мм, такой же, как вспомогательный на линейных крейсерах и черноморских линкорах. Это было сделано с целью унификации. 130-мм орудие получилось очень хорошим, мощным и обеспечивало решение всех возлагавшихся на него задач. В основном оно предназначалось для уничтожения эскадренных миноносцев.

На Балтийском и Чёрном морях было заложено по 4 крейсера, незначительно отличавшихся друг от друга. Балтийские крейсеры имели водоизмещение 6800 т, а черноморские — 7600 т. Проектирование было передано самим заводом, вот и старались кто как мог, вплоть до того, что каждый устанавливал разные турбины. Русско-Балтийский завод в Ревеле для крейсеров «Светлана» и «Адмирал Грейг» предполагал установить турбины немецкой фирмы «Вулкан», так как она помогала в проектировании, Путиловская верфь для «Адмирала Бутакова» и «Адмирала Спиридова» — турбины английской разработки системы Парсонса. Черноморские легкие крейсеры «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» проектировались вначале под французские турбины. Дело в том, что балтийские крейсеры могли достичь скорости в 26,5 узлов, а на черноморских ход хотели увеличить хотя бы до 28 узлов. Но война поставила все на место. Пришлось перейти только на английские поставки, в том числе и для последних черноморских крейсеров «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Истомин».

С постройкой легких крейсеров не очень-то и торопились. Во-первых, большинство механизмов и оборудования, заказанных, в том числе и за границей, запаздывали. А главное, из-за недостаточной скорости крейсеры не смогли бы выполнять свою главную функцию — истребление миноносцев, так как миноносцы давно уже перешагнули рубеж в 30 узлов. Все крейсеры к концу войны остались недостроенными, а последние 2 черноморских даже не были спущены на воду. Такое отношение к крейсерам было еще и потому, что запущенные в серию эскадренные миноносцы класса «Новик», обладавшие значительным преимуществом перед всеми миноносцами всех стран из-за своего водоизмещения и, соответственно, вооружения, выполняли и большинство функций не только легких крейсеров но, к тому же, и минных заградителей. Обладая большой скоростью, имея мощное артиллерийское вооружение, они имели даже несколько чрезмерное торпедное вооружение. Это были по-настоящему «рабочие лошадки» флота. Корабли первой серии вошли в строй в 1915 г. Последующие серии отличались друг от друга незначительно, в основном в сторону увеличения количества 102-мм орудий. Их строительство велось на Балтике в Риге, Ревеле и Петербурге, на Чёрном море — в Николаеве. К концу войны много эскадренных миноносцев осталось недостроенными из-за потери Риги, эвакуации Ревеля и ряда других причин.

С ПА к началу войны тоже опоздали. За основу была принята концепция развития ПА водоизмещением в 650 т. Преуспели только на Черном море. Первыми вступили в строй ПА «Морж», «Тюлень» и «Нарвал», разработанные собственными силами. Затем последовали 3 двухкорпусные ПА, спроектированные с помощью американца Голланда. Все последующие ПА, строящиеся в Петербурге, Ревеле и Николаеве, относились к типу «Барс» и вводились в строй с осени 1915 г. При их строительстве уже был учтён опыт предыдущих серий, но к сожалению, не полностью.

Для лодок, строящихся в Ревеле и Петербурге, заказали дизели у вероятного противника — в Германии. Их так и не получили, что и привело к задержке в строительстве, так как пришлось налаживать производство на Коломенском заводе.

Специфическими особенностями конструкции всех лодок был торпедосбрасыватель (аппарат) системы Джевецкого и абсолютное нежелание ставить переборки между отсеками (за исключением трех черноморских типа «Нарвал»), что являлось главным элементом живучести.

В 1917 г. 2 ПА-«Ерш» и «Форель» были переоборудованы в минные заградители.

По договоренности с американцами с 1916 г. в России была налажена секционная сборка ПА типа АГ («Американский Голланд»). Это значительно усилило подводный флот России, так как эти лодки были выполнены на более качественном уровне и были более современными.

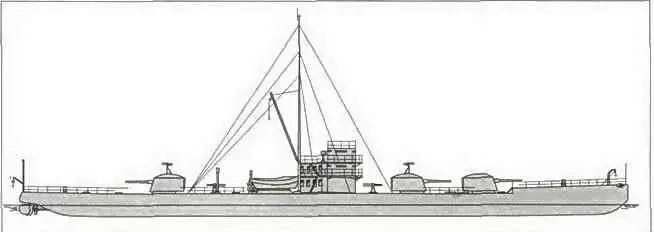

Корабли, как было сказано выше, в России проектировались под конкретный театр военных действий. Если посмотреть на черноморские линкоры, то можно обратить внимание, что орудия первых трех башен смотрели в нос. Это было сделано для более интенсивного огня по курсу при операциях по прорыву через Босфор. В помощь им к 1915 г. были спроектированы мониторы водоизмещением 1400 т. При размерениях 80х 15х 1,5 м они несли 6 120-мм орудий в 3 двухорудийных башнях, как на мониторах амурской флотилии. Скорость хода 10 узлов, дальность хода 3000 миль. Но они даже не закладывались. Сказался печальный опыт, слава Богу, чужой.

Монитор, спроектированный в Техническом бюро Главного управления кораблестроением. 1915 г.

В 1915 г. объединённая англо-французская эскадра пыталась прорваться через черноморские проливы. Нужно же было спасать союзников, лишившихся всех поставок. Но безуспешно. Россия помочь ничем не могла, да и потом, не имея возможностей, уже и не стремилась. Не до того было. Справиться бы с «Гебеном».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: