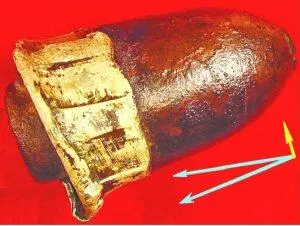

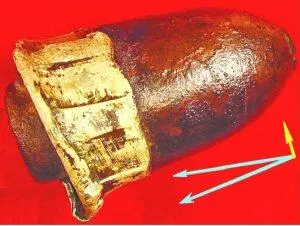

Рис. 1.28

Центральный НИИ химии и механики, в котором долгое время работал автор, был создан в 1894 г. Сменявшиеся руководители мало заботились о сохранении реликвий, одна из них была в 60-х обнаружена на институтской свалке металлолома и восстановлена (левый снимок). В конце XIX века не существовало осциллографов и датчиков давления, но обошлись и без них: на ствол пушки, по горячей посадке, надели широкие стальные кольца с наплывами; затем через наплывы просверлили сквозные (до канала ствола) отверстия, которые закрывались извне пробками на резьбе; в отверстиях располагались подогнанные поршни и опиравшиеся на пробки медные конусы (крешеры). При выстреле давление пороховых газов сообщало импульс поршню, а тот деформировал крешер, разность в высотах которого до и после опыта служила количественной мерой явления. Подобные исследования позволили изготавливать артиллерийские стволы умеренных весов, обеспечивавших и маневренность орудий и их безопасность при стрельбе. Правда, очень редко, но случаются разрывы стволов и в наше время — вследствие дефектов металла, наличия посторонних предметов в канале ствола и прочих непредсказуемых причин (снимок справа)

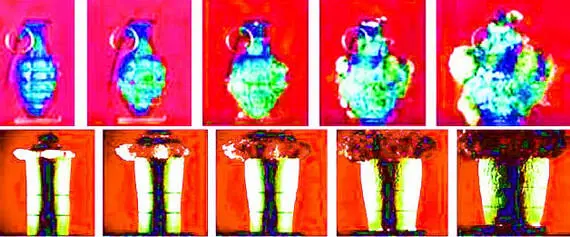

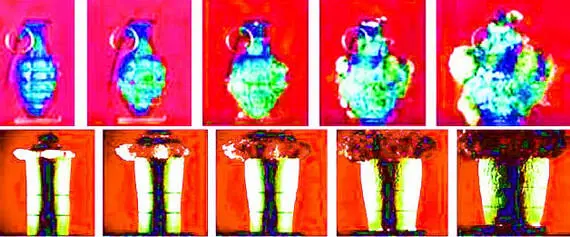

Рис. 1.29

Вверху — разрез ствола 150-мм германской полевой гаубицы. Видны нарезы, сообщающие снаряду вращение в канале ствола при выстреле. Ниже — 76 мм снаряд пушки системы Гочкисса (вторая половина XIX века). Следы нарезов на ведущем пояске указывают: снаряд вращался по часовой стрелке (если посмотреть ему вслед). Составляющая силы сопротивления воздуха (на левом снимке обозначена желтым цветом) старалась «приподнять» нос снаряда. Такое действие должно привести к опрокидыванию и последующему «кувырканию», но, благодаря «эффекту волчка», быстро вращавшийся снаряд разворачивал нос не вверх, а перпендикулярно действующей силе — на читателя. На этом движение не заканчивалось и сила сопротивления воздуха действовала уже на снаряд, нос которого был развернут. Она разворачивала его далее, в направлении, соответствовавшем верху рисунка. Непрерывные развороты приводили к прецессированию — вращению оси снаряда вокруг линии, проходящей через центр тяжести (правый снимок)

…Воздух на полигоне содрогнулся от мощного звука выстрела гаубицы. Чтобы отличать артиллерийские стволы по «голосу» опыта не хватало, но слежение за звуком пролетавших высоко над головой снарядов подсказывало: траектории их были навесными, гаубичными. Снаряды, удаляясь, еще набирали высоту; вдалеке хлопали их разрывы. Звук летящего снаряда был совершенно не похож на свист, который можно услышать в саундтреке кинофильмов. Это было шипение, становившееся то громче то глуше. Частота изменений интенсивности звука была около десятка герц. Объяснить шипение было легко: это — акустические колебания, порожденные локальными сжатиями и разрежениями воздуха при полете снаряда. А вот модуляция шипения, очевидно, происходила из-за прецессирования: оно явилось причиной периодического смещения зон различной слышимости в пространстве…

… В Первую мировую войну ее участники вступили, имея в своих арсеналах два важнейших ВВ: пикриновую кислоту (тринитрофенол) и тротил (тринитротолуол). Правда, были кандидаты и помощнее: гексоген (циклотриметилентринитрамин), синтезированный Хеннингом в 1898 г. итворение Толленса 1891 г. — тэн (петаэритрттетранитрат). В них плотности химической энергии и скорости детонации были повыше процентов на 30–40, но производство было более сложным, да и для задач, которые решали боеприпасы в то время, повышенная мощность ВВ не требовалась. Тринитрофенол и тринитротолуол удовлетворительно (рис. 1.30) дробили корпуса осколочных и фугасных снарядов, которые существенно потеснили в арсеналах широко применявшуюся в эру черного пороха шрапнель (рис. 1.31) и аналогичную ей по поражающему действию картечь (рис. 1.32).

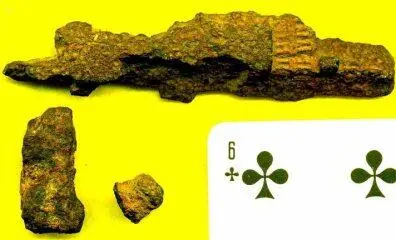

Рис. 1.30

Ручная граната — боеприпас, к прочности которого не предъявляются высокие требования, поэтому ее корпус допустимо ослабить, нанеся подрезку, за счет чего при взрыве (верхняя кинограмма) получаются осколки заданного дробления (нужных размеров и веса). Для артиллерийских снарядов такое решение годится не всегда. Детонационное дробление металлических оболочек — сложный процесс, с достаточной полнотой теорией не описанный. Важную роль поэтому играют данные высокоскоростной киносъемки, дающие возможность оценить параметры сетки образуемых трещин. Внизу слева — взрыв снаряда. Продукты детонации прорвались сквозь трещины в корпусе и закрыли разлетающиеся с меньшей скоростью осколки. Эффективными («убойными») считают осколки массами от 4 до 20 г (на нижнем правом снимке — слева). Мелкие (правее) теряют скорость, уже пролетев с десяток-другой метров, а крупные (выше) хоть и летят далеко, но из корпуса снаряда «наколоть» их можно немного, так что вероятность поражения цели будет невелика. Снаряды общего назначения в годы мировых войн снаряжались преимущественно тринитротолуолом, а в наши дни — составом A-IX-20 на основе гексогена. A-IX-20, конечно, помощнее, но благодаря наличию флегматизатора (инертного вещества, снижающего чувствительность к удару и трению) — не намного: чрезмерная бризантность привела бы к увеличению доли нежелательных мелких фракций в осколочном спектре. Кинограммы сняты, конечно, не в годы Первой мировой войны: тогда сверхскоростных кинокамер не существовало, хотя… известен достоверный случай, когда солдат выжил после очень близкого разрыва снаряда. Деревенский парень подробно описал последовательность развития трещин и прорыва газов взрыва через них. Среди слушателей был специалист, поразившийся резервам способностей человека, реализовавшимся в экстремальной ситуации

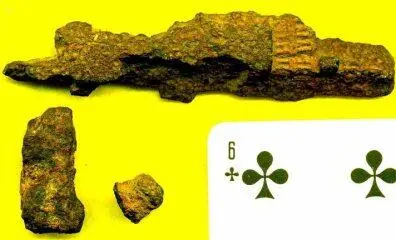

Рис. 1.31

На верхнем снимке — разрез унитарного выстрела с шрапнельным снарядом. Шрапнель была изобретена в 1803 г. иназвана по имени своего создателя, тогда — капитана английской службы (впоследствии он дослужился до генерал-майора). Форс пламени от трубки, через центральное отверстие в снаряде, достигает заряда черного пороха, взрыв которого выталкивает чугунные шарики, причем не во все стороны, как при разрыве ядра, а по направлению полета шрапнели. Чем больше дистанция полета готовых поражающих элементов, тем больше их рассеяние.

В годы Первой мировой и позже для дистанционного подрыва снаряда использовались, конечно, уже не такие трубки, которые впрессовывали в ядра те, кто осаждал Севастополь. Взрыватели с пиротехническими или механическими замедлителями, начинающими работу в момент выстрела, по старинке все так же называли трубками. В нижнем ряду слева — французская трубка HZ05, за ней — также французская, образца 1915 года, трубка двойного (дистанционного и ударного) действия. Замедление подрыва снаряда достигалось при горении пороховой мякоти на спирали (следующий снимок). Поворот колпачка изменял положение точки зажигания пороха на спирали, а значит, и задержку. Пороховая спираль долго служила во взрывателях, в чем автор убедился, найдя в 80-е годы германский взрыватель AZ-23, изготовленный в 1939 г. (правый нижний снимок), и разобрав его (дилетантам делать подобное никак нельзя!). Для короткозамедленного (при стрельбе по укреплениям) подрыва, в этом взрывателе также имелась пороховая спираль

Для шрапнели почти не осталось целей на полях боев: после краткого романтического периода, который во французской армии называли «L' élan vital» («душевный порыв», рис. 1.33) противники до отвала накормили друг друга огнем и стали зарываться в землю. В окопах глубиной в несколько метров солдатам не была страшна шрапнель (рис. 1.34). Снаряды гаубиц и мортир с взрывателями, установленными на замедление, конечно, могли принести неприятности, но только — при близких разрывах. Полевые оборонительные линии непрерывно совершенствовались, да еще и опирались на построенные до войны крепостные системы с совсем уж умопомрачительными бетонными сводами над головами их защитников. Такое стало возможным потому, что, несмотря на насыщенность огневыми средствами, полки и дивизии были малоподвижными, не могли быстрым маневром сорвать попытки противника построить прочную оборону. На это способны танковые и механизированные войска, но им только предстояло родиться. Ну а аристократическую кавалерию густо расставленные в обороне пулеметы (рис. 1.35) секли, как капусту.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу