Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако поражающий элемент должен быть компактным телом, а не тонкой кумулятивной струей, потому что вероятность того, что струя инициирует детонацию малочувствительного ВВ, которым снаряжен заряд, невелика.

Скорости метания компактных тел, превышающие 5 км/с, получают с помощью легкогазовых пушек и рельсотронов.

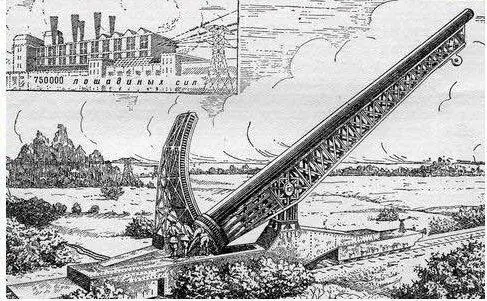

…Надеюсь, читатель не забыл о «Хохдрукспумпе», не слишком лестно охарактеризованной в главе 2. Когда необходимо достичь скоростей, сравнимых с первой космической, бесполезно дополнительными пороховыми зарядами «подкачивать» в ствол газы, потому что тепловая скорость их молекул становится сравнимой со скоростью снаряда и при соударениях с его дном они уже не сообщают сколь-нибудь значительный импульс. В легкогазовой пушке продукты сгорания пороха не воздействуют непосредственно на метаемое тело, а толкают перед собой слой более легкого газа (водорода или гелия), в котором скорость молекул выше, что дает возможность разогнать метаемое тело (правда, очень и очень легкое — доли грамма) до скоростей порядка 10 км/с. Но и сверхлегкий снаряд приходится разгонять долго, поэтому длина легкогазовых пушек достигает десятков метров и место им — в лабораториях, а не на поле боя.

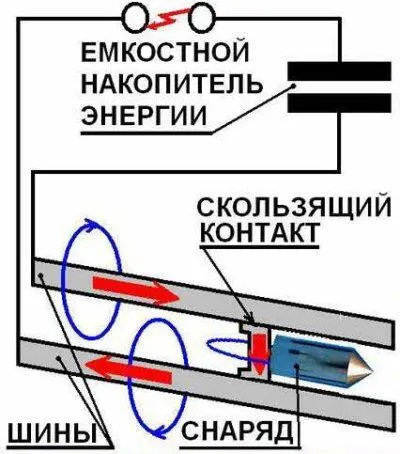

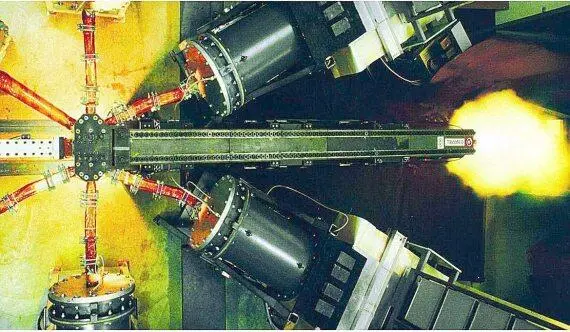

Рельсотрон также весьма громоздок (рис. 4.15), так что в боеприпасах, где экономят каждый грамм и каждый миллиметр, необходим разгон поражающего элемента с куда большим ускорением. Идея Соловьева заключалась в том, чтобы обойти газокинетический барьер, обусловленный недостаточной тепловой скоростью молекул в газах взрыва, применив магнитное поле для разгона, значительно более «жесткого», чем в рельсотроне.

Если внутрь сжимаемого лайнера (см. рис. 4.9) поместить хорошо проводящее тело, то и оно испытает действие огромных пондерромо-торных сил магнитного поля — совсем другого порядка по сравнению не только с «домашней» пушкой Гаусса, но и рельсотроном — и может приобрести значительную скорость. Причем, если в выстреле «домашней» пушки существенную роль играют ферромагнитные свойства метаемого тела, то в ИВМГ плотности энергии такие, что ферромагнетизмом можно пренебречь. Для тех ИВМГ, которые можно было собрать в МВТУ, оценки давали массу метаемого тела (его стали называть «стрелочкой», хотя по форме оно напоминало капельку) чуть более грамма. Были идеи и как подавить нестабильности — до радиусов сжатия в несколько миллиметров, чего для метания было вполне достаточно.

Стрелочки изготовили из самого тугоплавкого металла — вольфрама. Это мало повлияло на результат: на блоке из алюминия, служившим мишенью, осталась лишь неглубокая вмятина от близкой детонации заряда ИВМГ. Напрашивалось предположение, что стрелочка еще в процессе метания испарилась, будучи нагрета вихревыми токами, индуцированными сильным магнитным полем (проводимость вольфрама втрое ниже, чем меди, и глубина проникновения поля (скин-слоя) для микросекундного времени сжатия превышает сотню микрон).

Тогда в приповерхностный слой вольфрама с помощью установки ионной имплантации внедрили частицы углерода, а поверх — еще и десятимикронный слой очень хорошо проводящего серебра. Это позволяло надеяться, что почти все магнитное поле и ток будут сосредоточены в слое серебра. Серебро, конечно, должно было испариться, а углерод — хоть как-то воспрепятствовать теплопередаче в вольфрам. Участники опытов с восхищением рассматривали блестящие, высокотехнологичные стрелочки. Потом прогремел взрыв и в алюминиевом блоке было, наконец, обнаружено долгожданное отверстие. В него радостно тыкали иголками, наивно пытаясь что-то нащупать. Даже небольшой кусочек вольфрама должен контрастно выделяться на фоне алюминия, но рентгеновский снимок мишени (рис. 4.16) показал: кратер «чист», и чуть искривлен, что указывало на потерю устойчивости образовавшего его тела. Стрелочка летела, расходуя себя, испарения не удалось избежать, его только замедлили. Провели еще один опыт: стрелочкой выстрелили в блок оргстекла, снимая ее полет скоростной камерой. На проявленной пленке увидели, как нечто оставляет за собой конус из помутневшего от ударной волны оргстекла, а потом все поле съемки закрывали трещины. И эти снимки сохранились, но разобраться в них, не являясь специалистом, непросто; они позволили определить скорость того, что поначалу оставалось от стрелочки, — 4,5 км/с и дистанцию, на которой от нее не оставалось ничего — несколько сантиметров. Дальнейшее «дожимание» конструкции привело к тому, что эффект высокоскоростного удара стал существенным даже в броне, но стрелочки все равно испарялись в преграде без остатка. Газокинетический барьер вроде и удалось обойти, но за ним стоял другой, «выстроенный» вихревыми токами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: