Евгений Шанихин - Глубоководные аппараты (вехи глубоководной тематики)

- Название:Глубоководные аппараты (вехи глубоководной тематики)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточный горизонт

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Шанихин - Глубоководные аппараты (вехи глубоководной тематики) краткое содержание

Вниманию читателей предлагается книга, посвященная созданию первого поколения отечественных обитаемых подводных аппаратов, предназначенных для работы на глубинах более 1000 м История подводного флота, несмотря на вал публикации последнего времени, остается мало известной не только широкой общественности, но и людям, всю жизнь проработавшим в отрасли Между тем. сложность задач, стоящих перед участниками работ по «глубоководной тематике» – так это называлось в Министерстве судостроительной промышленности – можно сравнить только с теми, что пришлось решать создателям космических кораблей Но если фамилии Королева и Гагарина известны всему миру, го о главном конструкторе глубоководной техники Юрии Константиновиче Сапожкове или первом капитане-глубоководнике Михаиле Николаевиче Диомидове читатель впервые узнает из этой книги.

Автор постарался показать процесс создания и испытаний подводного аппарата как сложной технической системы, входящей, в свою очередь, в еще более сложный комплекс подводно-технических работ. На живых и наглядных примерах показано, как забвение или недооценка системного подхода затрудняла создание и использование глубоководной техники

Глубоководные аппараты (вехи глубоководной тематики) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только перечисленные мероприятия могут обеспечить оптимизацию величин главных размерений и подъемного веса ГА при его безусловной надежности эксплуатации и высокой безопасности. Для рядового конструктора-подводника все это – принципиально новые задачи, требующие его переподготовки.

Главному конструктору проекта, его заместителям и ведущим специалистам группы пришлось немало потрудиться, разъясняя конструкторам бюро назначение, условия эксплуатации и вытекающие из них особенности проектирования ГА. Задача была не из легких – сломать сложившиеся за много лет "лодочные" традиции и образ мышления конструкторского состава при решении новых проблем, возникающих на каждом шагу.

Это, прежде всего, рассчитанный на рабочее давление 200 атмосфер прочный корпус с необходимым насыщением: входным люком, иллюминаторами и кабельными проходами. Это архитектура ГА и выбор состава движитсльно-рулевого комплекса из условий маневрирования вблизи грунта и работы манипуляторным устройством.

Это тип и необходимая энергоемкость электроэнергетической системы, обеспечивающая все возможные режимы работы ГА. Это типы и состав судовых систем, обеспечивающих работу на всех эксплуатационных глубинах погружения.

Это состав радиоэлектронного вооружения ГА, работающего на глубинах до 2000 м. Это состав необходимых судовых устройств, обеспечивающих нормальную эксплуатацию ГА в открытом море с борта судна-носителя. И наконец, состав систем жизнеобеспечения экипажа, размещаемого в малом замкнутом объеме в течение всей автономности аппарата.

И все эти новые проблемы, повторюсь еще раз, необходимо было решать с учетом строжайшей экономии веса, безусловной надежности корпусных конструкций и комплектующего оборудования, высокой безопасности для экипажа. В течение всего цикла проектирования и строительства группа главного конструктора вместе с наблюдающими от заказчика ревностно следила за выполнением исполнителями работ этих "трех китов" глубоководной тематики.

Сравнительно малая трудоемкость проекта 1825 требовала привлечения ограниченного числа конструкторов. Назревала целесообразность разработки проекта в целом в отдельном производственном подразделении, однако руководство бюро пренебрегло этим, отодвинув нужды проектирования первенца отечественной глубоководной тематики в тень основных заказов.

Первоначально ограничились закреплением за проектом 1825 ведущих конструкторов необходимых специализации, ранее занимавшихся проектами "Наука", ЭГПЛ и "Поиск". Ими, под руководством группы главного конструктора проекта, с привлечением институтов отрасли, был выполнен большой объем исследовательских проработок по выбору необходимых характеристик материалов прочного и легкого корпусов, величин постоянных плавучих объемов, замещения переменных грузов и параметров остойчивости, оптимального архитектурного типа ГА, состава и параметров его движительно-рулевого комплекса, типа и характеристик забортных судовых систем (уравнительно-заместительная, дифферентная, гидравлика, воздух высокого давления и погружение-всплытие), типа и характеристик судовых систем регенерации, вентиляции и кондиционирования воздуха в прочном корпусе, рациональной электроэнергетической системы канализации тока и системы наружного освещения, состава и характеристик радиоэлектронного вооружения, состава средств дистанционного и автоматического управления, состава и параметров судовых устройств (спускоподъемного, буксирною, якорного, швартовного и балластного).

Выполненные исследовательские проработки позволили группе главного конструктора выбрать в качестве прочного корпуса цилиндрическую оболочку, подкрепленную тавровыми шпангоутами и замкнутую с торцов полусферическими переборками. В качестве материала прочного корпуса была принята рекомендованная ЦНИИ "Прометей" высоколегированная свариваемая корпусная сталь, производство которой надлежало еще освоить.

Форма корпуса определила оптимальную архитектуру, подобную американскому ГА "Aluminaut", с кормовым ограждением входного люка, развитой килевиной, булевыми бортовыми балластными цистернами и развитой носовой оконечностью, материалом которых был принят рекомендованный ЦНИИ ТС стеклопластик на основе полиэфирных смол, впервые примененный для этих целей в подводном судостроении. Предполагалась возможность установки в проницаемых частях корпуса по результатам дифферентовки ГА необходимого количества блоков плавучести из "сферопластика" – композитного материала из стеклянных полых микросфер, связанных эпоксидной смолой Этот материал с удельным весом 0,6-0,7 т/м³ для глубин до 2000 м также подлежал промышленному освоению.

В качестве электроэнергетической установки были приняты батареи погружных свинцово-кислотных аккумуляторов СП-200, размещаемых в специальных проницаемых контейнерах в килевине ГА. Их еще предстояло разработать Научно-исследовательскому аккумуляторному институту.

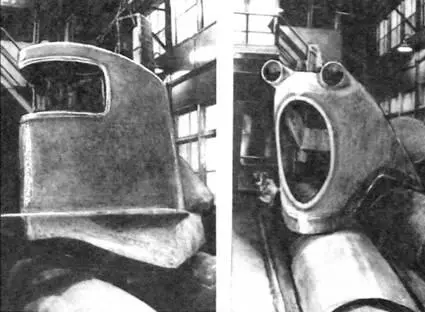

Конструкции легкого корпуса “Севера-2” перед сборкой.

Движительно-рулевой комплекс был принят в составе кормовой поворотной колонки с винтом фиксированного шага в насадке и двух вертикальных поворотных колонок с винтами фиксированного шага в насадках, размешенных на заваливающихся штангах, установленных в надстройке ГА в районе его мидель- шпангоута. В качестве привода винтов были приняты гидромоторы, питаемые от гидронасосов с регулируемой подачей, приводимых погружным асинхронным электродвигателем переменного тока.

Для замещения переменных грузов ГА и компенсации изменения его плавучести при погружении или всплытии вследствие изменения плотности воды и обжатия прочного корпуса на борту была предусмотрена водяная уравнительно-заместительная система, состоящая из прочных цистерн, диафрагменного водяного насоса и дистанционно управляемой водяной арматуры, размещенных в килевине. Насос получал питание от специального масляного насоса, навешенного на электродвигатель насосного агрегата гидрокомплекса.

Для создания или выравнивания статического дифферента ГА на его борту' была предусмотрена забортная ртутно-масляная дифферентная система, состоящая из носовой и кормовой дифферентных цистерн, разделенных каждая резиновой диафрагмой на две равные части, заполненные одна – ртутью, а другая – маслом от гидрокомплекса. Цистерны были соединены трубопроводом с дистанционно управляемой электромагнитной арматурой. Масло от насоса гидрокомплекса перегоняло ртуть из одной цистерны в другую, создавая тем самым необходимый момент для погашения или создания требуемого дифферента аппарата. Вся система размешалась вне прочного корпуса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: