Коллектив авторов - История электротехники

- Название:История электротехники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство МЭИ

- Год:1999

- Город:М.

- ISBN:5-7046-0421-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История электротехники краткое содержание

Книга посвящена истории электротехнической науки и промышленности как в нашей стране, так и за рубежом. В ней рассмотрены все основные этапы развития электротехники, начиная с ее зарождения и до наших дней. Показана роль отечественных и зарубежных ученых, внесших наибольший вклад в развитие электротехники.

Подробно и конкретно рассмотрены основные достижения различных отраслей электротехники: электроэнергетики; электромеханики; электротехнологии; электрического транспорта; светотехники; электрических материалов и кабелей; промышленной электроники и электроизмерительной техники.

В главе «Персоналии» приведены краткие биографические сведения о крупнейших отечественных и зарубежных ученых и специалистах в области электротехники.

История электротехники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стремление повысить мощность магнитоэлектрических генераторов привело к увеличению количества постоянных магнитов. Этот путь отражал уже знакомую из истории развития электродвигателей тенденцию: для увеличения мощности соединять несколько элементарных машин в одну. Наибольшее распространение в лабораторной практике 40–50-х годов XIX в. получил магнитоэлектрический генератор немецкого электротехника Э. Штерера (1813–1890 гг.) с тремя вращающимися постоянными магнитами (1843 г.). Этот генератор использовался учеными (в том числе Э.Х. Ленцем и Б.С. Якоби) для исследования процессов в магнитоэлектрических машинах.

Известный толчок к построению более мощных магнитоэлектрических генераторов дали дуговые лампы с регуляторами, получившие применение на маяках в связи с развитием морского транспорта. Еще в 1849 г. профессор физики Брюссельской военной школы Нолле принялся за построение мощного магнитоэлектрического генератора для установки на маяках, избрав уже проторенный путь комбинирования в одном агрегате большого числа машин. Работы Нолле были продолжены другими учеными, и к 1856 г. машина получила свое конструктивное завершение. Для производства таких генераторов в Париже была организована электропромышленная компания «Альянс» (отсюда произошло и название новой машины). Первая такая машина была установлена на маяке близ г. Гавра.

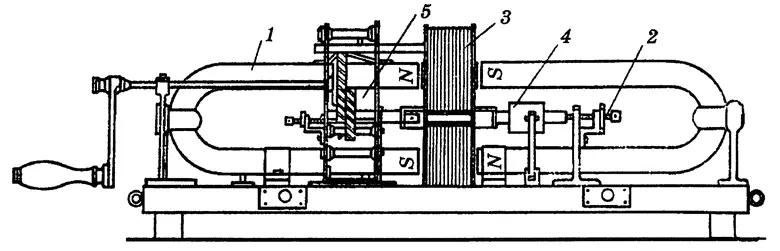

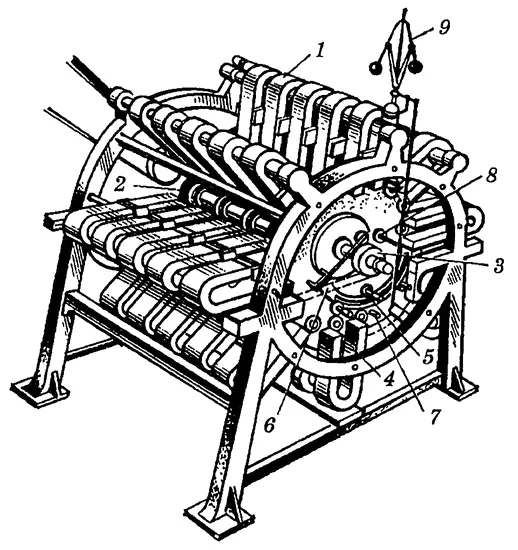

В генераторе «Альянс» на чугунной станине были укреплены в несколько рядов подковообразные постоянные магниты, расположенные по окружности и радиально по отношению к валу. В промежутках между рядами магнитов на валу устанавливались диски с большим числом катушек-якорей (рис. 2.20). В изображенной на рис. 2.20 машине было 40 магнитов и 64 стержня (явнополюсных якоря). Различные варианты машины «Альянс» имели разное количество рядов магнитов (три, пять, семь). На валу генератора укреплен коллектор с 16 металлическими пластинами, изолированными друг от друга и от вала машины. В качестве коллекторных щеток служили специальные ролики. В машине впервые было предусмотрено устройство для смещения роликов в зависимости от нагрузки. Перемещение роликов происходило под действием тяг, идущих от центробежного регулятора, который был связан с валом машины.

В течение 1857–1865 гг. в эксплуатации было около 100 машин «Альянс». Для привода одной такой машины требовался паровой двигатель мощностью 6–10 л.с. Масса шестидисковой машины «Альянс» доходила до 4 т. Есть сведения, что машина «Альянс» получила одобрение М. Фарадея.

Генератор «Альянс» нагляднее, чем другие, меньшие по размерам машины, показал недостатки, присущие вообще магнитоэлектрическим машинам. Материалы и технология производства постоянных магнитов были еще несовершенными. Под действием реакции якоря, в результате естественного старения и возможных вибраций магниты быстро размагничивались, в связи с чем ЭДС генератора уменьшалась и его мощность снижалась. Во всех этих машинах применялись стержневые якоря, имевшие многослойную обмотку. При работе они быстро нагревались вследствие плохого отвода теплоты, что приводило к разрушению изоляции. Масса и габариты магнитоэлектрических генераторов, несмотря на их небольшую мощность, были весьма значительными, и крупные машины были сравнительно дорогими. Принципиальным недостатком машин с явнополюсными якорями явилось то, что они давали резко пульсирующий ток.

Второй этап в развитии электрического генератора постоянного тока условно можно обозначить промежутком времени между 1851 и 1867 гг. Этот этап характеризуется преимущественным конструированием генераторов с независимым возбуждением, т.е. с возбуждением электромагнитов от постороннего, независимого источника. Это способствовало значительному улучшению работы генераторов и уменьшению их относительной массы.

Впервые обоснованное указание на целесообразность замены постоянных магнитов электромагнитами дали в начале 50-х годов XIX в. немецкий ученый Вильгельм Зинстеден (1803–1891 гг.) и датский изобретатель Серено Хиорт (1801–1870 гг.), но их идеи и конструкции были настолько необычны и неожиданны, что вначале не привлекли к себе должного внимания.

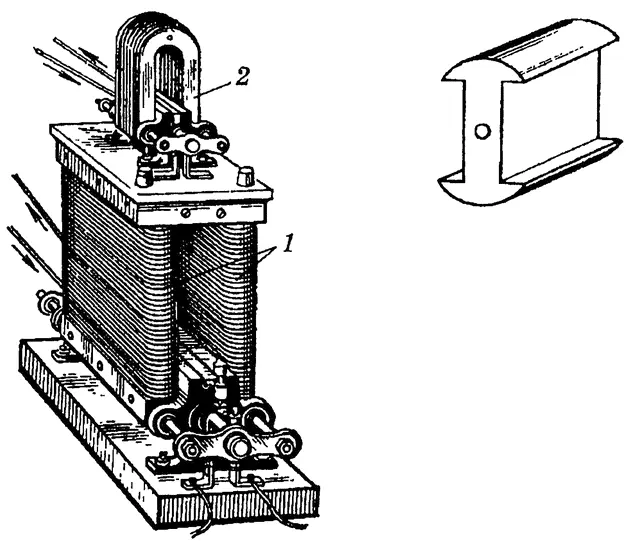

В качестве характерного примера генератора с электромагнитами, обмотки которых питались токами от независимого источника, может быть указан генератор англичанина Генри Уайльда (1863 г.). Этот генератор (рис. 2.21) имел П-образный электромагнит 7, для питания которого был приспособлен отдельный возбудитель — небольшой магнитоэлектрический генератор 2. Вместо обычно применявшегося стержневого якоря Г. Уайльд использовал предложенный в 1856 г. крупным немецким электротехником и предпринимателем Вернером Сименсом (1816–1892 гг.) якорь с сердечником двутаврового сечения (так называемый двухТ-образный якорь), который является разновидностью явно-полюсного якоря. Этот якорь имел форму вала с продольными выточками, в которые укладывалась обмотка. Машина с двухТ-образным якорем обладала меньшим магнитным рассеянием, чем со стержневым, но в то же время этот якорь, как и стержневой, имея многослойную обмотку с плохим теплоотводом, сильно нагревался и тем самым ограничивал мощность установки.

Машина Г. Уайльда подготовила конструкторскую мысль к созданию генераторов с самовозбуждением.

Началом третьего этапа в развитии генераторов постоянного тока условно можно считать 1867 г., когда почти одновременно в разных странах был установлен принцип самовозбуждения. Мы пишем «условно» потому, что одну какую-то дату назвать невозможно; вокруг этого важнейшего в истории электрических машин изобретения разгорелся большой спор о приоритете. На первенство претендовали очень известные ученые и изобретатели. Дело обстояло так.

В январе 1867 г. В. Сименс представил в Берлинскую академию наук доклад, в котором изложил сущность принципа самовозбуждения. В докладе были такие слова: «Однако того небольшого количества магнетизма, которое остается даже в самом мягком железе, достаточно, чтобы при возобновлении вращения снова получить в замкнутой цепи непрерывное возрастание тока. Следовательно, достаточно один раз пропустить ток в цепь обмотки неподвижного магнита, чтобы сделать прибор способным давать ток при каждом возобновлении вращения».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)