Коллектив авторов - История электротехники

- Название:История электротехники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство МЭИ

- Год:1999

- Город:М.

- ISBN:5-7046-0421-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История электротехники краткое содержание

Книга посвящена истории электротехнической науки и промышленности как в нашей стране, так и за рубежом. В ней рассмотрены все основные этапы развития электротехники, начиная с ее зарождения и до наших дней. Показана роль отечественных и зарубежных ученых, внесших наибольший вклад в развитие электротехники.

Подробно и конкретно рассмотрены основные достижения различных отраслей электротехники: электроэнергетики; электромеханики; электротехнологии; электрического транспорта; светотехники; электрических материалов и кабелей; промышленной электроники и электроизмерительной техники.

В главе «Персоналии» приведены краткие биографические сведения о крупнейших отечественных и зарубежных ученых и специалистах в области электротехники.

История электротехники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дальнейшая история дугового электрического освещения связана с изобретением различных механических и электромагнитных регуляторов, так как по мере сгорания электродов расстояние между ними возрастало и электрическая дуга гасла. Регулятор был самой сложной и дорогостоящей частью дуговой лампы.

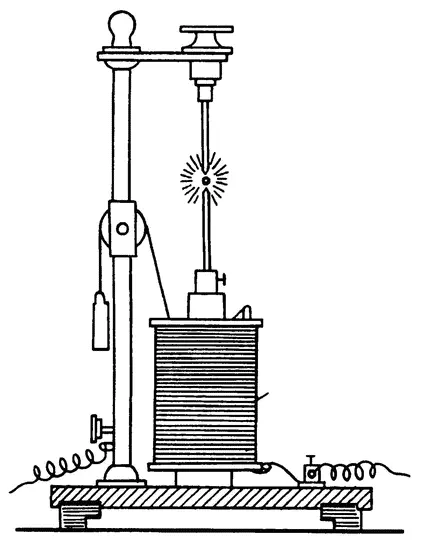

Одной из первых по времени (1848 г.) конструкций дуговой лампы с электромагнитным регулятором была лампа французского механика Аршро (рис. 2.25). Эта лампа, в частности, применялась для освещения площади перед зданием Адмиралтейства в Петербурге. Б о льшую известность получило применение десяти дуговых ламп с регуляторами талантливого русского изобретателя Александра Ильича Шпаковского (1823–1881 гг.) в 1856 г. при иллюминации на Лефортовском плацу в Москве во время торжеств по случаю коронации Александра II. Их по праву называли «электрическими солнцами Шпаковского». В них применялось комбинированное (электрическое и механическое) регулирование. Эти лампы были наиболее современными, в том числе и по сравнению с зарубежными.

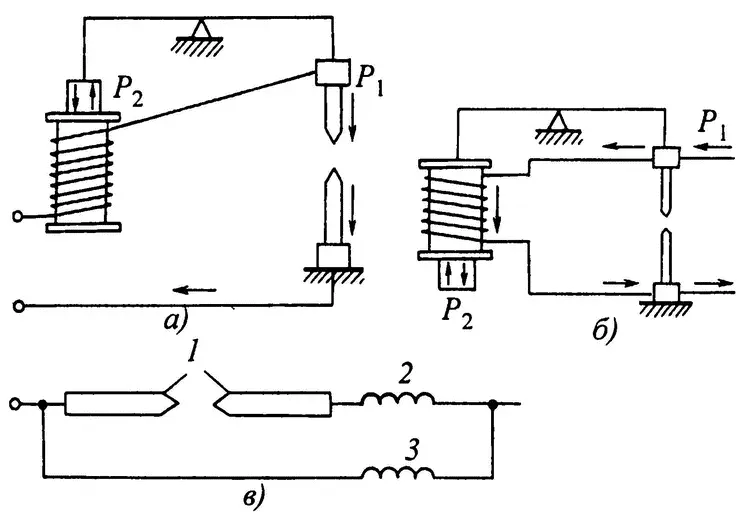

По характеру электрической схемы питания регуляторы разделяли на три группы: с последовательным и параллельным питанием, дифференциальные (рис. 2.26). В регуляторах с последовательным питанием обмотка электромагнита включалась последовательно с дугой, а с параллельным — параллельно. В дифференциальном регуляторе горение дуги регулировалось как последовательной, так и параллельной обмотками. После включения лампы регулятор работал при любом положении углей. Электромагнитные регуляторы в дуговых электрических лампах, обеспечивающие автоматическое регулирование расстояния между электродами дуги, были самыми распространенными электрическими устройствами в 50–70-х годах XIX в. До появления свечи Яблочкова в 1876 г. электромагнитный регулятор являлся наиболее важным конструктивным узлом дуговых ламп, без которого последние не могли работать. Большинство дуговых ламп различалось только устройством регулятора.

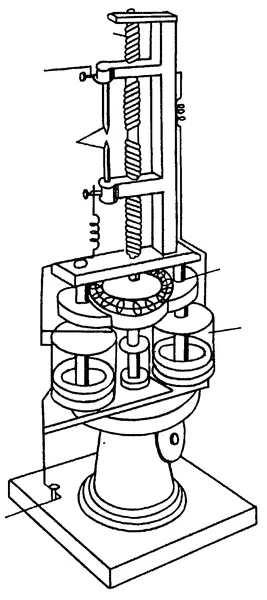

Наиболее совершенные дифференциальные регуляторы были разработаны в 1869–1870 гг. известным русским электротехником, одним из основателей журнала «Электричество» Владимиром Николаевичем Чиколевым (1845–1898 гг.). Им впервые в мировой электротехнической практике был применен метод электромашинного регулирования. На рис. 2.27 показана дуговая лампас электромашинным регулятором. Последовательная и параллельная обмотки регулятора служили обмотками возбуждения двигателя 3, 4. Действие электромагнитов было встречным: при сгорании углей 1 усиливалось действие параллельной обмотки, якорь 5 вращал

вал 2 в одну сторону и угли сближались. При чрезмерном сближении углей усиливалось действие последовательной обмотки, угли раздвигались.

Идея дифференциального регулятора, получившего широкое применение в прожекторостроении, была использована другими конструкторами, в частности немецким фабрикантом З. Шуккертом. Крупносерийный выпуск дуговых ламп с дифференциальным регулятором был налажен в конце 70-х годов на заводах В. Сименса (с которыми объединялись заводы 3. Шуккерта), и такая лампа стала продаваться под именем «дуговая лампа Сименса».

С 80-х годов дуговые лампы с дифференциальным регулятором стали единственным типом дуговых источников света, которые применялись для освещения улиц, площадей, гаваней, а также для освещения больших помещений производственного и общественного назначения; они стали традиционными источниками света в прожекторной и светопроекционной технике.

Самая первая лампа накаливания была построена английским физиком У. Деларю (1819–1889 гг.). В этой лампе накаливалась платиновая спираль, находящаяся в стеклянной трубке.

Следующий шаг был сделан в 1838 г., когда бельгиец Жобар стал накаливать угольные стержни в разреженном пространстве. Эта лампа была, конечно, дешевле, но срок ее службы был незначительным.

После 1840 г. были предложены многочисленные конструкции ламп накаливания: с телом накала из платины, иридия, угля или графита и т.д.

В 1854 г. по улицам Нью-Йорка разъезжал немецкий эмигрант Генрих Гебель (1818–1893 гг.), на повозке которого находилась подзорная труба и лампа накаливания. Последняя служила для привлечения публики, которая приглашалась взглянуть через подзорную трубу на кольца Сатурна. Замечательным было то, что телом накала в лампе Гебеля служило обугленное бамбуковое волокно; нить была помещена в верхнюю часть закрытой барометрической трубки, т.е. в разреженное пространство. Медные проводники подходили к нити накала сквозь стекло. Лампа Гебеля могла гореть в течение нескольких часов.

В 1860 г. Джон В. Сван (1828–1914 гг.) в Англии впервые применил для лампы накаливания обугленные полоски толстой бумаги или бристольского картона, накаливавшиеся в вакууме.

Дальнейшее развитие электрического освещения будет рассмотрено в следующей, третьей главе.

2.1. Петров В.В. Известие о гальвани-вольтовских опытах. СПб., 1803.

2.2. Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров. М.: Наука, 1985.

2.3. Ампер А. Электродинамика. М.: Изд-во АН СССР, 1954.

2.4. Кошманов В.В. Георг Ом. М.: Просвещение, 1980.

2.5. Кирхгоф Г.Р. Избранные труды. М.: Наука, 1958.

2.6. Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству. М.: Изд-во АН СССР, 1947.

2.7. Цверава Г.К. Джозеф Генри. Л.: Наука, 1983.

2.8. Максвелл Д.К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М.: Гостехиздат, 1934.

2.9. Ленц Э.Х. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1950.

2.10. Лежнева О.А., Ржонсницкий Б.Н. Эмилий Христианович Ленц. М. — Л.: Госэнергоиздат, 1952.

2.11. Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. М.: Гостехиздат, 1933.

2.12. Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд. иностр. лит., 1956.

2.13. Электродвигатель в его историческом развитии. Документы и материалы / Под ред. В.Ф. Миткевича. М.: Изд-во АН СССР, 1936.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)