Авиация и космонавтика 2013 11

- Название:Авиация и космонавтика 2013 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2013 11 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2013 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта носовая башня должна была заключать в себе ряд новинок. В ней впервые предстояло установить два спаренных станковых пулемета ПВ-1, сделанных на базе пехотных «максимов», у которых вместо водяного применялось воздушное охлаждение. Башня, являвшаяся подвижной установкой, впервые вооружалась пулеметами с непрерывным ленточным питанием. Поворот башни в горизонтальной плоскости происходил от электропривода, а в вертикальной плоскости его производил сам стрелок, сидевший на сиденье и своим весом уравновешивающий вес оружия. Чтобы осуществлять наводку оружия в вертикальной плоскости, достаточно было стрелку легко упереться ногами в пол».

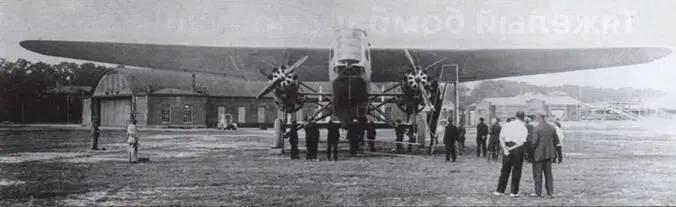

30 июня 1931 г. ТБ-5 вывезли на аэродром. У нового самолета по традиции собралось много участников его постройки.

Справа спиной стоят Д.П. Григорович (в кепке) и Г.Е. Чупилко (в белой рубашке). В стороне, слева, запуска двигателей ожидают двое пожарных.

Правый передний двигатель запущен. За прошедшее время носовую башню развернули максимально влево, видна дверца, через которую в случае необходимости стрелок мог покинуть самолет с парашютом.

Крыло ТБ-5 трехлонжеронное, с частым шагом нервюр (поэтому и очень трудоемкое, особенно по части крепления полотняной обшивки), имело небольшие подкосы к фюзеляжу. Дополнительным назначением подкосов было получение более жесткой конструкции крепления двигателей.

На самолете с каждой стороны фюзеляжа под крылом устанавливались по два двигателя Гном Рон «Юпитер» мощностью 480 л.с. (у нас впоследствии его обозначали как М-22), один за другим, причем задний двигатель был снабжен для улучшения охлаждения головок цилиндров кольцом Тауненда. Воздушные винты деревянные, передний — тянущий, задний — толкающий.

В начале лета 1931 г. ТБ-5 вывезли на аэродром. После проведения соответствующих проверок и доводок было решено выпустить машину в воздух. 30 июня летчик Бенедикт Бухгольц совершил первый пробный полет самолета в зоне Ходынского аэродрома. Естественно, перед полетом имелись опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины в воздухе, интересовало в частности, как поведет себя стабилирон. Бухгольц после приземления все опасения развеял, заявив буквально следующее: «Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления самолетом невиданная. Очень малы нагрузки на рули».

К 20 июля 1931 г. самолет совершил 4 успешных полета. При взлетном весе 11200 кг, запасе топлива 1850 кг, дальность полета определялась в 1100 км. Достигнутая продолжительность нахождения в воздухе при крейсерской скорости 162 км/ч на высоте 3000 м составляла 6,7 ч.

Максимальная дальность полета при полной загрузке топливом 2410 кг составляла 2100 км. Взлетный вес при этом — 12060 кг, из них бомб 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/ч у земли, практический потолок — 3500 м, разбег на взлете — 400–420 м.

Полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценили как невысокие, особенно в сравнении с уже летающим в течении полугода ТБ-3. Причиной полученных результатов являлась не вполне удачная тандемная установка двигателей Гном Рон «Юпитер». Двигатели были оснащены воздушными винтами, более подходящими для самолетов истребителей, нежели для бомбардировщика. Кроме того, толкающие винты задних двигателей по условиям их размещения под крылом самолета пришлось значительно уменьшить в диаметре.

Однако, в сравнении с ТБ-3, у бомбардировщика Григоровича имелись и неоспоримые преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве. По последнему показателю ТБ-5 оценивался равнозначно с ТБ-1 и на четверть проще в изготовлении, чем ТБ-3.

Одновременно, оставалисьнадежды на получение двигателей ФЭД. Летом 1931 г. на моторном заводе № 24 в производстве находились 12 ФЭДов, имелись заделы еще на 10 таких двигателей. В связи с этими обстоятельствами, 25 июля 1931 г, по постановлению Совета труда и обороны республики в программу серийного строительства было введено обязательство постройки шести ТБ-5: один опытный экземпляр и пять самолетов войсковой серии. Более того, при планах формирования новых бомбардировочных эскадрилий на 1932 г. эти 6 аппаратов был и учтены. Так как надежды на смену моторн ых установок было мало, обозначались они как ТБ-5 с М-22, или просто ТБ М-22.

Начальник Всесоюзного авиационного обьединения П.И. Баранов (в недавнем прошлом начальник ВВС) считал, что в ожидании двигателей ФЭД постройку ТБ-5 нужно затормозить и перенести ее на 1932 г. С таким предложением он обратился в ВСНХ СССР. Однако Председатель СНК СССР В.М. Молотов руководствовался какими то особыми соображениями, поэтому идею его отклонил и предложил принять все меры для скорейшей постройки серии ТБ-5. Причина столь ревностного отношения к самолету заключалась в том, что его создали в организации, патронируемой ОГПУ. Причем успехи, достигнутые представителями «органов», наглядно уже были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. Демонстрировались кроме ТБ-5 модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и суперновинка — пушечный истребитель И-Z. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось искоренить вредительство и найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Поэтому никакие отсрочки не принимались. Достигнутые результаты следовало закреплять. Что и было продемонстрировано спустя короткое время. 27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро и Центральный аэрогидродинамический институт превратили в Объединенное техническое бюро (ОТБ) — ЦКБ-ЦАГИ. Руководителем этой организации назначили Е.С. Пауфлера {1} 1 …* Попытка подчинить опытное авиастроительство Техническому отделу ОГПУ на самом деле являлась лишь эпизодом в длинной череде реорганизаций авиационной промышленности. Стремление сталинского руководства обеспечить более жесткое административное управление оборонными отраслями экономики наблюдалось уже начиная с 1927 г. — тогда Авиатрест был переподчинен Военно-промышленному управлению ВСНХ СССР. Весной 1930 г. упразднили и Авиатрест, имеющий в своей деятельности элементы коммерческой целесообразности и хозрасчета. Образованное взамен Авиатреста Всесоюзное авиационное объединение (ВАО) три месяца подчинялось Главному управлению металлопромышленности, затем на полгода отошло в ведомство Наркомвоенмора (т. е. находилось под К. Е. Ворошиловым), затем вновь, в феврале 1931 г. было переподчинено ВСНХ. Далее, в январе 1932 г., с образованием Наркомата тяжелой промышленности (НКТП), ВАО реорганизуется в Гпавное управление авиапромышленности — Глававиапром. Происходит разукрупнение и опытного авиастроительства — ЦАГИ и ЦКБ далее действуют вновь самостоятельно.

.

Интервал:

Закладка: