Техника и вооружение 2007 04

- Название:Техника и вооружение 2007 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2007 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2007 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

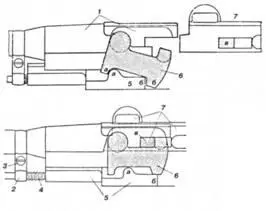

Взаимное положение ствола, затвора и личинок в запертом положении и при отпирании канала ствола:

1 – ствол; 2 – упор ствольной пружины; 3 – винт упора ствольной пружины; 4 – ствольная пружина; 5 – короба; 6 – запирающая личинка; 7 – затвор; а – фигурный уступ короба и передняя пятка личинки; б – боковые выступы короба; в – боевой выступ затвора.

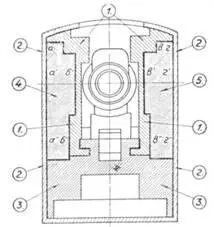

Поперечный разрез автомата Федорова по оси цапф личинок:

1 – казенная часть ствола; 2 – обойма; 3 – короб; 4,5 – личинки.

Автоматика оружия работала на основе отдачи ствола с коротким ходом. Запирание канала ствола производилось продольным скользящим затвором с помощью качающихся личинок. Личинки своими цапфами вставлялись в гнезда казенной части ствола и удерживались надевавшейся на ствол обоймой. Ствол двигался в пазах коробки своими направляющими в казенной части, направляющей для дульной части ствола служил наконечник ложи. При движении ствола и затвора назад передние выступы личинок набегали на уступ неподвижного короба и поворачивались, освобождая затвор. Ствол поворачивал рычажный ускоритель, через который сообщал затвору дополнительный импульс движения. При обратном движении нижние выступы личинок набегали на выступы короба, личинки поднимались в прежнее положение, происходило запирание. Ствол и затвор имели свои возвратные пружины. Рукоятка затвора располагалась с правой стороны. Сверху затвор закрывался подвижной крышкой, призванной уменьшить засорение и запыление механизмов. Укорочение ствола в сочетании с остроумным решением системы запирания позволило уложить оружие в небольшие габариты и массу: ручное ружье-пулемет Федорова было короче штатной магазинной винтовки и легче имевшихся ружей-пулеметов. Правда, при несменяемом легком стволе оно не могло вести интенсивный огонь. Коробка и казенная часть ствола автомата имели весьма сложные очертания. Питание патронами – от сменного коробчатого магазина секторной формы с шахматным расположением патронов. Защелка магазина располагалась впереди него.

Ударно-спусковой механизм – куркового типа, с винтовой боевой пружиной, допускал ведение одиночного и автоматического огня. Рычажки флажкового переводчика и предохранителя находились внутри спусковой скобы. Поворот хвоста переводчика, расположенного позади спускового крючка, вперед соответствовал автоматической стрельбе, а хвост переводчика, прижатый к спусковой скобе, – одиночной. Автоспуск служил также отражателем стреляной гильзы. Флажковый предохранитель при повороте вниз блокировал спуск. Расположение переводчика и предохранителя позволяло управлять ими без отрыва стреляющей руки от ложи. Выемка в головке курка служила автоматическим предохранителем при неполном запирании, поскольку не позволяла курку нанести удар по ударнику до прихода ствола и затвора в крайнее переднее положение.

Поскольку баллистика оружия была близка карабину «Арисака», Федоров использовал складной рамочный прицел по типу японского карабина, впоследствии замененный секторным. Максимальное давления пороховых газов в канале ствола 6,5-мм автомата Федорова составляло 3200 кг/см² .

Цельная деревянная ложа имела пистолетный выступ шейки. Металлическая передняя часть цевья предотвращала задержки в работе автоматики из-за коробления ложи при нагреве или намокании. Интересно появление передней рукоятки удержания в виде отростка цевья: в сочетании с портативностью она позволяла вести прицельный огонь с рук, из неустойчивых положений, в то время как имевшиеся ружья-пулеметы могли вести прицельный огонь только с сошки. Конструкция насчитывала 64 детали, включая 10 винтов и 11 пружин.

Группа работников Ковровского пулеметного завода в период разработки первого унифицированного семейства оружия на основе автомата Федорова. Во втором ряду: 5-й слева – начальник опытной мастерской В.А. Дегтярев, 6-й слева (в инженерной фуражке) – начальник ПКБ завода В.Г. Федоров. В третьем ряду: 2-й слева – конструктор С.Г. Симонов, 7-й слева – слесарь-отладчик Г.С. Шпагин.

Спаренный 6,5-мм танковый пулемет Федорова-Шпагина-Иванова 1924 г. Устанавливался на танке МС-1 иТ-12-1.

Спаренный 6,5-мм ручной пулемет Федорова-Шпагина на сошке. Опытный образец 1922 г.

Ручной 6,5-мм пулемет Федорова-Дегтярева с воздушным охлаждением ствола по типу пулемета «Льюис». Опытный образец 1921 г.

Ручной 6,5-мм пулемет Федорова-Дегтярева с водяным охлаждением ствола по типу пулемета «Максим». Опытный образец 1922 г.

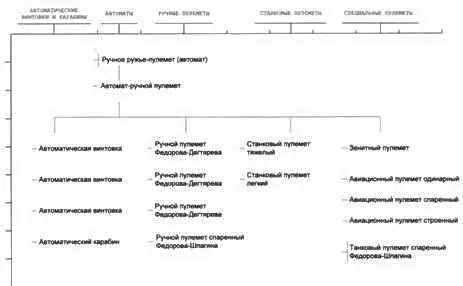

Состав унифицированного семейства оружия на основе 6,5-мм автомата Федорова.

Становление Ковровского завода и производства автоматов выходит за рамки этой статьи. Ограничимся лишь некоторыми этапами. Предписанием ГАУ от 18 января 1918 г. В. Федоров командируется на завод в Коврове, вместе с ним едет В. Дегтярев, членами комиссии направили также П. Третьякова, П. Гусева и приемщиков-браковщиков. В Ковров они прибыли 24 февраля (9 марта по новому стилю). К этому времени завод уже стоял, многих рабочих уволили, а 21 марта 1918 г. все работы на заводе остановили по финансовым и организационным причинам. Весь 1918-й и начало 1919 г. вместо запланированного производства завод выживал. Федоров занимал должности технического директора, директора-распорядителя, директора, главного инженера завода. Только в декабре 1918 г. Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии поставила вопрос об открытии завода и возобновлении контрактов. 17 декабря ГАУ предложило Федорову начать производство полукустарным способом, а 2 марта 1919г. предписывало: «Согласно постановлению Чрезвычайной комиссии, Вам надлежит принять все меры к скорейшему установлению на заводе производства ружей- пулеметов как Вашей системы, так и системы Мадсена. Кроме того, согласно указаниям Начальника ГАУ, Вам надлежит срочно пустить в работу 150 экз. ружей Вашей системы полукустарным способом». Федоров докладывал, что выполнение сразу двух заказов представляет чрезвычайно трудную задачу, и просил определить очередность. 22 июня 1919 г. принимается решение сосредоточить силы на производстве образца Федорова. Но только 21 апреля 1921 г. Совет военной промышленности признал, что массовое производство автоматов на Ковровском пулеметном заводе налажено.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: