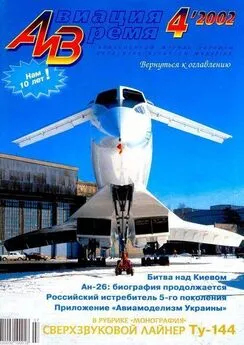

Авиация и время 2002 04

- Название:Авиация и время 2002 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2002 04 краткое содержание

Авиация и время 2002 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1 Поскольку здесь это важно, напомним, что практически число Маха представляет собой отношение скорости полета к скорости звука на данной высоте. Число М характеризует степень сжимаемости воздуха и характер связанных с этим изменений в обтекании самолета набегающим потоком. Так как с подъемом на высоту скорость звука уменьшается, то полетам с одной и той же скоростью относительно земли на разных высотах соответствуют разные числа М.

Проектное изображение Ту-135

МиГ-21 И, самолет-аналог Ту-144

Оптимистичное отношение к возможности создания такого лайнера основывалось на всесторонней (как тогда казалось) оценке технических возможностей промышленности и финансовых ресурсов советского государства, а также на анализе тенденций развития пассажирской авиации за 15 послевоенных лет. Тогда в СССР происходило интенсивное освоение самолетов с более высокими техническими и экономическими показателями, повышенным комфортом и безопасностью эксплуатации. Количество перевезенных по воздуху пассажиров росло высокими темпами. Цена на керосин снижалась в связи с освоением новых месторождений нефти в Западной Сибири. Короче, все факторы - и политические, и экономические - неизбежно, можно сказать, роковым образом подталкивали СССР к созданию собственного СПС.

16 июля 1963 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР №798-271 «О создании ОКБ А.Н.Туполева СПС Ту-144 с четырьмя реактивными двигателями и о постройке партии этих самолетов». Там же определялся разработчик двигателя -ОКБ, которым руководил Н.Д.Кузнецов. Согласно документу, скорость нового самолета должна была лежать в диапазоне 2300-2700 км/ч, число пассажиров - составить 80-100 человек, практическая дальность полета при нормальной взлетной массе 120-130 т - быть не ниже 4000-4500 км, а при перегрузочном весе с подвесными баками и при сокращении числа пассажиров до 30-50 человек - 6500 км. Одновременно должна была быть проработана возможность беспосадочного перелета СССР-США. В силу огромного авторитета А.Н.Туполева, эти данные отражали не столько потребности заказчика, сколько возможности разработчика самолета. Они были заявлены самим Генеральным конструктором и лишь согласованы с рядом высокопоставленных лиц государства, в том числе с руководством Министерства гражданской авиации (МГА).

Однако названные характеристики, базировавшиеся, в основном, на проекте Ту-135, исследования которого продолжались в течение 1962-63 гг., не соответствовали реальным потребностям советской гражданской авиации (ГА). В частности, не обеспечивался нормальный полет с полной пассажирской загрузкой по главной, как планировалось, сверхзвуковой трассе Москва-Хабаровск протяженностью 6280 км. По этой причине ряд сотрудников МГА склонялись к мнению, что такой самолет Аэрофлоту не нужен. В свою очередь, чиновники Министерства авиационной промышленности (МАП) утверждали, что долететь на Дальний Восток можно и с одной промежуточной посадкой и что связанная с ней потеря 1,5 часа является несущественной. С учетом большой политической воли к созданию СПС 10 сентября 1964 г. министр ГА СССР Е.Ф.Логинов утвердил новые, компромиссные требования к самолету, предусматривавшие доставку в Хабаровск не менее 70-80 пассажиров без промежуточной посадки. Затем было издано еще 4 постановления правительства и более 10 решений Военно-промышленной комиссии (ВПК) при Президиуме Совмина. Все они связаны либо с уточнением характеристик самолета, либо с переносом сроков его предъявления на испытания, которые постоянно срывались.

Справедливости ради необходимо отметить, что у всего этого - и переделки ТЗ, и срыва сроков - были вполне объективные причины, главная из которых - колоссальная сложность технических проблем создания СПС. Они заслуживают хотя бы краткого перечисления.

Прежде всего, еще в 1950-е гг. было установлено, что скорость СПС не может быть лишь немного выше М=1, поскольку это область наибольшего волнового сопротивления. По мере дальнейшего роста числа М сопротивление снижается и, к тому же, повышается эффективность работы двигателей. Поэтому СПС должен как можно быстрее проходить трансзвуковые режимы и выполнять крейсерский полет со скоростью порядка 2500-3000 км/ч. Однако на этих скоростях происходит кинетический нагрев поверхности самолета в результате трения о воздух и торможения набегающего потока. При длительном полете различные участки поверхности нагреваются от 120*С до 160'С, а отдельные места, например, передние кромки воздухозаборников, - до 183"С. И это при том, что на рабочих высотах СПС температура окружающего воздуха равна минус 56*С!

Нагрев чреват сразу несколькими последствиями, прежде всего, снижением прочности конструкционных материалов. Поэтому в ходе создания Ту-144 пришлось разработать новые термостойкие сплавы, способные работать в условиях, когда самолет то нагревается, то охлаждается, то расширяется за счет нагрева и наддува, то сжимается на малых высотах и низких скоростях. И это не какие-то малые изменения - фюзеляж Ту-144 в полете удлинялся примерно на 300 мм! Поэтому самолет приходилось проектировать с учетом тех упругих и термических деформаций, которым он подвергнется в полете. Повышенные рабочие температуры требовали также разработки новых смазочных и уплотнительных материалов. Они же, плюс низкое атмосферное давление на высотах порядка 20 км сделали неизбежным создание новых систем жизнеобеспечения пассажиров и экипажа.

Не менее сложными оказались проблемы аэродинамической компоновки самолета. При ее выборе пришлось провести огромный объем экспериментальных и теоретических исследований. В институтах и КБ практически одновременно проверяли теоретические положения транс-и сверхзвуковой аэродинамики, проводили испытания моделей в аэродинамических трубах. Особенно много внимания уделялись крылу: поиску его формы в плане, относительной толщины, профилировки. Задача проектирования крыла находилась в неразрывной связи с выбором способа балансировки самолета на крейсерском режиме при минимальной потере аэродинамического качества. Эта, вторая, проблема связана с тем, что для всех известных форм крыльев аэродинамический фокус, т.е. точка приложения приращения подъемной силы при увеличении угла атаки, при переходе от дозвуковых к сверхзвуковым скоростям смещается по хорде крыла назад, где и остается при дальнейшем росте числа М. Поскольку положение центра масс обычно не изменяется, то это приводит к необходимости увеличения балансировочных усилий и, соответственно, к потере аэродинамического качества. Пытаясь решить эти задачи, туполевцы стремились найти такую компоновку, которая бы обеспечила минимальное смещение фокуса при переходе через «звуковой барьер». При этом рассматривались различные, в т.ч. очень сложные и необычные схемы крыла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: