Авиация и время 2002 04

- Название:Авиация и время 2002 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2002 04 краткое содержание

Авиация и время 2002 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

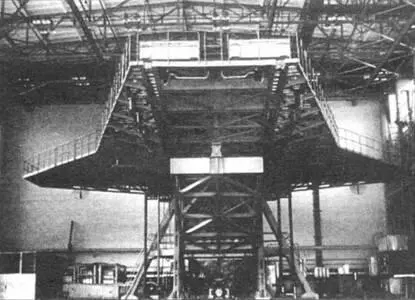

Первые «пассажиры» сверхзвукового самолета - имитаторы тепловыделения на тепловом стенде Ту-144

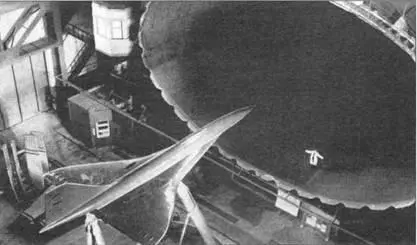

Натурный подвижный стенд топливной системы Ту-144

При проектировании Ту-144 использовался мощный научный потенциал ЦАГИ

В ходе тщательных исследований было показано, что требованию минимального смещения фокуса удовлетворяет составная несущая поверхность, представляющая собой треугольное крыло с сильно развитым наплывом. В поисках оптимальной конфигурации крыла было продуто более 200 его вариантов. Результатом стало крыло оживальной формы, которое, хоть и не обеспечило нулевую разбежку фокусов (получилось 7% средней аэродинамической хорды), но в допустимых пределах увязало параметры аэродинамического качества, максимального коэффициента подъемной силы, продольного момента, имело достаточный объем для размещения топлива. Для компенсации смещения фокуса пришлось организовать перекачку топлива при переходе через М=1 из баков в наплывной части крыла в хвостовой бак. К слову, конструкторы «Конкорда», столкнувшись с этими проблемами, решили их точно так же - крылом сложной формы и перекачкой топлива. Вообще аэродинамические компоновки крыльев советского и англо-французского самолетов оказались весьма близкими, главные различия заключались в форме их серединных поверхностей. Кроме того, французы применили в своем крыле поверхности двойной кривизны, а советские технологи отказались использовать такие панели в силовой части крыла.

Большую проблему представлял собой выбор компоновки силовой установки. Рассматривались несколько вариантов, в т.ч. и со спаренными мотогондолами, разнесенными примерно на 1/3 размаха крыла. Этот вариант отвергли из-за опасения, что в случае отказа двигателя на сверхзвуковой скорости возникнет такая комбинация возмущений по крену и скольжению, которая приведет к выходу из строя остальные двигатели. Такие отказы стали причиной катастроф американских самолетов SR-71 и В-58. В то же время отказ одного из двигателей на стратегическом бомбардировщике ХВ-70, отличавшемся их «пакетным» расположением, не привел к серьезным последствиям. Поэтому вариант компоновки с «центральной мотогондолой», по которому четыре ТРД устанавливались под крылом в хвостовой части самолета, был выбран в качестве основного. Такое расположение обеспечивало довольно низкий уровень сопротивления, что компенсировало весовые издержки, связанные с длинными каналами воздухозаборников.

Непросто решалась проблема обеспечения обзора пилотам, особенно во время взлета и посадки. Дело в том, что классическая форма носовой части фюзеляжа и остекления кабины приводила к большому росту сопротивления на сверхзвуке. Чтобы снизить его, нос самолета необходимо было сделать острым, однако в этом случае обеспечить обзор не представлялось возможным. Рассматривались различные предложения, в т.ч. убирающийся фонарь, и даже фонарь в полу пилотской кабины. В соответствии с этой идеей был построен натурный макет кабины, который показали А.Н.Туполеву. Однако он решительно отверг его, сказав: «Психологически летчика переделать нельзя». А затем предложил сделать нормальную кабину, но с отклоняемым на взлете и посадке носовым негерметичным обтекателем. (Аналогичная конструкция применена на «Конкорде» и самолете Т-4 разработки ОКБ П.О.Сухого).

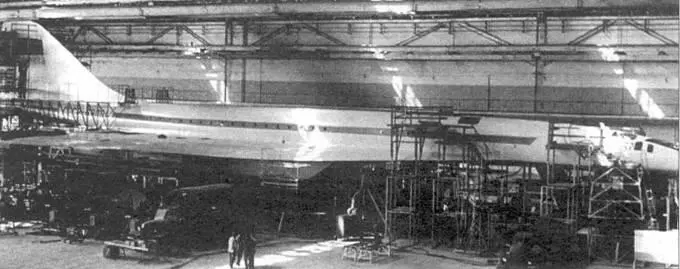

Самолет Ту-144 (СССР-68001) в сборочном цехе ЖЛИиДБг 25 августа 1968 г.

Среди множества других вопросов, стоявших перед создателями Ту-144, хочется отметить проблему снижения интенсивности звукового удара. Для ее решения были проведены исследования влияния на силу удара размеров и формы самолета, высоты и режима полета, состояния атмосферы, рельефа местности и других факторов. К испытательным полетам привлекались Су-9, МиГ-25 и Ту-22. Итогом стали рекомендации по выбору также режимов и траекторий полетов Ту-144. Еще один непростой вопрос был связан с защитой пассажиров и экипажа от вредного влияния солнечной радиации, интенсивность которой на крейсерской высоте СПС многократно превышает ее уровень у земли. Однако хватит перечислений! Все равно всех проблем, с которыми столкнулись многочисленные создатели Ту-144, в одной статье не охарактеризовать. Важно, что в процессе их решения ММЗ «Опыт»*, да и вся советская авиационная наука и промышленность совершили качественный скачок в своем развитии, освоили новейшие технологии и вышли на самые передовые позиции в мире.

К лету 1965 г наиболее важные конструктивно-компоновочные решения по самолету уже были приняты, и в июле А.Н.Туполев официально предъявил МГА эскизный проект Ту-144. Вскоре состоялась макетная комиссия, протокол которой был утвержден 22 июня 1966 г. Однако уже в тот период стало ясно, что получить заданные характеристики на создаваемом самолете невозможно. Основными причинами этого были недостаточное крейсерское качество (около 7, а надо было более 8), малые коэффициенты подъемной силы, большая масса пустого снаряженного самолета (для опытного образца этот параметр оказался равным 84 т, что на 20 (!) т превысило расчетную величину). Тем не менее, чтобы не терять темпа работ, было решено продолжить создание этого варианта Ту-144, считая его экспериментальным или, выражаясь современным языком, демонстратором технологий. Постройка и испытания его позволили бы получить необходимый опыт, а перед запуском в серию Ту-144 все равно требовал бы доработки. Исходя из этой логики, уже 12 декабря 1966 г. решением ВПК №290 Генеральному конструктору Туполеву совместно с ЦАГИ, ЦИАМ и МГА было поручено проработать предложения по улучшению летно-техни-ческих и экономических характеристик Ту-144. Такие предложения вскоре были даны, и 30 июня следующего года выходит новое решение ВПК «О постройке самолетов Ту-144 с улучшенными летно-техническими характеристиками».

После положительного решения макетной комиссии работа над опытной машиной пошла во все возраставшем темпе. Создание Ту-144 советское руководство считало делом чести страны, и ОКБ Туполева не знало отказа буквально ни в чем. В частности, на этапе выпуска рабочих чертежей к ММЗ «Опыт» из других авиационных организаций страны, прежде всего, ОКБ О.К.Антонова и С.В.Ильюшина, было прикомандировано свыше 1000 классных специалистов. Главным конструктором самолета Андрей Николаевич назначил своего сына Алексея, который к тому времени уже около 20 лет проработал в ОКБ. Ветераны туполевской фирмы говорят, что в принятии решения о назначении Алексея Андреевича руководителем программы Ту-144, конечно, сыграли роль личные отношения отца и сына, но справедливо также и то, что он действительно был одним из лучших кандидатов на этот пост. С 1958 г. Туполев-младший возглавлял создание сверхзвуковой беспилотной авиатехники. За проделанную работу правительство удостоило его нескольких наград. Руководимый им коллектив имел опыт разработки и испытаний беспилотного самолета Ту-123 «Ястреб», который летал на высоте более 20 км на скорости 2700 км/ч. Именно на «Ястребе» впервые были найдены принципиальные решения вопросов борьбы с кинетическим нагревом, обеспечения стабильности работы топливной системы и маршевого двигателя, устойчивости и управляемости во всем диапазоне высот и скоростей. В программе Ту-144 Алексей Андреевич замыкал на себе всю текущую работу, а решением стратегических вопросов, обеспечением правительственной, организационной и научной поддержки проекта вплоть до своей смерти лично занимался Туполев-старший.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: