Авиация и космонавтика 1999 04

- Название:Авиация и космонавтика 1999 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1999 04 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1999 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между тем полеты на льдину и эвакуация людей из ледового лагеря - это героическая, но всего лиш "надводная" часть "айсберга" проделанной работы, в то время как его "подводная" или "рабочая" часть осталась практически забытой.

Накануне празднования 7 ноября 1933 г. в Москве получили радиограмму от начальника научной экспедиции на пароходе "Челюскин" О.Ю.Шмидта, где сообщалось, что они находятся в Беринговом проливе у острова Диомида, на расстоянии всего лишь двух миль от чистой воды.

Задачей "Челюскина" было пройти Северным морским путем за одну короткую летнюю навигацию из Баренцева моря в Берингово. Освоение Северного морского пути в те годы являлось одной из важнейших народнохозяйственных задач, и судоходство вдоль побережья Чукотки год от года становилось все оживленней. Но в 1933 г. там сложилась особенно тяжелая ледовая обстановка. Из приплывших туда двух десятков пароходов из ледового плена не смогли выбраться и зазимовали три, среди них "Челюскин". Жители Уэлле-на видели, как вмерзший во льды, он дрейфовал в Берингов пролив. После "трудового рапорта" Шмидта прошло несколько дней напряженного ожидания, но надеждам не суждено было оправдаться. Начавшимся штормом льды понесло в обратном направлении.

Охотившиеся в море чукчи снова видели "Челюскин" в районе мыса Сердце-Камень, милях в 10 - 15 от берега. Он был беспомощен, льды тащили судно на восток. Охотники говорили, что, если бы пароход смог проломить кромку и приблизиться к берегу, дальше свободный путь был бы ему обеспечен. На помощь зазимовавшим пароходам из бухты Провидения вышел ледорез "Литке", но пробиться к "Челюскину" он не смог.

Для вывоза людей с зазимовавших пароходов в октябре на Чукотку перебросили небольшую авиагруппу. По рекомендации летчика Куканова, впоследствии на У-2 вывезшего часть людей с парохода "Север", в нее попал будущий Герой № 1 Л.Ляпидевский. На свое письмо в октябре 1933 г. он получил от начальника летного сектора Северного морского пути М.И.Шевелева радиограмму: "Уншлихт молнирует приказ выехать во Владивосток в распоряжение особого представителя на Дальнем Востоке Пожидаева для выполнения правительственного задания". Речь шла о вывозе людей с трех пароходов, зазимовавших во льдах.

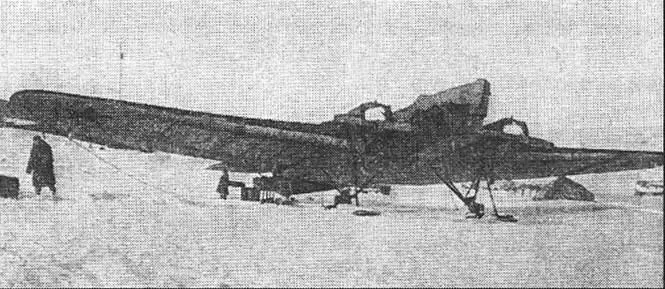

21 октября в 10 утра из Владивостока вышел пароход "Сергей Киров" с двумя разобранными АНТ-4. Начальником экспедиции уполномоченный Сев-морпути назначил летчика-наблюдателя Петрова, летчика Конкина - командиром звена и политруководителем, Ляпидевского - командиром экипажа одного из самолетов. В Петропавловске самолеты перегрузили на госпитальное судно "Смоленск", направлявшееся в бухту Провидения с углем для стоявших там судов "Литке", "Свердловск" и "Лейтенант Шмидт". Затем оно должно было служить базой для переброски больных с зимующих пароходов.

К концу ноября самолеты выгрузили на лед, собрали и облетали. 29 числа Ляпидевский опробовал в воздухе первый самолет, сел на лед вблизи парохода. Выявили ряд дефектов, механики принялись за их устранение. Ляпидевский был самым опытным летчиком, в 1932 г. он стажировался на АНТ-4 в Москве в НИИ ВВС. Конкин на АНТ-4 не летал, он обучался на ходу во время опробования второго самолета. Всего сделали семь посадок.

По прибытии начальником экспедиции назначили Г.Д.Красинского, опытного полярника, прекрасно знавшего ледовую обстановку. В 1927 - 1929 гг. он участвовал в трех дальних перелетах по Восточной Сибири и Чукотке.

Ляпидевский вспоминал, что именно Красинский первый сказал ему, "что "Челюскин", пожалуй, из льдов не выберется - потонет", и предложил снимать людей с "Челюскина" в первую очередь.

Сложность обстановки усугублялась полярной ночью. До судна в один конец требовалось около семи летных часов, а бывали дни, когда солнце вообще не всходило. Получив разрешение Шмидта, попытались лететь к "Челюскину", несмотря на то, что там была площадка шириной всего 50 м, а для АНТ-4 требовалась как минимум в три раза шире. Промежуточной базой должен был стать Уэллен на мысе Дежнева. Перелететь туда смогли только 20 декабря, неоднократно вылетая и возвращаясь из-за ненадежной работы моторов. Несколько раз полярного дня не хватало, чтобы успеть запустить и прогреть оба мотора.

Прибыв в Уэллен в конце декабря, Ляпидевский сделал две попытки вылететь к "Челюскину", но из-за моторов оба раза возвращался. Однажды на взлете он зацепился за что-то правой лыжей, но обошлось без происшествий. Во втором полете в мороз в 34" Ляпидевский сильно обморозился, затем ему пришлось вернуться в бухту Провидения за вторым самолетом, поскольку иссяк запас сжатого воздуха для запуска моторов. Путешествие на собаках длилось неделю, с 11 по 18 января. Из-за пурги второй АНТ-4, загруженный десятью баллонами сжатого воздуха, с привязанной к фюзеляжу бочкой Гончарова (во-домаслогрейкой), вылетел в Уэллен только 6 февраля, но из-за погоды сел в заливе Лаврентия.

13 февраля на Чукотке первыми узнали о гибели "Челюскина". Пока раздавленный льдами пароход медленно тонул, с него на льдину успели снять все необходимое, в том числе и самолет-амфибию Ш-2 М.Бабушкина. При эвакуации погиб только один человек -завхоз Могилевич, на которого упало бревно. Сообщение о том, что на льду оказались более 100 человек, в считанные часы облетело и потрясло мир. В Москве сразу после получения радиограммы по поручению зампредсовнар-кома В.В.Куйбышева собрали совещание у председателя Арктической правительственной комиссии С.С.Каменева, где наметили первые шаги по организации спасения челюскинцев. Совещание еще не закончилось, еще редактировался проект постановления о намечаемых мероприятиях, как стало известно, что по инициативе И.В.Сталина организована правительственная комиссия под руководством В.В.Куйбышева для спасения челюскинцев.

АНТ-4 А.Ляпидевского

Основной трудностью были огромные расстояния от лагеря Шмидта до промышленных районов СССР. В те годы на громаднейшей территории Чукотки проживало около 15.000 чукчей и эскимосов. Вдоль всего берега тянулась цепочка стойбищ и селений. Две трети населения жили у моря, занимаясь, главным образом, охотой на морского зверя, дававшего шкуры, мясо, жир. В тундре жили кочевники. Их богатство -олени и пушной зверь. Летом средством сообщения служил водный путь, зимой - собаки.

Быт и нравы живших в ярангах чукчей образно обрисовал Ляпидевский: "…Когда входишь за полог, женщина раздевает тебя. Отказаться - значит обидеть. Хозяин с места не тронется, суетятся, работают только женщины. Мужчина говорит: "Я должен думать, куда зверь пошел". Угощают чаем, ко-пальгином. Копальгин - мясо моржа весеннего и осеннего убоя. Убивают моржа, разрубают на куски и бросают в ямы. Мясо начинает разлагаться, но совсем разложиться не успевает - замерзает. В таком замороженном виде его и едят. За пологом мужчины и женщины ходят почти голыми. Две женщины были одеты в европейские платья, но это не меняло дела, потому что они не снимают платье до тех пор, пока оно не развалится: стирать негде и не в чем. Чай день и ночь кипит на огне. Женщины грязным подолом вытирают кружку для чая и в эту кружку наливают чай гостю. После того, как все выпьют, остатки опять сливают в чайник до следующего раза."

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: