Авиация и космонавтика 1998 01

- Название:Авиация и космонавтика 1998 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1998 01 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1998 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

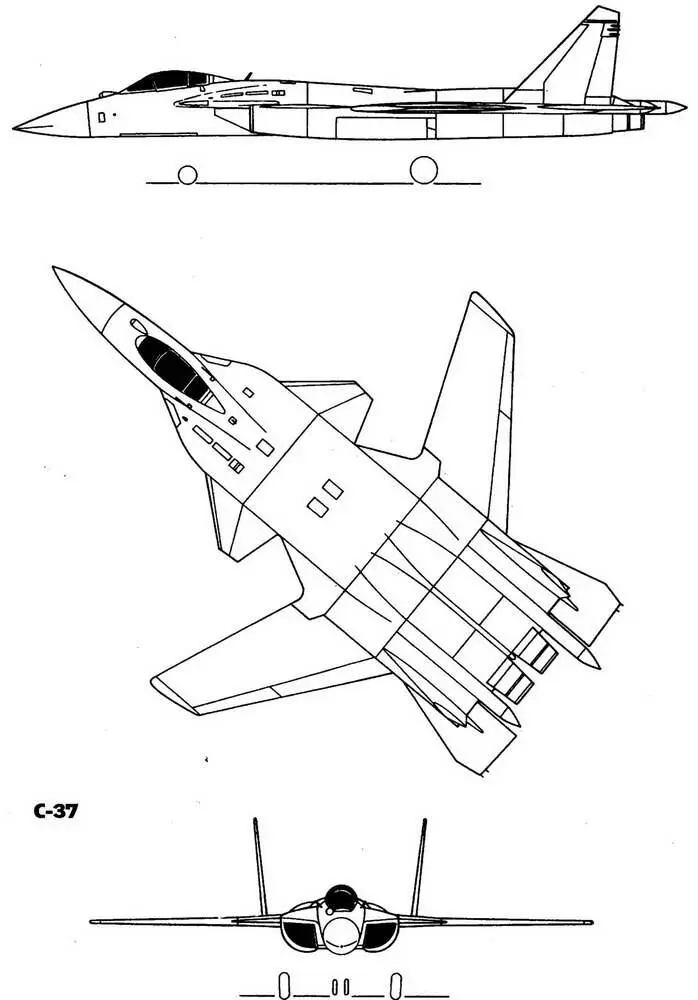

Цельноповоротное переднее горизонтальное оперение (ПГО) размахом около 7,5 м имеет трапециевидную форму. Угол его стреловидности по передней кромке - порядка 50°. Заднее горизонтальное оперение относительно небольшой площади также выполнено цельноповоротным, с углом стреловидности по передней кромке порядка 75°. Его размах - около 8 м.

Двухкилевое вертикальное оперение с рулями направления крепится к центропланной части крыла и имеет "развал" во внешнюю сторону.

Фонарь кабины С-37 практически идентичен фонарю истребителя Су-27. Однако на моделе самолета, фотография которой попала на страницы зарубежной печати, фонарь выполнен беспереплетным, как и у американского "Рэптора" (это улучшает обзор, способствует снижению радиолокационной заметности, но затрудняет процесс катапультирования).

Основные одноколесные опоры шасси С-37 крепятся к фюзеляжу и убираются вперед по полету с разворотом колес в ниши за воздухозаборниками двигателей. Передняя двухколесная опора убирается в фюзеляж вперед по направлению полета. База шасси -приблизительно 8 м, колея - 4 м.

В печати сообщалось, что опытный самолет оснащен двумя двигателями пермского НПО "Авиадвигатель" Д-30Ф6 (2x15500 кгс, сухая масса 2x2416 кг), применяемыми, также, на истребителях-перехватчиках МиГ-31. Однако в дальнейшем эти ТРДДФ, очевидно, будут заменены двигателями пятого поколения.

Нет сомнений, что на новой машине применено наиболее современное бортовое оборудование, созданное отечественной промышленностью - цифровая многоканальная ЭДСУ, автоматизированная интегральная система управления, навигационный комплекс, в состав которого входит И НС на лазерных гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и "цифровой картой", уже нашедшие применение на таких машинах, как Су-ЗОМКИ, Су-32/34 и Су-32ФН/34.

Вероятно, самолет оснащен (или будет оснащен) интегрированной системой жизнеобеспечения и катапультирования экипажа нового поколения.

Для управления самолетом, как и на Су-37, вероятно, применена боковая малоходовая ручка управления и тензометрический РУД.

Размещение и размеры антенн бортового радиоэлектронного оборудования свидетельствуют о стремлении конструкторов обеспечить круговой обзор. Помимо основной БРЛС, размещенной в носу под оребренным обтекателем, истребитель имеет две антенны заднего обзора, установленные между крылом и соплами двигателей. Носки вертикального оперения, крыльевого наплыва и ПГО также, вероятно, заняты антеннами различного назначения (об этом говорит их белая окраска, характерная для отечественных радиопрозрачных обтекателей).

Хотя какая-либо информация о бортовой радиолокационной станции, примененной на самолете "Беркут", отсутствует, косвенно о потенциальных возможностях радиолокационного комплекса истребителей пятого поколения, которые могут быть созданы на базе С-37, можно судить по опубликованным в открытой печати сведениям о новой БРЛС, разрабатывающейся с 1992 года объединением "Фазотрон" для перспективных истребителей. Станция предназначена для размещения в носовой части самолета "весовой категории" Су-35/37. Она имеет плоскую антенную фазированную решетку и работает в Х-диапа-зоне. По утверждению представителей НПО, для расширения зоны обзора в вертикальной и горизонтальной плоскости предполагается возможность совмещения электронного и механического сканирования, что позволит увеличить сектор обзора новой РЛС на 60° во всех направлениях. Дальность обнаружения воздушных целей составляет 165-245 км (в зависимости от их ЭПР). Станция способна одновременно сопровождать 24 цели, обеспечивать одновременное применение ракетного оружия против восьми самолетов противника.

"Беркут" также может быть оснащен оптиколокационной станцией, размещенной в носовой части фюзеляжа, перед козырьком фонаря летчика. Как и на истребителях Су-33 и Су-35, обтекатель станции смещен вправо, чтобы не ограничивать обзор летчику. Наличие оптиколокационной станции, в состав которой, вероятно, входит телевизионное, тепловизион-ное и лазерное оборудование, а также радиолокационной станции заднего обзора выгодно отличает российскую машину от американского аналога -F-22A.

В соответствии с канонами технологии "Стеле", большая часть бортового вооружения боевых машин, созданных на базе "Беркута", очевидно, будет размещена внутри планера. В условиях, когда самолет будет действовать в воздушном пространстве, не имеющем мощного зенитно-ракет-ного прикрытия и против противника, не располагающего современными истребителями, допустимо увеличение боевой нагрузки за счет размещения части вооружения на внешних узлах подвески.

По аналогии с Су-35 и Су-37 можно преедположить, что новая многофункциональная машина будет нести ракеты класса "воздух-воздух" сверхбольшой и большой дальности, в частности УР, известные как КС-172 (эта двухступенчатая ракета, способная развивать гиперзвуковую скорость и оснащенная комбинированной системой самонаведения, способна поражать воздушные цели на дальности более 400 км). Применение подобных ракет, вероятно, потребует внешнего целеуказания.

Однако "главным калибром" перспективного истребителя, очевидно, станут УР средней дальности типа РВВ-АЕ, имеющие активную радиолокационную систему конечного самонаведения и оптимизированная для ? размещения в грузоотсеках самолетов (она имеет крыло малого удлинения и складные решетчатые рули). НПО "Вымпел" объявило о проведении успешных летных испытаний на самолете Су-27 усовершенствованого варианта этой ракеты, оснащенной маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Новая модификация обладает увеличенной дальностью и скоростью.

По прежднему важное значение в вооружении самолетов должны иметь и ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности. На выставке МАКС-97 демонстрировалась новая ракета этого класса, К-74, созданная на базе УР Р-73 и отличающаяся от последней усовершенстваной системой теплового самонаведения, имеющей угол захвата цели, увеличенный с 80-90° до 120°. Применение новой тепловой головки самонаведения (ТГС) позволило, также, увеличить максимальную дальность поражения цели на 30% (до 40 км). Разработка К-74 началось в середине 1980-х годов, а к ее летным испытаниям приступили в 1994 году. В настоящее время ракета готова к серийному производству.

Помимо создания усовершенствованной головки самонаведения для УР К-74, НПО "Вымпел" ведет работы над рядом других ракет малой дальности, также снабженных системой управления вектором тяги двигателя.

Вероятно, в составе бортового вооружения перспективных истребителей будет сохранена и 30-миллиметровая пушка ГШ-301.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: