Авиация и космонавтика 1998 01

- Название:Авиация и космонавтика 1998 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1998 01 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1998 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и другие отечественные многофункциональные самолеты - Су-ЗОМКИ, Су-35 и Су-37, новые машины, очевидно, будут нести и ударное вооружение - высокоточные УР и КАБ класса "воздух-поверхность" для поражения наземных и надводных целей, а также РЛС противника.

О возможностях оборонительной системы, которая может быть установ-леена на перспективном истребителе, можно судить по экспонатам, демон-стрировашимся на выставке МАКС-97. В частности, предриятием "Авиаконверсия" была продемонстрирована комбинированная ложная цель (КЛЦ) для защиты от ракет с радиолокационными, тепловыми и лазерными головками самонаведения. В отличие от применяеемых на отечественных и зарубежных боевых самолетах средств пассивной защиты, КЛЦ эффективна во всех диапазонах волн, используемых в головках самонаведения ракет класса "воздух-воздух" и "поверхность-воздух". КЛЦ представляет собой зону горения, образуемую в стороне от защищаемого самолета за счет использования направленной струи газов. В струю вводится воспламеняющая жидкость (в частности, ей может быть топливо, используемое двигателями ЛА), распыляемая для получения топливо-газовой смеси, которая затем поджигается. Горение поддерживается в течение заданного отрезка времени.

Тепловое излучение зоны горения является ложной целью для боеприпасов с ГСН, работающих в ИК-диа-пазоне. Спектральный состав горящего облака идентичен спектральному составу излучения защищаемого объекта (используется одно и то же топливо), что не позволяет ТГС отличать ложную цель по спектральным признакам, а нахождение ложной цели на фиксированном расстоянии от реального объекта не позволяет ТГС селектировать ее и по траекторным признакам.

Для защиты от боеприпасов с радиолокационной системой наведения в КЛЦ используются плазмообразующие добавки, приводящие к увеличению отражения радиоволн от зоны горения. Такие добавки при температуре горения образуют свободные электроны. При их достаточно высокой концентрации горящее облако отражает радиоволны как металлическое тело.

Для лазерного диапазона волн используются мелкодисперсные порошки веществ рабочих тел лазеров. В процессе горения они либо излучают электромагнитные волны на той же частоте, на которой работает лазер подсветки цели, либо, не сгорая, выносятся за пределы области горения и в процессе охлаждения излучают электромагнитные волны требуемого диапазона. Мощность излучения должна соответствовать мощности сигнала, отражаемого от защищаемого объекта при подсветке лазером противника. Она регулируется подбором веществ, добавляемых в воспламеняющую жидкость, и их количеством.

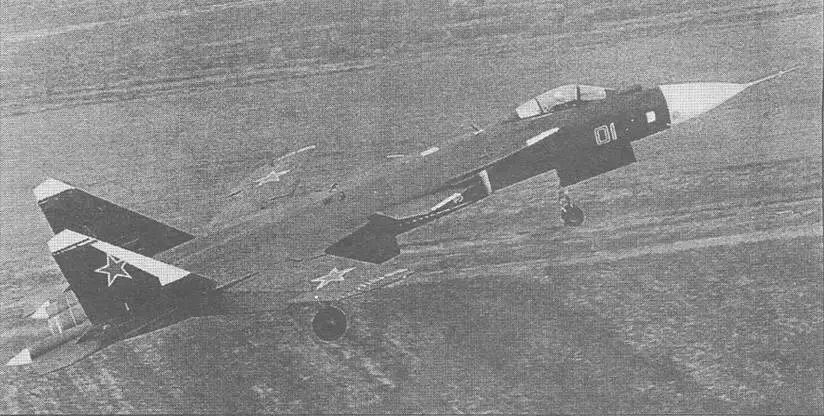

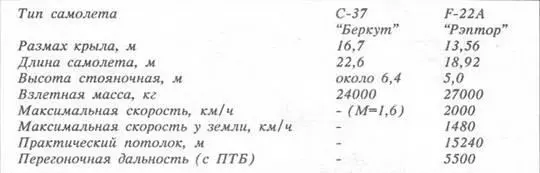

В ряде изданий, без ссылки на источники, опубликованы характеристики нового самолета. Если они соответствуют действительности,то "Беркут", в целом находится в "весовой категории" истребителя Су-27 и его модифицированных вариантов. Передовая аэродинамика и система управления вектором тяги, должны обеспечить перспективным истребителям -последователям С-37 превосходство в ближнем маневренном воздушном бою над всеми существующими или прогнозируемыми потенциальными противниками. Все другие истребители при встрече с российским "Беркутом" и американским "Орлом-могильщиком" имеют весьма скромные шансы вернуться на свой аэродром. Законы гонки вооружений (которая, разумеется, не кончилась после "самороспуска" СССР) жестоки.

В свое время появление линкора "Дредноут" сделало морально устаревшими все ранее построенные броненосцы. Истории свойственны повторения.

С-37

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛОКХИД - МАРТИН F-22 "РЭПТОР"

Владимир Ильин

Иван Кудишин

Значение завоевания господства в воздухе было осознанно ведущими авиационными державами еще до начала Второй мировой войны. Уже в ходе боев в Испании, Монголии и Китае стало очевидно, что крупные наступательные операции возможны только тогда, когда атакующей стороне удавалось завоевать и удержать контроль над воздушным пространством. В то же время наступление, даже при наличии значительного превосходства в живой силе и наземных средствах вооруженной борьбы, терпело неудачу, если не сопровождалось доминированием в воздушном пространстве.

ВВС США, вступившие в войну с основным истребителем Р-40, уступавшим по своим маневренным качествам, скорости и вооружению новейшим самолетам противников, используя огромный потенциал своей авиационной промышленности, довольно скоро перевооружились на более совершенные боевые машины Р-38, Р-47 и Р-51, существенно отличающиеся от истребителей других стран: обладая несколько меньшей горизонтальной маневренностью, чем германские, японские, английские и советские истребители, американские машины не уступали или превосходили их по скорости и имели большую дальность полета, позволяющую им сопровождать тяжелые бомбардировщики В-17 и В-24 на полную дальность полета. Большая дальность позволяла легко концентрировать нужное число истребителей практически над любым районом Германии, где им могло противостоять ограниченое число немецких самолетов, базирующихся на ближайших аэродромах в районе объекта удара.

Послевоенный опыт локальных конфликтов постоянно подтверждал возростание роли борьбы за завоевания превосходства в воздухе. Так, в ходе войны в Корее (1950-53 гт.) силы ООН, несмотря на подавляющее качественное превосходство над китайскими и северокорейскими войсками (при наличии приблизительного численного равенства), так и не смогли добиться победы над более слабым противником из-за того, что их истребительная авиация не сумела завоевать превосходства над долиной реки Ялу, что, в свою очередь, не позволило в полной мере задействовать огромный потенциал ударной авиации США. По российским данным, 1951-53 гг., советскими летчиками 64ИАК было сбито 1097 самолетов межнациональных сил ООН, еще 271 машину союзников уничтожили китайские и северо-корейские летчики из состава объединеной воздушной армии, при этом потери составили 335 советских и 231 китайско-корейских самолетов. Основными истребителями, участвовавшими в воздушных боях, были реактивные самолеты первого послевоенного поколения - МиГ-15 и Норт-Америкен F-86 "Сейбр", имевшие значительное концептуальное сходство и близкие ЛТХ. Они несли лишь пулеметно-пушечное вооружение, могли применяться только в условиях прямой видимости, обладали околозвуковой скоростью и высокой маневренностью." Соотношение потерь в воздушных боях между МиГами и "Сейбрами" составило 1,0:1,2, что свидетельствовало о приблизительном равенстве боевых потенциалов этих самолетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: