Крылья Родины 2001 10

- Название:Крылья Родины 2001 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крылья Родины 2001 10 краткое содержание

Крылья Родины 2001 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

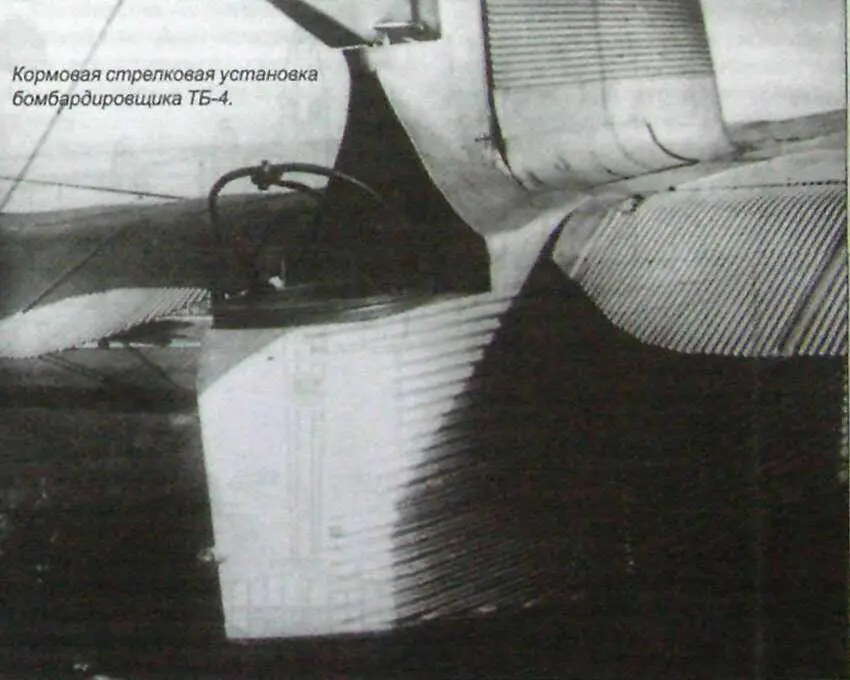

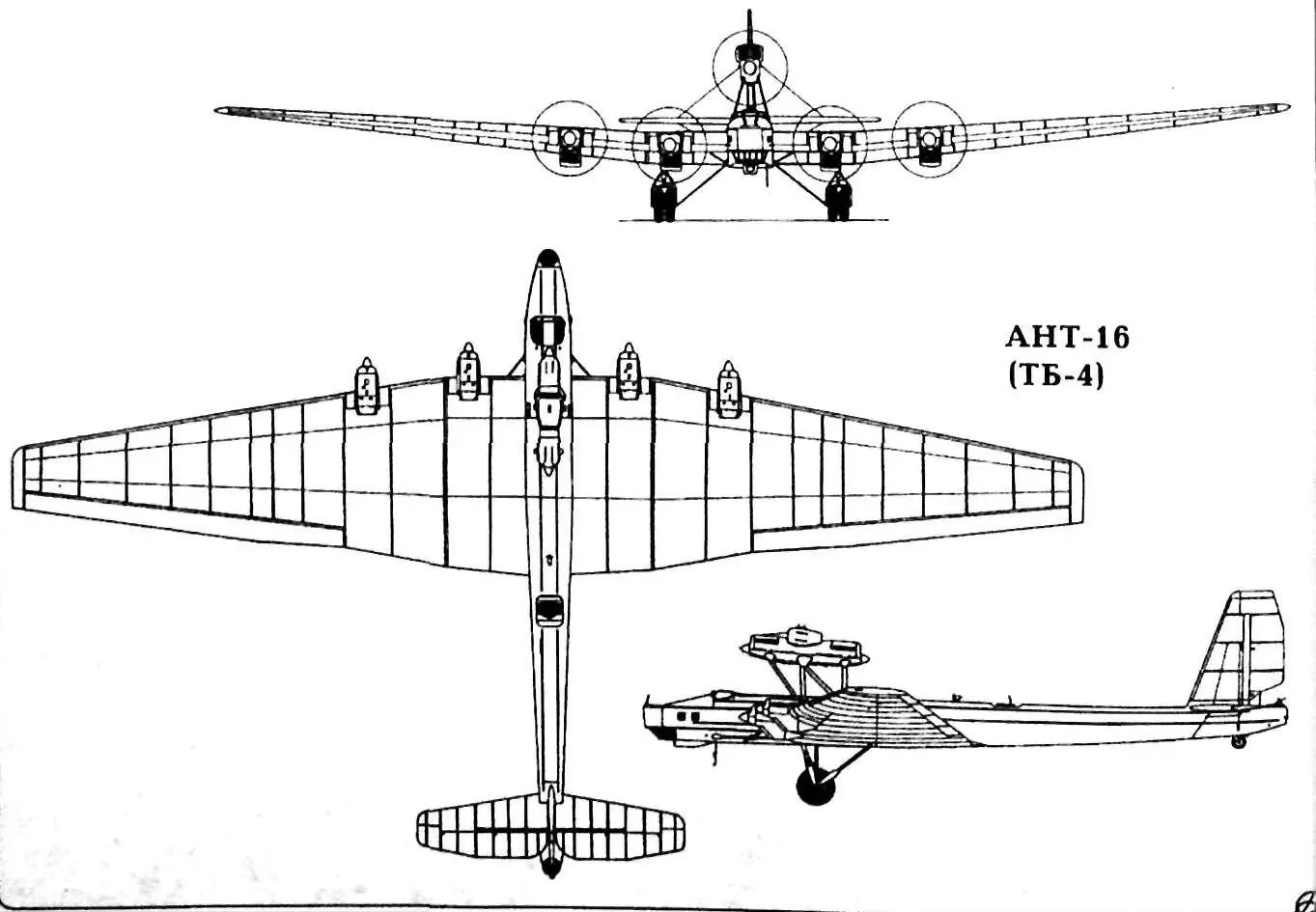

Следующий ТБ-4 планировалось построить к апрелю 1932-го, а сдать на испытания к маю того же года. Вайду того, что головной самолет проектировался как эталон серийного производства, ЦАГИ считал необходимым внести в него ряд конструктивных изменений. Прежде всего, увеличить размеры бомбовых отсеков, установить подвесную остекленную кабину для бомбардира, носовую остекленную вращающуюся башню для переднего стрелка, предусмотреть возможность быстрой переделки бомбардировочного варианта в транспортный или пассажирский самолет.

В декабре 1932-го утвердили макет головного самолета с указанными выше изменениями, в частности, с остекленной носовой башней стрелка и другими доработками конструкции.

В августе 1932-го началась постройка "дублера". К январю 1933-го техническая готовность самолета составила 17%, а 2 июля ЦАГИ получил распоряжение о прекращении работ по самолету и о передачи части агрегатов на строительство "Максима Горького".

На основе АНТ-16 предполагалось подготовить несколько модификаций. В конце 1932-го в ЦАГИ решался вопрос о запуске а серию на заводе № 22 пассажирского варианта АНТ-16. Планировалось, что ЦАГИ за пять месяцев до мая 1933-го передаст всю документацию по машине на завод № 22, руководство которого было категорически против такого "блица". Постепенно все вошло в привычные рамки: ЦАГИ взял основные работы по первой машине на себя и постепенно, в связи со все возраставшей загрузкой опытного производства по новым проектам работа сошла на нет.

По распоряжению начальника ВВС, в марте 1931-го в план ЦАГИ на 1932 год включили создание «стального самолета» ТБ-4бис, с уменьшенной несущей поверхностью и а течение года проводили исследования по этой теме.

В марте 1932-го. на основании предварительных расчетов, пришли к выводу, что «стальной самолет» должен иметь размерность примерно такую же. как и опытный АНТ-16. что конструкция лонжеронов крыла и фюзеляжа должна быть из хромомолиб-деновых труб и профилей, большинство узлов фюзеляжа - сварные. Конструкция шасси - как на опытной машине. Обшивка - на 2/3 из гофрированной фанеры и на 1/3 из дюралюминия.

В 1932-м УВВС и ЦАГИ рассматривали применение на АНТ-16 паротурбинных установок (максимальная мощность 6000 л.с, эксплуатационная - 4000 л.с.) с приводом на два винта. Котлы должны были устанавливаться в центроплане АНТ-16. Работы по такой установке вели в ХАИ.

В 1933-м УВВС предложило ЦАГИ проработать возможность транспортировки в груэоотсеках АНТ-16 танков или танкеток (типа Т-18. или четырех Т-27. или двух Т-37). Задание ЦАГИ не выполнил, но вплоть до 1935-го институт проводил большой объем научно-экспериментальных работ по данной тематике.

Хотя испытания и доводки АНТ-16 показали его бесперспективность, вопрос о серийном выпуске решался еще на этапе проектирования и постройки прототипа в 1932-м на заводе № 22 в Филях. Было принято решение о передаче заводу комплекта документации на машину, но в 1933-м из-за загруженности завода другими заказами, решили подготовку к серии перенести на новый завод №18 в Воронеж.

Завод № 22 передал туда все имевшиеся чертежи самолета, а срок передачи чертежей ЦАГИ установили на июль 1934-го. Выпуск первой серии из 40-50 машин наметили на 1935-й, причем первый головной самолет должен был покинуть цеха завода в первом квартале 1935-го. В конце 1933-го вся программа по АНТ-16 была свернута.

Коллектив во главе с А.Н.Туполевым продолжил работу по развитию тяжелых многомоторных самолетов-гигантов, предложив ряд проектов, в том числе АНТ-20 (первоначально как тяжелый бомбардировщик), АНТ-24, АНТ-26.

Николай ЯКУБОВИЧ

ШТУРМ СТРАТОСФЕРЫ - О драматических страницах отечественного воздухоплавания

На снимке: В.А.Чижевский (в центре) и Г.А.Прокофьев у гондолы стратостата «СССР».

Утро 18 сентября 1937-го в Подмосковье выдалось на редкость тихим. Казалось, сотрудников авиационного завода имени Горбунова нельзя было удивить полетами аэростатов воздухоплавательного дивизиона полковника Прокофьева. Но то, что предстало перед их глазами, было поистине фантастично.

Огромная, серебрившаяся в лучах восходящего солнца, оболочка стратосферного аэростата "СССР-3" медленно поднималась ввысь, унося с собой трех смельчаков аэронавтов. Но вот он стал замедлять свой "бег", завис и, набирая скорость, "посыпался вниз". Невольные свидетели увидели, как экипаж поспешно освобождался от балласта, пытаясь замедлить падение. Но предотвратить аварию аэронавты не смогли, и гондола с треском рухнула на заводской стадион.

Долгие годы мы знали лишь об одном трагическом случае - гибели стратостата "Осоавиахим" в январе 1934-го. Но и здесь нам не рассказали всю правду.

В СССР стартовало шесть пилотируемых стратостатов, из них лишь один, самый первый "СССР", слетал успешно, полностью решив все поставленные перед ним задачи. Заслуга в этом, в значительной степени, принадлежит двум братьям Николаю и Владимиру Чижевским, под чьим руководством создавались оболочка и гондола. Успех был колоссальный. Но, как известно, эйфорию побед очень часто сопровождают неудачи. И первой из них стал полет "Осоавиахима".

В 1934-м в Бюро особых конструкций (БОК) под руководством В.А.Чижевского, по заданию ВВС, началось проектирование стратостатов "СССР-2" и "СССР-3" для полетов на высоту до 30 км.

Предполагалось, что на «СССР-2» аэронавты достигнут максимальной высоты, при этом они проведут исследования физических свойств атмосферы, уточнят теорию полета и правила техники пилотирования. Во втором полете на «СССР-3» высота планировалась меньше, что позволяло снизить риск и увеличить вес научного оборудования.

"СССР-2" с оболочкой от «СССР-бис» так и не полетел, а вместо него подготовили "СССР-бис" с оболочкой от "СССР", ставший фактически его дублером.

Главным отличием нового аппарата была гондола с парашютом, размещенным в коробе на его внешней поверхности. Перед полетом парашют испытали при сбросе тяжелой бомбы с самолета ТЕ-3. Для экипажа предусмотрели и индивидуальные парашюты, что, как увидим позже, очень пригодилось.

В июне 1935-го профессор А.Б.Вериго, инженер Ю.Т.Припуцкий (сотрудник научно-исследовательского отдела воздухоплавательного дивизиона) и командир экипажа К.И.Зилле поднялись на высоту 16000 м. В официальном сообщении говорилось, что полет, проводившийся с целью изучения космических лучей, закончился успешно. Но в действительности все было не так.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Гарри Гаррисон - Дома [= Мир Родины; Родина; На Земле]](/books/1131716/garri-garrison-doma-mir-rodiny-rodina-na-zeml.webp)