Авиация и космонавтика 1996 07

- Название:Авиация и космонавтика 1996 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1996 07 краткое содержание

Примечание: источник имеет разрешение ниже 100 dpi, что в сочетании с невысоким качеством полиграфии определило сложность исправления ошибок в характеристиках оборудования и вооружения.

Авиация и космонавтика 1996 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако количество НИР, пусть даже выполненных на высоком уровне, не могло компенсировать отсутствие достаточно эффективных противолодочных самолетов и вертолетов. Программа строительства их только еще набирала темпы, задача оказалась не столь простой, как казалось. Тем не менее требования к противолодочной авиации по мере того, как флотские руководители подходили к мысли о неспособности надводных кораблей обнаруживать ПЛ, все время росли. Возникла необходимость каким-то образом заполнить вакуум, образовавшийся из-за затягивания сроков разработки новых образцов противолодочных самолетов и вертолетов.

Временный выход из создавшегося положения подсказала обстановка. В 1960 г. было предпринято значительное по масштабам сокращение Вооруженных Сил СССР. Морская авиация оказалась в сложном положении: самолеты Ил-28 и Ту-14 уничтожались, летный состав послевоенных выпусков, имевший высочайший уровень летной подготовки, увольняли в запас. Расформировались части, в том числе и гвардейские. С начала 60-х годов началась ликвидация истребительной авиации, штурмовую сократили почти полностью, минно-торпедные полки в

1961 г. переименовали в морские ракетоносные. Но кроме самолетов-ракетоносцев в них оставалось по эскадрилье относительно не старых (по срокам) самолетов-торпедоносцев Ту-16Т. А поскольку в торпедоносцах особой нужды не ощущалось, они свои возможности полностью исчерпали, по предложениям, поступившим из авиации флотов, решили приспособить их для решения противолодочных задач. Авиация Северного флота в 1962 г., а тихоокеанцы годом позже, переоборудовали по одной эскадрилье Ту-16 в противолодочные: установили на них С ПАРУ-55, автоматический навигационный прибор АНП-1, кассеты для противолодочных бомб ПЛАБ-МК. На самолеты подвешивалось до 40 буев РГБ-Н.

К практическому использованию Ту-16ПЛ подходили основательно, для чего провели ряд учений. Некоторые из них были довольно интересными и содержательными. Так, авиация СФ в апреле 1963 г. выбрала район на удалении 1200-1300 км от аэродрома базирования, что свидетельствует об отсутствии стремления к упрощению. В качестве средств первоначального поиска использовались радиогидроакустические буи, выставленные в шахматном порядке по всему району (в виде поля буев), а после обнаружения производилось слежение за ПЛ в течение 13 час. На некоторых учениях для увеличения продолжительности полета практиковалась дозаправка самолетов в воздухе (особенно, так называемых ударных, которые дежурили в зоне ожидания до получения команды на проведение бомбометания по ПЛ).

В апреле 1966 г. торпедное вооружение самолетов Ту-16ПЛ доработали под противолодочные торпеды AT-1. После переоборудования самолетов провели учение с весьма показательными результатами. Оно состоялось в июне того же года. Было сброшено восемь торпед по ПЛ, следовавшей ниже их заглубления. Все снабжались контрольно-записывающей аппаратурой, что и позволило проанализировать результаты: две торпеды на заданную глубину не вышли и всплыли сразу, четыре - не наводились на ПЛ, одна всплыла на поверхность через шесть минут и выполняла циркуляцию, и, наконец, восьмая повела себя совершенно необъяснимо: после трех-четырех минут вышла на правую циркуляцию и с углубления 54 м начала наводиться на ПЛ, но в процессе наведения цель потеряла и вновь вышла на глубину 40 м (глубина начального хода) и начала выполнять левую циркуляцию.

Обработка данных показала, что причина невыхода пяти торпед на режим самонаведения состоит в том, что на глубине 60-80 м имелся слой температурного скачка'. ПЛ же следовала на глубине 110 м, и акустические системы торпед, глубина начального хода которых, как уже отмечалось, была равна 40 м, лодку не обнаружили. Невыход двух торпед на заданную глубину объяснялся небрежностью специалистов (были перепутаны фазы преобразователей на самолете и приборах торпеды). Впоследствии подобные недостатки учли, и больше они не повторялись.

Использование самолетов Ту-16 в качестве противолодочных явилось мерой вынужденной, если учесть, что их часовой расход топлива на малых высотах достигал 6-8 тонн. Тем не менее следует отметить безусловную заслугу экипажей этих самолетов в вопросах развития тактики. Эскадрильи Ту-16ПЛ просуществовали почти шесть лет до своего расформирова -ния в 1969 г., когда ВВС флотов уже получили все положенные им по штату самолеты Бе-12 и Ил-38.

Балтийцы по-своему восприняли опыт переоборудования Ту-16 в противолодочные и приспособили для таких же целей 10 Ил-28 759-го омтап. На них установили СПАРУ-55, а штатное бомбо-вооружение самолетов позволяло подвешивать буи РГБ-Н и противолодочные бомбы без доработок.

*Слой температурного скачка-среда. в которой темнературный градиент прe-вышает 0,1 град, на метр глубины. Проходя через слои, звуковая энергия рассеивается а звуковые лучи искривляются.

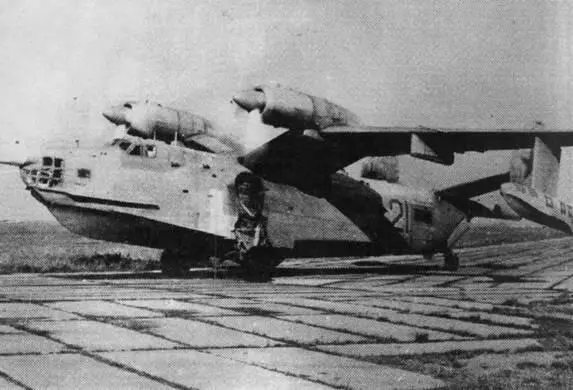

Торпедоносец Ил-28

Бе-12. Первый, полученный авиацией ВМФ в 1966 году. 33-й Центр боевого применения. Аэродром Очаков.

От редакции:

На этом самолете сделал первый самостоятельный вылет автор.

Переоборудование Ил-28 официально мотивировалось необходимостью быстрого прибытия в район противолодочных самолетов при действиях по вызову (сил, обнаруживших ПЛ), так как скорость полета Ил-28 более чем в два раза превышала аналогичный показатель летающих лодок Бе-6. Кроме того с использованием последних в зимний период времени постоянно возникали проблемы. Следует отметить, что, пожалуй, в данном случае командованием руководило не желание усилить противолодочную оборону, а стремление сохранить кадры летного состава от неминуемого разгона.

В 1966 г. штаб авиации ВМФ обратился в Главный штаб ВМФ с ходатайством о формировании на Балтике двух противолодочных полков на Ил-28, но ожидаемой поддержки не получил.

В сентябре 1964 г. группа в количестве 16 офицеров летного и технического состава 33-го Учебного центра авиации ВМФ была откомандирована на предприятия промышленности для изучения двигателя АИ-20 в Запорожье и самолета-амфибии Бе-12 в Таганроге.

Весной следующего года инструкторы закончили программу летного переучивания и в июне приступили к обучению летного состава 318-го оплап дд ВВС ЧФ. Учебные полеты производились на аэродроме Очаков и Кульбакино (Николаев). После черноморцев переучились североморцы, затем балтийцы и, наконец, в 1967 г. дошла очередь до тихоокеанцев.

Противолодочный самолет, обладающий к тому же амфибийными качествами, открыл новый этап в противолодочной авиации. Он способствовал признанию ее как реального противолодочного средства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: