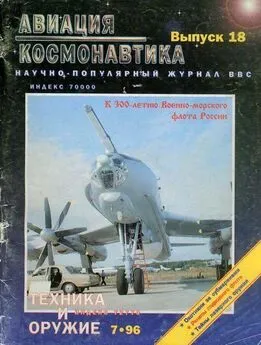

Авиация и космонавтика 1996 07

- Название:Авиация и космонавтика 1996 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1996 07 краткое содержание

Примечание: источник имеет разрешение ниже 100 dpi, что в сочетании с невысоким качеством полиграфии определило сложность исправления ошибок в характеристиках оборудования и вооружения.

Авиация и космонавтика 1996 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В плане реализации НИР «Пегас» в 1965 г. уточнили некоторые требования к дальнему противолодочному самолету Ту-142 (он был задан отдельным постановлением Совета Министров СССР от 28 февраля 1963 г.), определены опытно-конструкторские работы по вертолету-амфибии В-14 (впоследствии получившему наименование Ми-14) и по вертикально взлетающему аппарату ВВА-14 (МВА-62). Последний летательный аппарат должен был разрабатывать Л. Р. Бартини.

В1961 г. Бартини предложил конструкцию вертикально взлетающего самолета-амфибии. Министерство обороны дало поддержку.

По замыслу Бартини, вертикально взлетающий самолет-амфибия (ВВСА) -это конструкция в виде летающего крыла типа «обратной чайки» с переменными по размаху углами стреловидности.

Основная часть корпуса - центроплан, имеющий большую хорду. По бортам центроплана предполагалось укрепить два убирающихся в полете надувных понтонных поплавка из упрочненной прорезиненной ткани. К кормовой части центроплана с боков должны были прикрепляться небольшие консоли крыла, а сверху - два вертикальных киля с рулями направления. Кабину экипажа предлагалось разместить по оси центроплана в передней его части, задняя - предназначалась для размещения буев и средств поражения.

Представляет интерес конструктивное решение силовой установки, включающей двухконтурные двигатели Д-20П и четыре подъемных вентилятора, расположенных горизонтально и симметрично относительно центра тяжести ЛА.

На режиме вертикального взлета (посадки) и висении струя отработанных газов от первого контура двигателя направлялась на вращение одной пары вентиляторов, а от второго контура - на вращение другой пары. Перед входом в улитки вентиляторов второго контура предполагалось установить дополнительные камеры сгорания.

Управление пространственным положением ЛА в режиме висения и на малых скоростях полета предполагалось производить дифференциальным изменением вертикальной тяги. По мере возрастания поступательной скорости при разгоне ЛА вентиляторы должны были работать на малых оборотах и производить отсос пограничного слоя у задней кромки по всему размаху, увеличивая таким образом подъемную силу. Поступательное движение самолета передать за счет реактивной составляющей тяги двигателей. Управление в этом режиме должно было производиться с помощью рулей самолетного типа.

Проект ВВСА был рассмотрен в ЦАГИ и ЦИАМе и получил положительный отзыв. Вместе с тем было предложено внести в конструкцию некоторые изменения: для лучшего разгона самолета до эволютивной скорости, при которой вентиляторы могут быть отключены, предусмотреть отклонение струй вентиляторов назад с помощью створок, которые и предлагалось установить в выходном сечении шахт вентиляторов. Для погашения скорости перед посадкой (висением) с помощью тех же створок струя должна была отклоняться вперед.

Новым в конструкции являлась необычная аэродинамическая схема, надувные, убирающиеся в полете, поплавки, складывающееся крыло (для размещения на корабле). Вместе с тем потребовалось проведение опытно-конструкторских разработок.

Две серии гидродинамических испытаний показали, что предложенная компоновка ВВСА с жесткими или надувными поплавками, имеющими 100% запас плавучести, обеспечивает продольную и поперечную остойчивость, не меньшую чем остойчивость гидросамолета такого же водоизмещения. При свободном плавании корпус начинало заливать водой при высоте волн около 4,5 м.

Конструктор предлагал три варианта ВВСА: океанский, морской и палубный, с полетными весом соответственно: 52, 26 и 13 т.

По причинам, которые сейчас трудно установить, разработка ВВСА, несмотря на ее кажущуюся привлекательность, не производилась. Возможно, она перестала интересовать и самого конструктора. Через четыре года Л. Р. Бартини приступил к очередному проекту вертикально взлетающего летательного аппарата в новой конфигурации.

Самолет, названный ВВА-14, предполагался как противолодочный с поисково-прицельной системой «Буревестник» и разрабатывался в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 11 ноября 1965 г. Следовало спроектировать и построить три экземпляра с началом заводской отработки первого из них в последнем квартале 1968 г.

7 июня 1966 г. Главнокомандующими ВВС и ВМФ были утверждены тактико-технические требования на самолет ВВА-14 с двумя маршевыми двигателями Д-ЗОМ и двенадцатью подъемными РД-36-35ПР. За месяц до этого ТТТ согласовали с Бартини и Камовым. Самолет должен был иметь следующие данные: крейсерская скорость полета - 650-700 км/ч, дальность - 4000-5000 км, боевая нагрузка - 2000 кг.

Разработка ВВА-14 шла с большим отставанием от намеченных сроков, о чем свидетельствует ряд документов.

Первый полет ВВА-14 выполнил 4 сентября 1972 г. Летные испытания велись до 1975 г., после чего работы прекратили.

Кроме НИР, обосновавших Программу вооружения и развития противолодочной авиации, другие учебные заведения, и, в частности, Военно-Морская академия проводила исследования в области оперативного использования противолодочной авиации и, естественно, меньше, - тактики. Одна из таких НИР называлась «Айсберг» и была сдана в 1961-1962 гг. Некоторые отдельные положения ее впоследствии включили в «Наставление по боевым действия авиации ВМФ» (НБДА ВМФ-63).

Самолет-амфивия ВВА-14 на испытаниях

Авторы придерживались концепции, что вероятнее всего ракетные ПЛ с началом военных действий с применением ядерного оружия будут наносить удар с северного направления (впрочем, не исключался полностью и район Норвежского моря). В соответствии с таким сценарием предлагалось поисковые усилия в случае обострения обстановки сосредоточивать в северных морях, хотя, как это следовало из оценки гидрометеорологических условий, вероятность применения противолодочной авиации, в зависимости от времени года, составляет от 30 до 70%.

С тем, чтобы обеспечить возможность решения задач авиацией в подобных условиях, предлагалось разработать и соответствующие средства поиска и поражения ПЛ.

Считалось, что для поиска ракетных ПЛ авиация будет использоваться массированно составом тактических групп, а для недопущения выхода лодок в район боевых позиций и из своевременного обнаружения - необходимо выставлять заградительные барьеры из плавающих буев огромной протяженности. Это выглядело как попытка малоэффективными буями компенсировать отсутствие системы дальнего гидроакустического наблюдения, в которой самолеты должны были использоваться в качестве маневренных сил для уточнения контакта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: