АВИО 02

- Название:АВИО 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АВИО 02 краткое содержание

АВИО 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

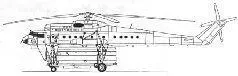

Были и недостатки. Вертолет, стоивший с контейнером «Степь» 7 миллионов рублей (как восемь Ми-6), был сложным в эксплуатации. Давала знать о себе старая, по западным меркам, элементная база аппаратуры. Невысоки были и летные характеристики машины из-за большого веса и габаритов контейнера. Тем не менее, Ми-ЮПП эксплуатировались продолжительное время. Они базировались на аэродромах возле Брандиса в ГДР (выведены в 1972 году), Кобрина (Брестская область), Нерчинска (Читинская область) и Средне-Белой (Амурская область). В 1982 году 825-й отдельный вертолетный полк, в состав которого входил отряд Ми-ЮПП был перебазирован из Средне-Белой на аэродром Гаровка (Хабаровский край). Отдельные машины часто меняли прописку

Основные характеристики вертолета Ми-ЮПП (с подвешенным контейнером): экипаж - 5 чел.; двигатели - 2 ТВД Д-25В ОКБ П.А. Соловьева мощностью по 5500 лс каждый; диаметр ротора - 35.0 м; длина -41.89 м; высота -9.8 м; вес пустого -27300 кг; вес топлива - 8230 кг; взлетный вес - 43700 кг; максимальная скорость -180км/ч; крейсерская скорость - 160км/ч; скороподъемность - 4 м/с; динамический потолок - 2500 м; дальность полета -310 км.

Ми-ЮПП (заводской номер -9680701, тактический - «синий» 50) на аэродроме Средне-Белая. 825 ОВП, 4 АЭ, лето 1980 г

Контейнер «Степь» рядом с вертолетом Ми-ЮПП, Фото предоставлены автором;

на схеме: вертолет Ми-ЮПП с подвешенным контейнером « Степь»

Однажды воспарив

С.Мороз (г.Харьков)

Не верю в чудеса, и это было б странно

Всю жизнь летать, однажды воспарив,

И все-таки всегда прощаемся нежданно,

О самом главном недоговорив.

(А.Макаревич )

Осень сорок пятого, еще хранившая в себе багровые отблески последнего, атомного, аккорда второй мировой, не обещала прочного мира. Эльба, вчера соединявшая союзников, становилась линией фронта новой войны, впоследствии названной «холодной».

Советская авиапромышленность за годы войны значительно выросла и качественно, и количественно, но, тем не менее, на лицо был неприятный факт - имелось значительное отставание от Великобритании и США в области реактивной авиации и тяжелых бомбардировщиков. Последнее, в сочетании с появлением ядерного оружия, могло стать решающим фактором в глобальном конфликте, опасность которого буквально висела в воздухе.

История создания средств доставки ядерных боеприпасов в СССР началась с копирования американской «сверхкрепости». С тех пор политическое руководство страны, выбирая поставщика дальних бомбардировщиков, сделало ставку на фирму Туполева, «забыв» два других ОКБ, работавших в этой области -С.В.Ильюшина и В.М.Мясищева.

Коллектив Мясищева свои первые проекты реактивных бомбардировщиков (Пе-2 с двумя ТРД и четырехдвигательный фронтовой РБ-17) создал практически по своей инициативе. Сам главный конструктор рассматривал их как переходный этап к разработке тяжелого дальнего бомбардировщика.

Это была грандиозная, невиданная ранее задача- воздушный корабль (именно корабль, ибо слово «самолет» мало подходило к крылатой машине весом более ста тонн) должен был нести десятки тонн бомб, иметь межконтинентальную дальность и скорость полета как у лучших истребителей той поры. В начале 1946 года после одобрения эскизного проекта РБ-17 группа работников КБ была отмечена правительственными наградами за успешную работу в годы войны. И вдруг…

В феврале 1946 года министр авиапромышленности В.М.Хруничев подписал приказ об ликвидации ОКБ Мясищева, сотрудников распределили по другим фирмам, а сам Мяси-щев был направлен в МАИ.

От таких ударов судьбы опускаются руки. Тем не менее, в новых условиях Мясищев сделал ту работу, которую смог - провел параметрическое исследование самой возможности создания такого самолета. А вопрос был далеко не праздным - ведь в нашей стране, да и, наверное, во всем мире, машин этого класса еще не было. В развернутой работе отставному конструктору помогали его ученики и сотрудники ЦАГИ, отнесшиеся к этой, по сути студенческой, работе более чем серьезно.

Восьмой построенный бомбардировщик М-4. Самолет окрашен по старому стандарту - на фюзеляже за крылом просматривается звезда. Фото из архива редакции

Следующий этап - эскизное проектирование. С позиций сегодняшнего дня воображение поражает серьезность студенческих работ, посвященных этой тематике. В них рождались не только экзотические компоновки и оригинальные конструкторские решения, но и принципиально новые методы проектирования и расчета самолета сверхбольшой взлетной массы.

Все это стало основой технического предложения, с которым Мясищев вошел в кабинет руководителя МАП. К тому времени туполевс-кая фирма уже работала над проектом аналогичного бомбардировщика и получала по этой теме немалые средства. Но у них реактивный вариант не удался, а турбовинтовой накладывал значительные ограничения на максимальную скорость и высоту полета. Мясищев же предлагал сделать самолет с дальностью и боевой нагрузкой, не уступавшими Ту-95, но с большими высотностью и скоростью полета. Хотя новый проект предполагал огромные затраты государственных средств, за него голосовали и военные, и специалисты ЦАГИ, и… наши тогдашние потенциальные противники. В 1949 году появились первые сообщения о разработке в США реактивного стратегического бомбардировщика В-52, а с его предшественником В-47 наша ПВО уже успело «познакомиться», так сказать, «лично». Тем не менее, наверху нашлись многочисленные противники проектирования еще одного «сверхбомбардировщика», и лишь в острой борьбе, при мощной поддержке Хруничева и бывшего тогда заместителем председателя совета министров В.М.Малышева предложение Мясище-ва прошло. 24 марта 1951 года вышло постановление правительства о воссоздании ОКБ Мясищева и выделении московского завода N23 под опытное и серийное строительство бомбардировщика.

К началу 1951 года вопрос о типе силовой установки и применении стреловидного крыла был в принципе решен. Бригаду общего проектирования возглавил О.В.Селяков. Общая аэродинамическая компоновка «проекта 25» -такой индекс новый самолет получил в ОКБ -была принята аналогичной среднему бомбардировщику Ту-16, по которому уже было произведено значительное количество продувок и натурных испытаний. Гораздо большие размеры крыла позволили уменьшить относительные размеры гондол, в которых скрывались те же, что и на Ту-16, микулинские двигатели АМ-ЗА, тогда самые мощные в мире. Все крыло было поднято выше плоскости симметрии огромной, 3,5 метровой, «трубы» фюзеляжа, что позволило скомпоновать максимально высокий бомбоотсек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: