АВИО 02

- Название:АВИО 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АВИО 02 краткое содержание

АВИО 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Свое отслужили…

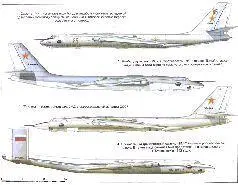

Специальный транспортный самолет ВМ-Т «Атлант» с центральной частью ракеты-носителя Энергия. Фото из архива редакции

И тем не менее ЗМД пошел в серию. Правда, по боевым возможностям он значительно уступал появившемуся не на много позже американскому B-52G, разнообразие вооружения и РЭО которого можно было сравнить разве что с выбором товаров в нью-йоркском супермаркете.

Вышеупомянутый пробел можно было восполнить, постепенно дооснастив машину, но дорабатывать ЗМД оказалось некому. В августе 1958 года ОКБ-23 посетили Хрущев и министр обороны Малиновский. Высокие гости осмотрели М-50, послушали доклад Мяси-щева. Зная пристрастие лидера державы к ракетной технике, главный конструктор попытался рассказать и о работах фирмы в этой области, но Хрущев оборвал его, сказав, что эти вопросы есть кому решать и без ОКБ-23. Осенью 1960 года В.М.Мясищевбыл назначен начальником ЦАГИ, а созданное им с таким трудом КБ было передано ракетчику Челомею. К тому времени было построено 10 самолетов ЗМД - серии 17 и 18. Параллельно было принято решение о прекращении производства ЗМ.

Итак, ОКБ-23 перестало существовать. Однако его продукция летала, наводя ужас на врагов. К концу 60-х большего от них ждать не приходилось. Новые модификации Ту-95 постепенно вытеснили ЗМ из класса ударных самолетов в танкеры - к началу 80-х почти все они были переоборудованы и составляли основу парка заправщиков вплоть до появления Ил-78. Причем теперь уже доработки носили необратимый характер. Заправочные штанги и бомбардировочное оборудование снимались, бомболкж частично заклёпывался - оставался только небольшой вырез для выхода шланга с конусом. Новая техника почти вытеснила «старичка» ЗМ, хотя уцелевшие после приснопамятной мирной инициативы «эмки» все еще продолжают летать.

Так была поставлена точка в истории «изделия 25». Но этой удивительной машине пришлось освоить еще одну, пожалуй самую необычную, профессию. В конце 70-х годов появилась необходимость в транспортировке крупногабаритных блоков универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» и воздушно-космического самолета, названного впоследствии «Бураном».

Сейчас уже трудно предположить, кто же первый предложил использовать для этой цели мясищевский ЗМ, а вот реализовать идею на практике пришлось уже без его создателя - 14 октября 1978 года Владимира Михайловича Мясищева не стало…

Но коллектив Экспериментального Машиностроительного Завода в содружестве с другими предприятиями авиационной и космической промышленности справился с этой задачей. Здесь было все: и радикальная переделка планера бомбардировщика-ветерана, и решение проблемы наддува, герметизации, и, буквально, медицинской стерилизации груза, и создание огромного прецизионного погру-зочно-козлового устройства ПКУ-50, и многое-многое другое. Экипаж А.Кучеренко научил самолет летать порожняком и в трех вариантах загрузки: с водородным баком УРКТС, с головной частью ракеты-носителя и с самим «Бураном» на спине.

Испытания шли нелегко, но увенчались успехом. И вот ВМ-Т «Атлант» (первоначально - ЗМТ) - ушел в первый коммерческий рейс, увозя на Байконур 40-метровый водородный бак «Энергии».

До появления Ан-225 на плечи «Атланта» легла вся работа по обеспечению транспортировки наиболее крупных компонентов системы «Энергия-Буран». Это, казалось бы, дало вторую жизнь самолету. Но судьба и на этот раз не была милостлива к детищу Мясищева. Мощные потрясения, обрушившиеся на страну в середине 80-х, привели к свертыванию программы УРКТС. Уникальные стартовые комплексы на Байконуре пустуют, стоят на приколе и «Атланты». А так хочется верить, что они вновь увидят небо…

Литература:

1. Альбом формулярных схем самолета ЗМ. - Издание завода, 1958 г.

2. Д. Гай. Небесное притяжение. - М., Московский рабочий, 1986 г.

3. П.Козлов. Конструктор. - М., Машиностроение, 1989 г.

4. Ремонт самолета "4х. - Издание завода, 1965 г.

5. Техническое описание самолета ЗМ (книги 1 - 8). - Издание завода, 1957 г.

Автор выражает признательность Ю.Кузменко, Ю.Шкуратову (оба ЭМЗ им. Мясищева), А.Андрееву (ВВС России), а также В.Марковскому и И.Приходченко за помощь в подготовке материала.

Рождение "вагона"

С. Мороз (г. Харьков)

Двадцатый век дал человечеству авиацию -новый вид транспорта и новое оружие. За каких-нибудь 10 лет самолет встал в строй армий практически всех ведущих стран, рождение же его винтокрылого сверстника растянулось почти на полвека. Идея гелико-тера выглядела замечательно просто, но попытки его реализации, коих за первые 30 лет нашего столетия было великое множество, обычно оканчивались полным фиаско.

Игорь Иванович Сикорский высказал простое предположение - все дело в схеме. На доказательство этого тезиса ушел не один год, масса труда и денег. Но вот в воздух поднялся VS-300. Его схема с основным несущим и хвостовым компенсирующим винтами оказалась настолько удачной и практичной, что получила название классической.

Успех серийного вертолета R-4, прототипом которого был VS-300, достигнутый в последний период второй мировой войны, не поубавил однако оптимизма у приверженцев других схем. Одним из них был американец Френк Пясецки (Frank Piasecki), считавший оптимальной конфигурацию геликоптера с продольным размещением двух несущих винтов одного диаметра. Конструктор не без основания предполагал, что такая схема имеет свои несомненные преимущества. Но уже при первых прикидках оказалось, что трансмиссия такого вертолета намного сложнее и тяжелее. Она включала такие узлы, как распределяющий редуктор с дефазирующим устройством, исключающим перехлест лопастей роторов и синхронизирующие валы большой длины. Проводка управления обоими винтами получалась сложной, а усилия на рычагах управления - чрезмерными. Немало хлопот доставляли и винты. Их суммарный КПД уменьшался за счет взаимной интерференции, лопасти вибрировали, их закон-цовки попадали во флаттер, тряска передавалась на редукторы и валы, которые "трещали" и "сыпались". Доставалось и фюзеляжу, на который обрушивались пульсирующие потоки воздуха от винтов, вибрационные и акустические нагрузки.

Но с другой стороны, два винта давали огромную несущую площадь, а значит, даже при большей массе машины, сохранялась низкая нагрузка на каждый ее метр. А это в свою очередь - хорошая скороподъемность, потолок и большая полезная нагрузка. Кроме того, расположение несущих винтов на концах фюзеляжа позволило отказаться от тонкой и, в сущности, нефункциональной хвостовой балки. Теперь весь объем корпуса мог использоваться для размещения экипажа, груза, вооружения, силовой установки и систем вертолета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: