Яков Уринсон - Экономика и государство

- Название:Экономика и государство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2241-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Уринсон - Экономика и государство краткое содержание

Книга адресована как специалистам, так и студентам, аспирантам и преподавателям экономических, менеджериальных и политологических специальностей, а также всем интересующимся проблемами экономики, управления и политики. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Экономика и государство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как показал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман (1912–2006), основным «встроенным стабилизатором рынка» являются деньги. Анализируя макроэкономическую динамику и кредитно-денежные отношения, он сформулировал монетарное правило, согласно которому денежное предложение должно расширяться со скоростью, совпадающей с ежегодными темпами потенциального роста валового национального продукта (ВНП). Из этого вытекает возможность и необходимость строго ограниченного вмешательства государства в экономику. При этом оно призвано создавать дополнительный спрос, регулируя налоговую нагрузку, финансируя госзаказы, обеспечивая и контролируя эмиссию денег, но не должно увеличивать товарное предложение, а значит, вмешиваться в производственную сферу. Меры государственного регулирования не могут быть направлены на ограничение свободы, которая представляет главную ценность экономической деятельности в рыночных отношениях. Под свободой в данном случае понимается отсутствие препятствий для того, чтобы агент рынка осуществлял свой выбор.

Анализируя проблему равенства в условиях свободного выбора, монетаристы отказываются от принципа равенства результатов хозяйственной деятельности («уравниловки» доходов) и отстаивают идею равенства возможностей, когда каждый человек имеет равные или близкие к таковым возможности достижения конечного результата. По мнению М. Фридмана, «невидимая рука» рынка предоставляет его участникам свободу выбора, возможность соревноваться за более высокие доходы и социальный статус. Поэтому государство своими действиями не должно ограничивать свободу выбора.

Отвергая необходимость вмешательства государства в производственную сферу, его прямого воздействия на производителей, сторонники монетаризма в этом аспекте солидаризировались с представителями теории предложения . Ее исходные положения были сформулированы еще Жаном Батистом Сэйем (1767–1832) в законе, согласно которому в экономике с гибкими ценами ( flexible prizes ) и гибкой оплатой труда факторы производства (труд, капитал и земля) всегда найдут применение, а произведенные товары всегда будут проданы. Эти положения были существенно развиты и дополнены Артуром Лаффером (род. 1940) и Джорджем Гилдером (род. 1939). Они акцентируют внимание на проблеме сбережений, которая ставится ими в зависимость от налоговой политики государства. Нехватку сбережений они считают главной причиной замедления темпов роста экономики. В рамках логики теории предложения государство должно снижать ставки налогообложения до оптимального уровня, при котором происходит рост сбережений, инвестиций и, как следствие, экономический рост. В этой логике инфляция, обусловленная высоким уровнем налогообложения и низкими темпами амортизации основного капитала, также вызывается завышенными налогами. При этом обоснованием положительных последствий для экономики от снижения налоговых ставок служит кривая Лаффера ( Laffer curve ). Она показывает, что при увеличении налоговых ставок сверх оптимального уровня стимулы к хозяйственной деятельности снижаются, а при стопроцентной ставке налога доходы бюджета падают до нуля.

Анализ опыта 70–80-х годов прошлого века в Великобритании («тэтчеризм»), США («рейгономика»), Японии («план реконструкции Японских островов» Какуэй Танаки ) и ряде других стран показывает, что в краткосрочной перспективе понижение налоговых ставок улучшает материальное положение населения и доходность бизнеса, но ведет к сокращению доходов бюджета, который становится дефицитным. В свою очередь это приводит к необходимости провести сокращение государственных расходов. В долгосрочной перспективе временные негативные последствия снижения уровня налогообложения перекрываются положительной динамикой сбережений и ростом инвестиций. В конечном счете сокращается безработица, растут налоговые поступления, снижается инфляция и достигаются позитивные экономические результаты для большинства агентов рынка.

Однако даже и самая осторожная монетарная политика дает неоднозначные результаты. Так, в период президентства Рональда Рейгана (1911–2004) в 1981–1989 годах безработица в США сократилась более чем на 5 %, а уровень личного потребления в 1989 году превысил уровень 1979 года на треть, инфляция снизилась с 13,5 % в 1980 году до 4,1 % в 1988-м, среднегодовые темпы экономического роста выросли до 3,2 %, что сопровождалось возникновением новых отраслей и структурной перестройкой промышленности. Но администрации Р. Рейгана не удалось снизить бюджетный дефицит, и его долговое финансирование привело к росту государственного долга страны с 907,7 млрд долларов в 1980 году до 2,8 трлн в 1989 году, т. е. более чем в 3 раза. Несмотря на то что благосостояние большей части населения США улучшилось, число американцев, живущих за чертой бедности, выросло с 29 млн человек в 1980 году до 31,7 млн в 1988 году.

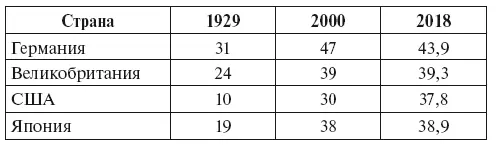

Таблица 1.1. Динамика доли государственных расходов в ВВП (%)

Источники: Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Официальный сайт (далее – ФСГС РФ). URL: rosstat/ru/statistics/ accounts (дата обращения 21.10.2020); ВВП – список стран // Trading Economics. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/gdp (дата обращения 21.10.2020).

Следует, однако, отметить, что в ХХ веке как в Германии, так и в США и других странах, правительства которых придерживались идей неоклассической школы, доля государственных расходов в ВВП не только не сократилась, но и выросла. В начале XXI века эта доля в Германии заметно снизилась, а в США существенно возросла, в Великобритании и Японии она изменилась незначительно (см. табл. 1.1).

Очевидно, развитие экономической мысли и совершенствование хозяйственной практики продолжается и в наше время. Их анализ и обобщение позволяют понять состоявшиеся и предвидеть будущие социально-экономические явления, формировать и корректировать экономическую политику государства.

Глава 2

Русские мыслители об экономике и государстве (XVII–XIX века)

Для нас центр тяжести проблемы государства – это ограничение всякой государственной власти не человеческой волей, субъективной волей части народа или всего народа, а ограничение абсолютными идеями, подчинение государства объективному Разуму.

Н.А. Бердяев. Новое религиозное сознание и общественность. С.-Петербургъ. Изданiе М.В. Пирожкова, 1907. Гл. 2. Государство2.1. Первые опыты осмысливания экономической политики в России (XVII–XVIII века)

Интервал:

Закладка: