Мария Бобылёва - Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать [litres]

- Название:Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-134853-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Бобылёва - Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать [litres] краткое содержание

Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

КОММЕНТАРИЙ

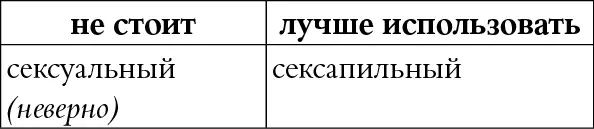

«Часто слово “сексуальный” употребляет в значении “сексапильный”, то есть внешне сексуально привлекательный (говорят “сексуальное белье”, “сексуальная улыбка” и т. д.). Это неверно: “сексуальный” – это имеющий отношение к сексуальности человека, к тому, какая она. А “сексапильный” – это внешний признак, то, что человек или предмет доносят до окружающих»,

– Татьяна Никонова, журналистка и автор блога nikonova.online.

КОММЕНТАРИЙ

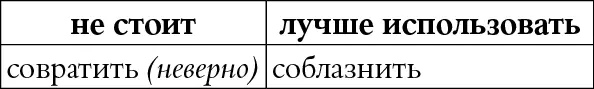

«Слово “совратить” часто используют неправильно, имея в виду “соблазнить”. Совратить – значит сбить с истинного пути, научить плохому, а соблазнить – привлечь чем-то приятным. Это разные вещи. Например, “он ее совратил, когда ей было 16” на самом деле должно звучать как “он ее соблазнил, когда ей было 16”, если речь идет о сексе»,

– Татьяна Никонова, журналистка и автор блога nikonova.online.Часть 3. Сложные вопросы

Глава 9. Самоназвания

Когда изучаешь корректную лексику и общаешься не только с экспертами, но и с людьми, к которым она может/должна быть применима, неизбежно сталкиваешься с тем, что многие представители тех или иных групп сами называют себя некорректными словами. Родители детей с синдромом Дауна в разговорах и на форумах используют слово «даунята», родители детей с расстройствами аутистического спектра – «аутята». Люди с болезнью Вильсона-Коновалова говорят про себя «вильсонята», а родители детей с синдромом Тричера Коллинза часто говорят «тричеры». Люди с ВИЧ спокойно говорят друг другу «я вичовый», представители каких-то национальностей внутри своей группы могут смеяться и называть друг друга «хачами», а трансгендерный мужчина гей среди друзей может назвать себя «транс-пидор», и все поймут.

Но эта лексика никогда не может считаться корректной для использования вовне. «Когда мы собираемся группой армян, мы можем спокойно про себя говорить “хачи” и “черножопые”, потому что по этому признаку мы все равны и никому не обидно. И даже если вы цитируете человека, который сам про себя сказал “хач”, в итоге может получиться обидно и неприятно», – говорит психотерапевт Зара Арутюнян.

Некоторые используют аргумент, что им все равно и их это не обижает. Что не обижает – хорошо, но тут действует правило «лучше перегнуть в сторону корректности, чем наоборот». Назвать человека с инвалидностью «человек с инвалидностью», даже если ему нормально и «инвалид», не так страшно, как поступить наоборот. Во многих дискуссиях со мной трансгендерные люди, даже транс-активисты, говорили, что нет ничего плохого в слове «трансгендер» и чтобы я не выдумывала. Но пока есть другие представители транс-сообщества, которым это слово точно обидно, я буду выбирать вариант, наверняка подходящий всем.

Представьте, что вы позвали на ужин десять друзей, и у одного из них аллергия на орехи. Вы же с легкостью приготовите блюда, в которых их не будет, или по крайней мере сделаете так, чтобы большая часть блюд была без орехов? Остальные, кто к орехам относится хорошо или безразлично, этого даже не заметят, а тому одному вы окажете заботу, учтя его интерес, и покажете, что ваш дом и ваш стол безопасны для него. Так и с корректным языком – даже если перед вами десять человек, которым безразлично, что их называют «инвалидами», и только один, которому от этого неприятно, абсолютно не сложно называть всех «люди с инвалидностью». Так работает инклюзия, так же работает доступная среда: даже если по пандусу проедет коляска всего раз в месяц, пандус должен быть по умолчанию.

Мы уже говорили про реклэйминг, или переприсвоение. В теории люди могут самоорганизоваться и переприсвоить какое-то слово, ставшее некорректным. Это хороший способ бороться со стигмой – но при условии, что он будет массовым и публичным. Если все организации, помогающие и объединяющие людей с синдромом Дауна, выступят единым фронтом и начнут условную кампанию «Я – даун, и это нормально» – возможно, слово «даун» постепенно перестанет быть ругательством и вернет себе значение исключительно диагноза.

Примерно то же происходит сейчас со словом «толстый». Я не раз встречала дискуссии в соцсетях, где люди активно выступали в защиту этого слова, мол, я толстый, и давайте так и говорить, отвергая при этом аналоги «полный», «в теле» и прочие. Многие боди-позитивные блогерки и активистки уже активно используют слово «толстый», говоря и о себе, и о других. Это радует, и, надеюсь, реклэйминговая судьба этого слова сложится наилучшим образом.

В начале книги я уже упоминала классику реклэйминга – слово queer и queer studies («квир-исследования»). Транс-активист Антон Макинтош как-то пошутил, что был бы счастлив дожить до времен, когда у нас появятся свои «пидор-studies». Потому что в конечном итоге в самих словах нет ничего, кроме значения, которые в них привносят люди.

Но пока по отношению к словам, до которых реклэйминг не добрался (а таких – подавляющее большинство) действует единственное корректное правило: то, что позволяют себе говорить люди сами про себя, не может быть использовано для называния их третьими лицами. Даже если сам человек не против. Даже если мы ласково.

Глава 10. Эвфемизмы

Некоторые выражения в языке появляются в целях политкорректности, но из-за своей неточности, расплывчатости, а иногда и неграмотности устаревают или становятся ненужными и неясными эвфемизмами. Люди настолько боятся рака, что говорят «у него онкология», считая, что это звучит мягче. Но онкология – область медицины, занимающаяся изучением рака, а не диагноз. Поэтому фраза «у него онкология» звучит так же неграмотно, как сказать «у него офтальмология» про человека с плохим зрением или «у нее стоматология» про человека, у которого заболел зуб.

Сюда же относится словосочетание «лицо кавказской национальности». Придуманное в свое время, чтобы обобщенно и корректно называть людей из республик Северного Кавказа и Закавказья, оно по своей сути бессмысленно, потому что никакой «кавказской национальности» не существует. В свое время в СССР было выражение «лицо еврейской национальности», которое было изобретено, чтобы смягчить слово «еврей», имевшее негативную окраску из-за антисемитизма, – но и оно отмерло. Что касается национальности, лучше просто называть ее, если вы ее знаете и если это вообще уместно.

Эвфемизмов в русском языке существует великое множество, и хотя они изначально призваны смягчать неудобные и жесткие слова, часто только вредят языку и мешают ясности. «Солнечные дети» вместо «дети с синдромом Дауна» звучит неясно и отдает позитивной дискриминацией. Говоря так, мы как бы отказываем ребенку с синдромом Дауна в его человеческой составляющей – он не может быть капризным, недовольным, грустным, никаким другим – только «солнечным». Не говоря про то, что это просто непонятно, и для того, кто не знаком с этим эпитетом, ничего не говорит о диагнозе. То же самое относится к «хрупким людям» (с диагнозом «несовершенный остеогенез»), «детям-бабочкам» (дети с буллёзным эпидермолизом) или «детям-ангелам» (дети с ДЦП). Все эти название не дают никакого понимания, о чем речь. Почему вдруг ангелы – они уже умерли? Или эти дети изначально внеземного происхождения? Сюда же можно отнести выражение «особый ребенок» (в отношении ребенка с физической или ментальной инвалидностью). Для любого родителя его ребенок особый – здоровый или больной, и само это прилагательное не говорит ни о чем. Стигматизация людей с инвалидностью – плохо, но сакрализация их – не лучше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Мария Бобылёва - Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать [litres]](/books/1059522/mariya-bobyleva-my-tak-govorim-obidnye-slova-i-kak.webp)

![Мария Вельская - Змеиная Академия. Щит наследника [litres]](/books/1061341/mariya-velskaya-zmeinaya-akademiya-chit-naslednika-l.webp)

![Мария Корелли - Вендетта, или История всеми забытого [litres]](/books/1063780/mariya-korelli-vendetta-ili-istoriya-vsemi-zabytogo.webp)

![Мария Геррер - Наваждение и благородство [publisher: ИДДК, litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082299/mariya-gerrer-navazhdenie-i-blagorodstvo-publisher.webp)

![Мария Жукова-Гладкова - Свадьба с чужим женихом [litres]](/books/1145995/mariya-zhukova.webp)

![Мария Метлицкая - Черно-белая жизнь [сборник litres]](/books/1146667/mariya-metlickaya-cherno-belaya-zhizn-sbornik-litres.webp)