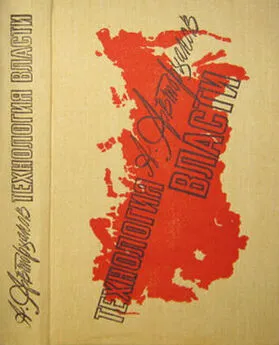

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву

- Название:От Андропова к Горбачёву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2019

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-4475-2813-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву краткое содержание

Автор книги — известный политолог русского зарубежья, писатель и публицист Абдурахман Геназович Авторханов (1908–1997 гг.).

От Андропова к Горбачёву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Восхождением к власти Горбачев обязан не партии и не ее аппарату, а КГБ и его вооруженным силам. Военно-полицейский переворот Андропова в ноябре 1982 г. после смерти Брежнева нашел свое логическое завершение в полицейско-партийном перевороте Горбачева-Чебрикова в марте 1985 г., в первые же часы после смерти Черненко, но на этот раз не только без участия армии, но, может быть, даже против ее воли (армия, вероятно, поддерживала члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС по вооружению и вооруженным силам Романова).

Этот неоспоримый факт будет иметь далеко идущие последствия как для генсека, так и для судьбы самой партии. Уже сегодня ясно для наблюдателя, что отныне партия вынуждена делить власть с КГБ, занявшим ключевые позиции в государстве: председатель Госбезопасности — генерал КГБ, министр внутренних дел — генерал КГБ, министр иностранных дел — генерал КГБ, фактический правитель в Совете министров СССР — генерал КГБ, а сам генсек тоже выдвиженец КГБ. Любой чиновник в советском государстве от комсомольского вожака до генсека партии, который сделал карьеру по протекции КГБ, на всю жизнь превратил себя в слугу и пленника этого учреждения. Таков неписаный, но железный закон. Разница между статусом полицейских «органов» при Сталине и их нынешним фактическим статусом заключается в том, что тогда они были исполнителями воли генсека Сталина, а сегодня генсеку Горбачеву явно грозит опасность самому очутиться в роли исполнителя воли КГБ.

После июльского пленума ЦК КПСС (1985) в Советском Союзе, в обход старческого Политбюро, установилась, на мой взгляд, диктатура узкой группы лиц, которую я бы назвал диктатурой «директории пяти», куда входят два партаппаратчика — генсек Горбачев и «второй генсек» Лигачев — и три генерала КГБ — первый заместитель председателя правительства Алиев, председатель КГБ Чебриков и министр иностранных дел Шеварднадзе. Советская армия исключена из этой «директории». Кстати, такой переходный институт концентрации государственной власти в немногих руках хорошо известен как раз из истории французской и русской революций, и имеют в период острого политического кризиса в этих странах. Французская «директория пяти» существовала четыре года (1795–1799), пока Наполеон Бонапарт не совершил свой знаменитый переворот, а «директория» из пяти министров Керенского в сентябре 1917 г. была свергнута через пять недель в результате октябрьского заговора большевиков. Да и Политбюро Ленина во время гражданской войны тоже состояло из пяти человек.

Кремлевская «директория пяти», хотя и не лишенная какой-то исторической символики, все же комбинация чисто случайная, но вот люди, которые входят в эту правящую пятерку, — не случайны. Каждый из них две трети своей жизни посвятил служению взаимодействующим силам — аппарату партии и советской политической полиции. И все же не только западные, но и советские люди знают о них очень мало. Внешний мир точно знает, сколько у Советского Союза атомных бомб и ракет, знает даже, сколько боеголовок на каждой ракете и точность ее попадания в цель, но почти ничего не знает о людях, от которых зависит, будет ли это оружие когда-нибудь пущено в ход, хотя только этим и занимаются кремленологи. Засекреченность биографий кремлевских вождей, их способностей и склонностей, их реальных личных качеств, даже их хобби, имеет свой политический умысел — держать потенциального противника в полном неведении относительно того, с кем он имеет дело, на что способны лидеры Кремля.

Даже и тот единственный источник, по которому мы хотим судить о политическом таланте и образе мышления того или иного кремлевского лидера, — его публичные выступления — тоже, как правило, принадлежат не ему, а анонимному аппарату. Причем здесь господствует всем известный партаппарат-ный закон: речи рядовых членов олигархии не должны быть ярче и умнее речи самого генсека. Отсюда у советских лидеров не живые речи с «лирическими отступлениями», а речевые штампы, которых никто не читает, кроме иностранных корреспондентов в Москве, которые заняты этим по долгу службы. Первый лидер в Кремле, который нарушил этот закон, не будучи еще генсеком, был Андропов. Примеру Андропова последовали потом Горбачев, Алиев и Шеварднадзе, что несомненно способствовало их успешному движению к вершине власти. Другие два члена «директории», Лигачев и Чебриков, индивидуально ничем до сих пор не выделялись, но, судя по их успехам, они мастера закулисных дел.

Особенно это относится к Чебрикову, начальнику управления кадров КГБ с 1967 г. Он был направлен в КГБ из «днепропетровской мафии» Брежнева как представитель партаппарата-надзирать над чекистскими кадрами. Но когда Чебриков увидел, что шеф КГБ Андропов имеет больше материальной власти в СССР, чем генсек Брежнев, то переметнулся в лагерь чекистов. И Андропов отблагодарил его, назначив председателем КГБ, минуя оставшегося верным Брежневу первого заместителя председателя КГБ — генерала Цинева. Войдя в состав Политбюро, Чебриков выступил в ведущем теоретическом журнале КПСС с программной статьей с необычным названием: «Сверяясь с Лениным, руководствуясь требованиями партии». Я очень внимательно прочел эту статью, стараясь понять, что именно Чебриков «сверил» с Лениным и какими «требованиями» партии он собирается «руководствоваться» в своей чекистской работе. Стиль статьи, как и ее содержание, в какой-то мере характеризуют самого Чебрикова: во-первых, «требование» партии, чтобы выступление члена олигархии не выглядело умнее выступления генсека, точно выполнено, во-вторых, почти в каждом абзаце автор повторяет один и тот же тезис — партия стоит над чекистским аппаратом, невольно заставляя вас думать, не обстоит ли дело как раз наоборот. Ведь все-таки соотношение сил в «директории» 2:3 в пользу КГБ. Что же касается существа дела, автор утверждает: 1. «Использование гражданских прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства». Что надо понимать под «ущербом», решают сами власти, «которые устанавливают порядок реализации прав с учетом общегосударственных интересов, соображениями государственной безопасности, охраны общественного порядка». («Коммунист», № 9, июнь 1985 г.). 2. «Чекисты активно участвуют в работе по повышению политической бдительности советских граждан… От каждого гражданина требуется усиление классовой зоркости, решительный отпор…» и т. д. (Там же). 3. Идеологическая борьба «закономерна, ее нельзя ни прекратить, ни отменить». В связи с этим Чебриков выдвигает оригинальный тезис о том, что СССР, собственно, понимает под «идеологической борьбой». Когда КПСС борется против существующего на Западе общественно-политического строя, создавая там революционные ячейки, засылая туда литературу, организуя радиовещание на всех языках мира по пропаганде идей коммунизма, — то это «идеологическая борьба», но когда Запад занимается тем же самым по отношению к СССР — это «идеологическая диверсия» и «вмешательство во внутренние дела СССР». 4. Узнали мы из статьи Чебрикова и один «секрет», который давно не является секретом: «В КГБ разработана и последовательно осуществляется научно-обоснованная программа действий… Большой вклад в ее разработку и практическое осуществление, в одухотворение (!) чекистской работы большевистской страстностью внес Ю. В. Андропов, в течение 15 лет возглавлявший Комитет государственной безопасности». (Там же).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: