Генрих Альтов - Как научиться изобретать

- Название:Как научиться изобретать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тамбовское книжное изд-во

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтов - Как научиться изобретать краткое содержание

Это первая книга создателя ТРИЗ, в которой представлен начальный вариант теории.

Как научиться изобретать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот несколько примеров изобретений простых и вместе с тем эффективных.

Необычный тягач, изображенный на рис. 7, предназначен для работ в сложных дорожных условиях. Сварные пустотелые колеса позволяют ему с одинаковой легкостью передвигаться по дорогам, болотам и даже по воде, развивая скорость до 15 км в час. Изменение размера колес (увеличение диаметра) привело к появлению существенно новых и полезных для колесного экипажа качеств.

Другой пример — спиральная нить в лампах накаливания. Единственным путем для повышения экономичности и мощности 'электрической лампочки накаливания было увеличение рабочей температуры нити. Но с повышением температуры даже тугоплавкий осмий начинал интенсивно испаряться. Требования экономичности и мощности пришли в противоречие с требованием живучести лампы. Как же решили эту задачу? Причина противоречия — испаре ние металла с поверхности нити. Условия, при которых эта причина устраняется, — уменьшение поверхности нити. Сократить размеры нити, однако, нельзя — уменьшится световая мощность. Иное дело изменение формы. Если свернуть нить в спираль, то свет по-прежнему будет идти со всей поверхности нити и испарение будет про исходить только с внешней стороны спирали (пространство внутри спирали мгновенно насытится парами металла, и дальнейшее испарение прекратится).

Переход от прямой нити к спиральной был изобретением огромного значения. Но почти одновременно нашли и другое реше. ние: повысить давление среды, в которой работает нить, тогда испарение нити замедлится. От вакуумных ламп перешли к газонаполненным. Замена среды (баллон лампы заполнили аргоно-азотной смесью) была еще одним крупным изобретением.

Многие современные машины и механизмы представляют собой объединение нескольких однородных частей (например, многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания или рабочий орган многоковшового экскаватора). В процессе работы нагрузка на машину меняется; распределение же этой нагрузки по отдельным однородным частям машины остается постоянным. Поэтому на практике нередко отдельные части машины работают как бы вполсилы. В таких случаях целесообразно уменьшить на время количество работающих одновременно частей, чтобы оставшиеся части работали с полной нагрузкой.

Можно привести такой пример. Мощные дизели тепловозов, судов, электростанций почти пятьдесят процентов времени работают с небольшой нагрузкой или на холостом ходу. Горючего при этом подается мало, а форсунки рассчитаны на полную нагрузку. В результате распыление ухудшается, две трети топлива буквально вылетают в трубу. На харьковском заводе имени Малышева остроумным способом избавили моторы от этого недостатка: специальное устройство автоматически отключает при снижении нагрузки половину цилиндров. Остальным приходится работать напряженнее, а значит и экономичнее.

Особый интерес представляет вторая группа приемов, связанная сразделением объекта на части. В творческой мастерской изобретателя эти приемы используются много чаще, чем приемы, основанные Маобъединении объектов, и это не случайно. Дело в том, что маши-

развиваются от простого к сложному. Достаточно сравнить самолеты начала века с современными реактивными лайнерами, чтобы сразу увидеть эту тенденцию.

Рассмотрим некоторые примеры.

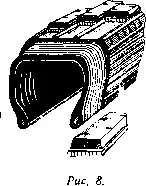

Протектор — рабочая часть шины — имеет рисунчатую поверхность в виде «елочки», ромбов или пересекающихся лент. Шина выходит из строя, когда истираются эти выступы протектора. И хотя по весу они составляют лишь очень небольшую часть, выбрасывать приходится всю шину. На рис. 8 показана шина, протектор которой не имеет никакого рисунка. По окружности всей поверхности шины пролегают три канавки. В них закладываются резиновые кольца, армированные металлокордом. Кольца возвышаются над бортом канавки и воспринимают всю нагрузку при движении автомобиля. Изношенные кольца могут быть сменены, а шина будет служить дальше.

Казалось бы, выделение «слабой» части должно считаться обычным конструкторским приемом. Однако есть объекты (к их числу относится и протектор шины), которые мы настолько привыкли воспринимать как единое целое, что представить их себе в виде отдельных частей невозможно без развитого творческого воображения.

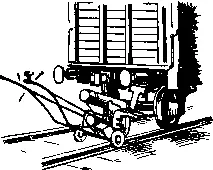

Это относится и к следующему приему — выделению «необходимой и достаточной» части объекта. Вы, конечно, не раз видели, как работает маневровый паровоз. Машина, которая может быстро тянуть десятки вагонов, медленно тянет один вагон. Трудно придумать что-либо более нерациональное, однако это было привычным и потому продолжалось на протяжении многих десятков лет. Лишь совсем недавно в ГДР были изобретены легкие вагонотол^атели (рис. 9). Они имеют мотор внутреннего сгорания, весят всего 200 кг и легко передвигают вагоны весом до 100 т.

Третий прием — разделение объекта на одинаковые части. Вот характерный пример. На обычный диск колеса вместо одной шины

|

| Рис. 9. |

надеты три узких (рис. 10). Если в пути выйдет из строя одна из трех шин, автомобиль сможет продолжать движение.

|

| Рис. 10. |

Это широко известный в конструкторской практике прием повышения живучести. Изобретательским он может считаться лишь в том случае, если разделение на части применяется в данном объекте впервые и позволяет устранить техническое противоречие. Поясним на примере. Многие нефтяные скважины бурят наклонно для того, чтобы с одной вышки пробурить сразу несколько скважин. Пока наклонные скважины проходили турбобуром, все было хорошо. Но вот в скважину спу стили новую машину—электробур. И неожиданно выяснилось, что эта более совершенная машина малопригодна для бурения наклонных скважин. Почему?

Приходилось ли вам видеть, как Длинный автобус застревает, пытаясь свернуть в узкий переулок? Нечто подобное происходит и с электробуром.

Он имеет большую длину, и стенки скважины не позволяют ему «развернуться».

Казалось бы, надо просто укоротить электробур. Но укороченный электробур обязательно окажется ^ аломощным. И, наоборот, удлиненный бур будет более мощным, Н° Менее пригодным для наклонного бурения.

Что же сделал изобретатель? Он разделил корпус электробура на четыре одинаковые части и соединил их шарнирно. Общая длина бура осталась прежней, мощность не снизилась. Но благодаря разделению на части появилась возможность придать буру изогнутую форму. Теперь электробур легко отклонялся в сторону, а именно это и нужно для наклонного бурения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: