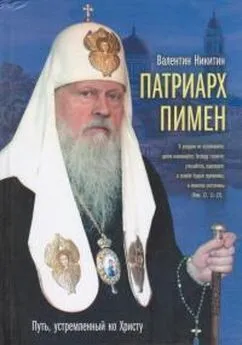

Валентин Никитин - Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу

- Название:Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо. Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-47609-1, 978-5-88017-256-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Никитин - Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу краткое содержание

Патриарх Пимен. Путь, устремлённый ко Христу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще древнерусский приход представлял собой живую и самодеятельную единицу. Община сама строила себе храм, избирала священников и остальной церковный причт. Церковная казна имела широкое назначение, и управляли ею миряне. Община содержала храм и дом для причта. Она сама судила своих сочленов и имела право самого широкого вмешательства даже в их внутреннюю семейную жизнь, следя за нравственными поступками каждого сочлена.

Что касается клира, то в его функции собственно управление церковным имуществом не входило. Задачей приходского духовенства было живое и строгое выполнение церковных служб, особенно литургии, воспитание духовных чад в церковной дисциплине, в разумном применении вяжущей и разрешающей власти и служение примером личной и семейной хорошей жизни.

Приходский священник был прежде всего и главным образом духовным отцом своих прихожан, а они его духовными детьми. Приход же в целом представлял общину, сплоченную единством религиозного сознания, церковной дисциплины, при четком разграничении обязанностей.

Как известно, в настоящее время в нашей стране последовательно осуществляются широкие демократические преобразования, в результате чего все возрастает роль самих трудящихся в общественной жизни страны.

В этих условиях нельзя признать нормальным, что в приходских общинах до сих пор продолжает иметь местоположение, при котором отцы настоятели сосредоточили в своих руках всю полноту власти в решении хозяйственных и финансовых дел общины, отстранив от этого исполнительные органы. Такое положение, как уже указал Его Святейшество, является недопустимым и вызывает недовольство верующих, возникновение конфликтов между клиром и исполнительными органами приходских общин.

И действительно, если мы проанализируем положение в приходах за последнее время, то мы увидим, что отцы настоятели, неправильно поняв свои права и обязанности в отношении церковных советов, полностью взяли только себе всю полноту административной власти в приходе, фактически устранив мирян от управления церковным имуществом и сведя их роль к нулю, что вызвало бесчисленные жалобы с мест — в Патриархию и к гражданским властям.

Такое настойчивое стремление к ограничению принципа общественности, к разобщению членов приходских советов, к резкому подчеркиванию властных и подвластных лиц вело к преобразованию приходского организма в бюрократическое учреждение. Московская Патриархия не могла не обратить на это внимания, тем более что стремление к единоличному, иногда диктаторскому управлению приходом и приходским имуществом порождало на местах недоразумения и конфликты, а также приводило к нарушению гражданского законодательства в отношении Церкви.

Святейший Патриарх и Священный Синод Русской Православной Церкви неоднократно указывали епархиальным Преосвященным на необходимость исправления замеченных недочетов по управлению церковно-приходскими финансами и имуществом и предлагали для претворения в жизнь ряд полезных для жизни и авторитета Церкви мероприятий.

Пришло время конкретно разграничить права и обязанности настоятелей храмов и избранников верующих, членов исполнительных органов, с тем, чтобы последние пользовались своими правами в финансовом и хозяйственном вопросах, а настоятелей храмов призвать к тому, чтобы они основное свое внимание обращали на духовную и церковно-богослужебную сторону церковной жизни и проявляли большую заботу о духовном окормлении своих пасомых.

18 апреля сего года было составлено Журнальное Постановление Священного Синода о мерах по улучшению существующего строя приходской жизни. В настоящее время Собор Преосвященных архиереев Русской Православной Церкви приглашается утвердить это решение Священного Синода» [123] «Журнал Московской Патриархии». 1961. № 8. С. 9–11.

.

Доклад Высокопреосвященного Пимена (не только его содержание, но и сама тональность), на наш взгляд, свидетельствует о том, что он не просто «шел на поводу», а был сторонником проведенной тогда реформы, принятой под давлением властей предержащих.

С другой стороны, в приватных беседах архиепископ Пимен не раз оценивал это насилие над Церковью как проявление произвола со стороны государства, предлагая и Святейшему Патриарху, и епископам-собратьям «вытащить этот ржавый гвоздь из тела Церкви». Здесь есть известное противоречие, которое нам важно уяснить и осмыслить, особенно в ретроспективе существенных изменений в положении Церкви после крушения тоталитарного режима и упразднения контролирующей Церковь инстанции.

Архиерейский Собор заседал 18 июля 1961 года всего лишь один день. При внутреннем несогласии многих его участников Собор принял навязанные властями решения по всем пунктам. Впоследствии партийное руководство умело использовало эти решения для искоренения религии в СССР.

С тех пор принцип православной соборности в жизни Русской Церкви был вопиющим образом нарушен (впрочем, трудно сказать, когда он соблюдался в полной мере вообще). При весьма парадной (почти помпезной) торжественности в работе Соборов было сравнительно мало делового, подлинно творческого содержания. Об этом справедливо пишет архиепископ Михаил (Мудьюгин): «Весь ход работы Соборов и принимавшиеся ими решения предварительно разрабатывались церковной элитой, а в недавние времена при Патриархах Алексии I и особенно Пимене неофициально согласовывались с Советом по делам религий» [124] Михаил (Мудъюгин), архиеп. Русская православная церковность. Вторая половина XX века. М.: Библейско-Богословский институт, 1995. С. 112.

.

В 1961 году была принята новая редакция Положения об управлении Русской Православной Церковью. В Положении значилось, что «настоятель храма осуществляет духовное руководство прихожан, наблюдает за благолепием и уставностью богослужений, за своевременным и тщательным удовлетворением религиозных нужд прихожан». Таким образом, священник низводился на положение наемного работника, которого нанимала община.

Впоследствии маятник качнулся в противоположную сторону. Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1988 году отменил решение Архиерейского Собора 1961 года об отстранении священника от финансово-хозяйственной деятельности и принял новый церковный Устав [125] Ныне действующий Устав Русской Православной Церкви был принят на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г.

.

Но один из членов Собора, а именно архиепископ Иркутский и Читинский Хризостом (Мартишкин; ныне митрополит Виленский и Литовский) высказался против возвращения настоятелей к административному руководству в приходах, как это было до 1961 года, и довольно убедительно аргументировал свою позицию:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анастасия Пименова - Путь [СИ]](/books/1082700/anastasiya-pimenova-put-si.webp)