Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не менее сложный вопрос заключается в том, на основе каких именно цен рассчитывать натуральный доход колхозов. Среди возможных вариантов — закупочные цены, гораздо более высокие цены колхозов, а также их среднее значение, учитывающее объемы товаров, реализованных по каждой из цен. Я отдаю предпочтение рыночным колхозным ценам, поскольку они дают представление об издержках крестьян. Представим, что у некой крестьянки есть три яйца. Предположим, что первое она продала государству по закупочной цене 24 коп., второе — на колхозном рынке за 40 коп., а третье сварила себе на завтрак. Как определить цену съеденного яйца? Разумеется, это будет цена на колхозном рынке, а не государственная закупочная или некая средняя цена; крестьянка продала бы яйцо за те же 40 коп. и купила бы себе на них ткань [102].

Помимо продовольствия, в натуральный доход колхозов входили лен, шерсть и кожа [103]. В 1920-х гг. на селе имелись солидные мощности по производству целого спектра текстильных и кожаных товаров для нужд крестьян. Эти предприятия потребляли половину соответствующего сырья. Как уже отмечалось в гл. 5, их выдавили с рынка как и животных, которых умерщвляли в ходе катастрофы под названием «коллективизация».

Какое значение имели эти сельские производства для крестьян? Я провел расчеты по шерсти, льну и коже на основе цен производителей. Так, сельское население в 1928 г. обрабатывало 716 тыс. ц шерсти (в мытом состоянии), в то время как на заводах обрабатывалось только 618 тыс. (Уиткрофт и Дэвис. 1985, 404–405, 459–460). В том же году промышленность произвела 117 млн м ткани, что потребовало использования всего имеющегося в ее распоряжении шерстяного сырья, и лишь незначительное его количество было реализовано в виде нити и поступило на трикотажные и чулочно-носочные фабрики [104]. При этом шерстяного сырья, которое осталось у крестьян, хватило на производство 136 млн м ткани (117 млн х 716: 618). Аналогичные подсчеты дают нам цифру в 190 млн м льняной ткани и 47 млн пар обуви, которые вышли из-под сельских станков.

Вышеприведенные цифры взяты в ценах 1937 г. по данным Чапман (1963, 190–195). Она приводит информацию о восьми различных вариантах цен на шерстяную и камвольную ткань. Для своих расчетов я взял цену на «грубое шерстяное сукно однотонного цвета» (29,51 руб./м), так как это было недорогое сукно, годное для ручной обработки на селе [105]. В 1928 г. стоимость шерстяной ткани можно оценить в 4 млрд руб., льняной — 2,5 млрд руб., обуви — 2,4 млрд руб. [106]В общей сложности объем сельского производства в 1928 г. составил 8,9 млрд руб., а в 1937 г. — 0,9 млрд руб. (все в ценах 1937 г.) [107]. Этот показатель значительно выше, чем у Бергсона [108].

Совместив данные по всем элементам, получим общее потребление в 1928 и 1937 г. (см. табл. 7.3). Оно выросло на 42 %, или на 30 % в пересчете надушу населения. Как показывает график 7.2, рост не был плавным [109]. В 1932 и 1933 гг. потребление резко упало, восстановилось в ходе второй пятилетки (1933–1937 гг.), когда, действительно, наблюдалось значительное повышение уровня жизни, и снова упало с наступлением Второй мировой войны. 1937 г. всегда считался особенно благоприятным, благодаря огромному урожаю, и график 7.2 это подтверждает. В 1928–1938 гг. потребление на душу населения в СССР выросло на 22 % (на 2 % в год), что явно представляет более объективный показатель динамики роста, чем более высокие данные по 1928–1937 гг.

Благосостояние рабочих и крестьян столь важно при изучении истории 1930-х гг., что представляется значимым рассчитать также потребление отдельно для каждой из этих групп населения. Это потребует последовательного анализа как потребления, так и состава населения, что является непростой задачей.

Проблема при изучении населения связана с тем, что многие из тех, кто проживал в сельской местности, действовали как в рамках сельскохозяйственной экономики, так и вне нее. Можно выделить четыре основные группы: те, кто занимался исключительно земледелием; те, кто часть времени проводил в поле и подрабатывал заготовкой леса, перевозками, строительством, а также в городах; ремесленники — такие как мельники и кустари, специализировавшиеся на продаже товаров в город. При подсчете среднего дохода колхозов часть таких индивидов необходимо исключить из сельскохозяйственного дохода и перенести в знаменатель; других следует включить в эту группу согласно доходу, полученному непосредственно из городского/промышленного сектора. По сути, я ограничиваю категорию «сельскохозяйственного населения» лицами, проводящими все или часть времени в поле, и их семьями [110]. Объединение этих двух категорий в одну («проводящие все время в поле») позволяет включить часть индивидов, проживающих на селе, но не занимающихся земледелием, в расчет среднего дохода на эквивалентной основе полной занятости. Возможно, в этом методе кроется некоторая неточность, но, к сожалению, данные не позволяют ее компенсировать.

Я подсчитываю потребление, во-первых, через потребление колхозов и, во-вторых, через измерение неколхозного потребления по остаточному принципу. Колхозное потребление равняется натуральному доходу колхозов (в ценах 1937 г.) плюс покупки промышленных товаров в магазинах. Предположим, что земледельцы тратили весь свой наличный доход, тогда стоимость покупок в магазинах будет равна наличному доходу колхозов за вычетом сельскохозяйственных налогов [111]. Стоимость покупок в магазинах выражается в ценах 1937 г. посредством индекса потребительских цен Малафеева (1964, 407) для государственных и кооперативных магазинов [112]. Этот индекс согласуется с показателем инфляции, приведенном в табл. 7.3 на 1928 и 1937 г.

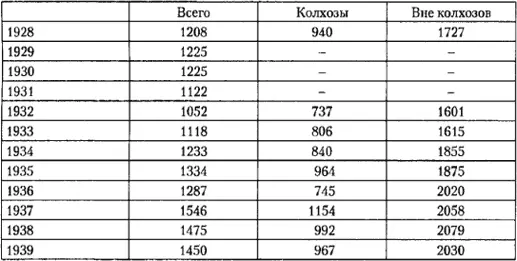

В табл. 7.4 представлены оценки показателей на душу населения на 1928–1939 гг. Население, не занимающееся сельским хозяйством, всегда располагает большим доходом, в связи с чем отток рабочей силы из колхозов на фабрики вызвал повышение среднего потребления. Свой вклад в улучшение условий жизни внесло повышение неколхозного потребления на душу населения, которое в 1928–1938 гг. росло на 1,9 % в год. Очень малый процент составило в росте среднего потребления повышение уровня жизни на селе. В колхозах потребление на душу населения за 1928–1938 гг. выросло лишь на 5,5 %. В период коллективизации среднее потребление в колхозах упало на 22 % ниже уровня 1928 г. В отдаленных районах, специализировавшихся на выращивании зерна, потери были больше, поскольку жители близких к городам районов, занимавшиеся разведением скота, имели возможность продать часть его за хорошие деньги на колхозных рынках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: