Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

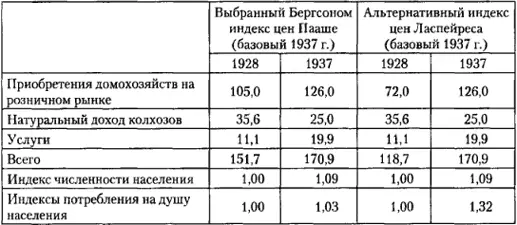

В табл. 7.1 приводятся обобщенные данные основных расчетов уровня жизни 1928 и 1937 г. (контрольные годы), проведенных Бергсоном (ежегодных оценок он не дает). Представлены цены на товары и услуги в ценах 1937 г. Исходя из этого параметра можно говорить лишь о 3 % росте потребления на душу населения в 19281937 гг. Это не самый низкий показатель, по Бергсону (который составил минус 3 %), но достаточный для того, чтобы поддержать обычный пессимизм историков, изучающих СССР.

В отсутствии информации об объемах производства потребительских товаров Бергсон рассчитывал потребление путем корректировки расходов по отношению к ценовым колебаниям. Однако два спорных метода привели к тому, что рост потребления на душу населения оказался недооценен. Во-первых, это выбор индекса для измерения инфляции. Бергсон полагался на индексы цен, подготовленные для следующей работы Чапман (1963), которая подсчитала индексы Ласпейреса и Пааше с базовым 1937 г. [91]Первый отражает цены согласно структуре потребления 1937 г., второй — 1928 г. По Чампан, индекс цен Ласпейреса демонстрирует рост в 5,92 раза между 1928 и 1937 гг., тогда как индекс Пааше — в 8,69 раза [92]. Переведем объем розничных продаж 1928 г. (12,1 млрд руб.) в цены 1937 г. путем умножения на коэффициент. Используя индекс Пааше, получим, что объем рынка в 1928 г. составил 105 млрд руб. (8,69 × 12,1) в ценах 1937 г. Применив индекс Ласпейреса, имеем лишь 72 млрд руб. (5,92 * 12,1) в ценах 1937 г. Соответствующие результаты приведены в табл. 7.1: по первому индексу рост потребления на душу населения составил в 1928–1937 гг. лишь 3 %, в то время как по второму — целых 32 %. Бергсон взял на вооружение первый результат, поддерживающий пессимистический взгляд на советскую историю. Второй же результат согласуется с противоположной, определенно оптимистичной, точкой зрения.

Бергсон (1961, 88) осознавал последствия выбора того или иного индекса, поскольку он приводил расчеты в том числе и по индексу Ласпейреса. Тем не менее он полагал, что индекс Пааше был «логически соответствующим» (Бергсон. 1961, 47). Бергсон также пытался рассчитать инфляцию для контрольных шести лет между 1928 и 1955 г. посредством использования индекса на базе 1937 г. Использование индекса Ласпейреса означало бы экстраполяцию структуры расходов 1937 г. на все расчеты, в то время как индекс Пааше позволял корректировать данные по каждому году, что и послужило причиной отдать ему предпочтение.

Источник : все данные по расходам (см.: Бергсон. 1961, 48), за исключением 72 млрд руб. в графе «Приобретения домохозяйств на розничном рынке» на 1928 г., здесь см. текст. Индекс численности населения рассчитан по Бергсону (1961, 442). Примечание: графа «Услуги» включает бергсоновские категории коммунальных платежей, услуг, расходы на содержание армии. Реальное потребление на душу населения рассчитано как относительный рост в общем потреблении в 1928–1937 гг., поделенный на относительное увеличение численности населения (1,09).

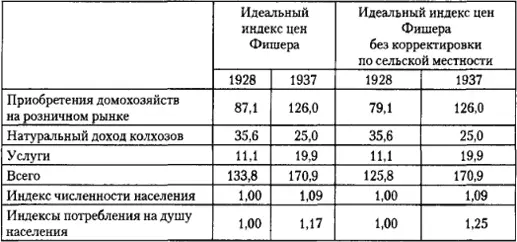

Современная теория вычисления индексов предлагает более оптимальный метод. Отложив в сторону индексы Пааше и Ласпейреса, возьмем некоторое среднее значение, учитывающее оценки обоих годов (Дайверт. 1976; Аллен и Дайверт. 1981), например идеальный индекс Фишера (среднее геометрическое индексов Пааше и Ласпейреса). В случае сравнений данных различных лет поочередное применение идеального индекса Фишера позволяет решить логическую проблему, с которой столкнулся Бергсон, путем корректировки показателей в зависимости от изменения структуры потребления с течением времени. Данный метод также позволяет использовать больше данных при подсчете инфляции относительно последовательных дат, не ограничиваясь структурой расходов одного года, как произошло в рамках выбранного Бергсоном индекса Пааше (или как то сделал бы кто-то другой, отдав предпочтение индексу Ласпейреса). Здравый смысл и современная экономическая теория говорят о правильности применения таких индексов, как идеальный индекс Фишера. Наконец, так как индексы Пааше и Ласпейреса столь сильно различаются, не логичнее ли было использовать некое среднее их значение вместо того, чтобы полагаться на один из них, отбросив второй?

Результат применения этого метода на практике представлен в первых двух столбцах табл. 7.2, где инфляция рассчитана через идеальный индекс Фишера. В итоге в 1928–1937 гг. имеем рост потребления на душу населения на 17 %.

Источник : табл. 7.1, кроме «Приобретений домохозяйств на розничном рынке», здесь см. текст.

Второй проблемный метод, лежащий в основе расчетов Бергсона, состоит в корректировке ценовых данных, произведенной Чапман для расчета инфляции. Она собрала информацию по московским ценам на товары в 1928, 1937 г. и в более поздний период. Если цены 1937 г. она считала репрезентативными для торговых операций по всему Советскому Союзу, то цены 1928 г. она применяла лишь в отношении городских государственных и кооперативных магазинов. Тем самым сначала она распространила цены 1928 г. в том числе и на торговлю в частных магазинах (что я не ставлю под сомнение) [93], а затем снова скорректировала их, чтобы отразить разницу между городом и деревней. Она полагала, что в сельской местности цены были ниже, и соответственно уменьшила индексы цен, чтобы получить значения для падающего потребления по СССР в целом. Однако единственным доказательством этой ценовой разницы является туманный отрывок из текста плана первой пятилетки о том, что «покупательная способность рубля в деревнях (была) на 35 % выше, чем в городах» (Хефдинг. 1954, 65). Чапман применила эту разницу к ценам товаров народного потребления в магазинах, полагая цену на эти товары в сельской местности равной 75 % (1: 1,35) от городской цены [94]. Поскольку, согласно ее расчетам, объем продаж на селе составлял 40 % от общего объема, она поделила индекс цен 1928 г. на 0,9 (0,6 × 1 + 0,4 × 0,75), получив значения ценовых индексов Пааше и Ласпейреса 0,115 и 0,168 соответственно. Именно эти показатели, как она полагала, характеризовали данные по розничным ценам по всему Советскому Союзу [95]. Их перевод на базу 1928 г. дает использованные ранее показатели инфляции: 5,95 = 1: 0,168; 8,69 = 1: 0,115.

С предложенной Чапман корректировкой весьма сложно согласиться. Как отмечал Хефдинг (1954, 65), не ясно, что имел в виду Госплан, сравнивая покупательную способность города и деревни. По его мнению, речь могла идти о сравнении всех видов потребления, в том числе натурального дохода колхозов, а не только покупок в магазинах. Действительно, во многих местах цены на сельскохозяйственные товары (как и на жилье) в сельской местности ниже, чем в городе (Вильямсон. 1988; Хэттон и Вильямсон. 1991, 400–401). Кроме того, нет причин верить заявлению Чапман, что промтовары на селе продавались дешевле. В реальности гораздо более вероятно обратное. Во всех магазинах страны спрос на промтовары превышал предложение, но в сельской местности дисбаланс был острее всего. Пользуясь этим в своих целях, мелкие торговцы скупали товары по фиксированным ценам в городских магазинах и перепродавали в деревнях. Учитывая затраты на транспортировку, можно с уверенностью предположить, что средняя цена промтоваров на селе была выше, чем в городе, а никак не ниже, как считает Чапман (Джонсон и Темин. 1993; Грегори. 1994, 97–98). Проще всего отбросить понижательную корректировку городских цен, сделанную Чапман, и распространить индексы Пааше и Ласпейреса для городского рынка (0,168 и 0,115, соответственно) на весь СССР. Следует, однако, помнить, что это самые низкие из оценок, поскольку они занижают цены на промтовары в сельской местности в 1928 г. Следовательно, применение значений 0,168 и 0,115 в качестве дефляторов для 1928 г. приводит к переоценке потребления 1928 г. и тем самым к недооценке роста реального потребления в 1928–1937 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: